Tag : Pakistan

Publié 01 Juin 2024

Publié 01 Juin 2024Le grand jeu indien au Moyen-Orient : un équilibre délicat

Depuis 2001, l’Inde connaît une transformation de ses liens diplomatiques avec l’Asie de l’Ouest. Ils ne sont plus uniquement guidés par le pur intérêt comme autrefois. Aujourd'hui, New Delhi a l'occasion d'accroître son influence au-delà du sous-continent indien. Les États du Golfe, eux aussi, reconnaissent l’importance économique d’un pays en plein essor, et surtout le potentiel d'investissements dans son marché de l’énergie. Mais cette amitié est menacée par des crises sanglantes dans la région. Le conflit israélo-palestinien et les sanctions américaines sur le pétrole iranien représentent un double défi pour l’Inde. De plus, la passe d'armes récente entre Israël et l’Iran a créé une situation difficile pour New Delhi : onze matelots indiens sont encore coincés depuis un mois sur un navire considéré comme ayant des liens avec Israël, et pris d’assaut par des commandos iraniens.

Publié 18 Mai 2024

Publié 18 Mai 2024Gwadar : heurs et malheurs d’une ambition sino-pakistanaise mal née

"Shenzhen pakistanaise" ? "Future Dubaï" ? Le port de Gwadar devait être la pièce maîtresse des "Nouvelles routes de la vie" en Asie du Sud et jusqu'au golfe Persique. Mais la réalité n'a pas suivi.

Publié 27 Avril 2024

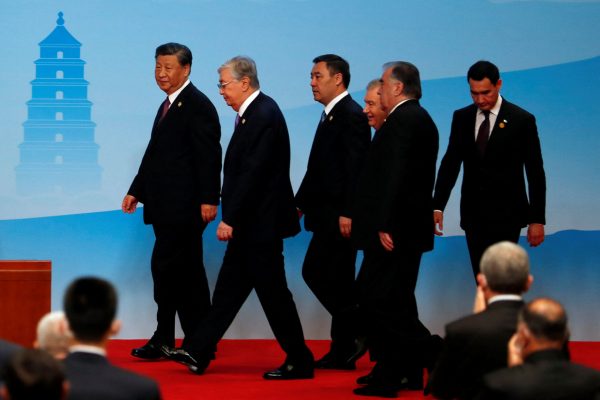

Publié 27 Avril 2024Emmanuel Lincot : "Le "rêve chinois" en Asie centrale, prospérité ou cauchemar ?"

Dans son livre, "Le Très Grand Jeu, Pékin face à l’Asie centrale" (Éditions du Cerf), le sinologue et historien français Emmanuel Lincot explique comment et pourquoi la Chine s’engage profondément en Asie centrale. Cette région représente pour elle un réservoir de puissance, tandis que la Russie en guerre en Ukraine doit, bon gré mal gré, y abandonner de nombreuses positions.

Publié 27 Avril 2024

Publié 27 Avril 2024La diplomatie du sport en Asie-Pacifique, un levier encore sous-utilisé

De la péninsule coréenne au sous-continent indien, en passant par l'olympisme chinois, la diplomatie du sport en Asie-Pacifique n'en est pas à ses débuts. Elle est, à tort, encore trop exploitée pour apaiser les contentieux dans la région.

Publié 13 Avril 2024

Publié 13 Avril 2024Mort de Michel Angot, historien de l'Inde, lucide sur les dangers de son métier

L’indianiste Michel Angot est mort le 8 avril dernier à l’âge de 75 ans. Spécialiste du sanskrit, qu’il a enseigné entre autres à l’université Paris X et à l’Inalco, Michel Angot présentait une caractéristique assez unique : sa capacité à utiliser sa profonde connaissance de l’Inde la plus ancienne pour aider à comprendre l’Inde d’aujourd’hui. En témoigne l’exceptionnelle interview qu’il avait accordée à Asialyst en 2017 à l’occasion de la parution de son "Histoire des Indes". Il nous expliquait alors pourquoi il est si difficile de traiter de la réalité historique indienne et pourquoi elle déchaîne tant de passion. Un entretien que nous reproduisons ici pour lui rendre hommage.

Publié 28 Mars 2024

Publié 28 Mars 2024Afghanistan : mille jours de gouvernement taliban

Non, le "cimetière des empires", désormais Émirat islamique d’Afghanistan - n’a pas purement et simplement disparu du radar de la tumultueuse actualité agitant de toutes parts l’Asie-Pacifique, loin s’en faut. A minima, disons qu’il s’est fait un tant soit peu plus discret dernièrement, moins omniprésent, laissant à d’autres théâtres asiatiques eux aussi terriblement fébriles le devant de la scène géopolitique régionale, comme le détroit de Taiwan, la mer de Chine du Sud, la péninsule coréenne ou la frontière sino-indienne.

Publié 10 Février 2024

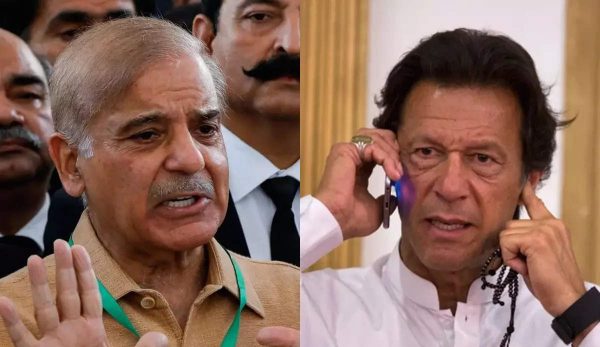

Publié 10 Février 2024Élections au Pakistan : vers un gouvernement d'union précaire après la victoire surprise du parti d'Imran Khan

Confusion et guerre des clans à Islamabad. Deux anciens Premier ministres, l'un en prison, Imran Khan, et l'autre de retour d'exil, Nawaz Sharif, revendiquent la victoire aux législatives de jeudi 8 février au Pakistan. Interdits de se présenter sous l'étiquette du PTI, le parti de l'ancienne star national du cricket, les candidats fidèles à Imran Khan ont emporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, mais n'ont pas atteint la majorité absolue. Sharif appelle à une grande coalition autour de lui. Les résultats officiels ne sont toujours pas connus, tandis que les attaques terroristes s'enchaînent.

Publié 21 Octobre 2023

Publié 21 Octobre 2023Pourquoi l’Asie ne soutient pas Israël dans sa guerre contre le Hamas

Les pays d’Asie-Pacifique ont payé un lourd tribut humain lors de l’attaque du Hamas contre Israël, avec davantage de morts, de disparus ou d’otages que l’Europe ou l’Amérique du Nord. Pour autant les déclarations de soutien à Israël sont restées discrètes et peu nombreuses. Seuls le Japon et l’Australie désignent officiellement le Hamas comme une organisation terroriste, tandis que les opinions publiques prennent de plus en plus ouvertement parti contre l’offensive israélienne à Gaza. Quatre raisons expliquent cette divergence avec les gouvernements occidentaux.

Publié 21 Septembre 2023

Publié 21 Septembre 2023La question sikhe place l’Inde et le Canada au bord de la rupture

Jusqu'où ira la crise diplomatique entre Ottawa et New Delhi ? À l'origine, l'assassinat en juin dernier près de Vancouver d’Hardeep Singh Nijjar, un ressortissant canadien d’origine indienne. Le Premier ministre Justin Trudeau soupçonne une implication d'agents indiens. Rejetant en bloc ces accusations, le gouvernement de Narendra Modi considérait Nijjar comme un terroriste militant du séparatisme sikh.

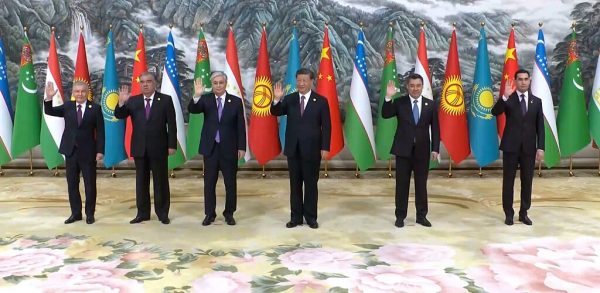

Publié 03 Juin 2023

Publié 03 Juin 2023La Chine va-t-elle remplacer la Russie en Asie centrale ?

L’Asie centrale est trop souvent réduite à son caractère "post-soviétique". Pourtant, limiter cette région à une inféodation supposée au Kremlin est une erreur : et le sommet Chine-Asie centrale organisé par Xi Jinping à Xi’an les 18 et 19 mai, l’a encore une fois rappelé. Les pays d’Asie centrale sont indépendants, et ne se limitent pas à leurs relations avec Moscou.

Publié 20 Mai 2023

Publié 20 Mai 2023L’Inde, le G20 et le "Cachemire 2.0"

Organisée du 22 au 24 mai prochains à Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien, la prochaine réunion du G20 en Inde suscite les critiques du Pakistan et de la Chine.

Publié 13 Mai 2023

Publié 13 Mai 2023Pakistan : Imran Khan arrêté puis libéré sous caution, l'armée ouverte à un compromis ?

Nouvelle semaine intense au "pays des purs". L'ancien Premier ministre Imran a été arrêté puis libéré sous caution trois jours plus tard. L'ex-gloire nationale du cricket reste l'homme le plus populaire du pays. L'armée, qui détient la clé de cette crise politique, serait-elle prête à un compromis avec le leader populiste ?

Publié 29 Avril 2023

Publié 29 Avril 2023BD : du danger d’être journaliste au Pakistan

Taha Siddiqui livre avec "Dissident Club" un témoignage terrifiant - mais plein d’humour - sur la radicalisation d’une famille pakistanaise ordinaire et le danger de mort auquel s’expose un journaliste qui veut faire son travail dans son pays. À lire également, un thriller angoissant sur la guerre du Vietnam et un ouvrage sur l’ethnie oubliée des Hmongs.

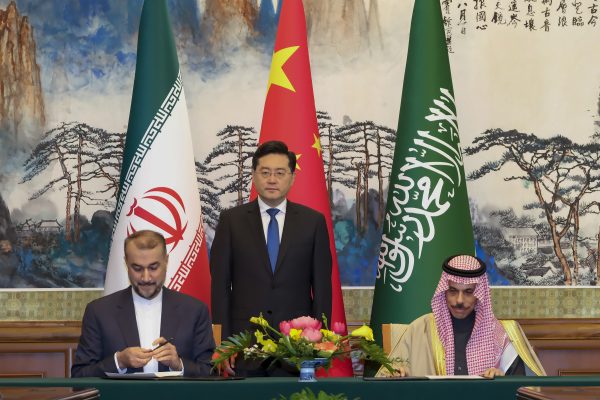

Publié 29 Avril 2023

Publié 29 Avril 2023Accord Iran-Arabie Saoudite : quel impact pour l’Inde et le Pakistan ?

Orchestrée par Pékin, la détente qui a mené à l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite n’a pas que des conséquences régionales, au Moyen-Orient. Cet accord a aussi un impact non négligeable sur d'autres pays d’Asie que la Chine. Parmi eux, le Pakistan et l'Inde.

Publié 18 Mars 2023

Publié 18 Mars 2023Afghanistan-Pakistan : le double jeu des Talibans

Le niveau zéro de l’analyse sur la guerre d’Afghanistan a été, en France comme aux États-Unis, de répéter ad nauseam que les Pakistanais jouaient un double jeu dans ladite guerre. Une interprétation naïve d’une réalité géopolitique claire : dans l’environnement régional afghan, tout le monde joue un "double jeu" pour défendre ses intérêts nationaux (tels qu’ils sont pensés par les élites dirigeantes), et ménager les intérêts des grandes puissances dont les acteurs locaux espèrent les faveurs. L’Émirat des Talibans, ici, ne fait pas exception à cette règle.

Publié 25 Février 2023

Publié 25 Février 2023Afghanistan : les mirages de Pékin

Échecs du passé, obstacles logistiques et sécuritaires, manque de fiabilité des talibans, dangers du partenariat avec le Pakistan... Comment ne pas douter des projets chinois en Afghanistan ? C'est ce qu'analyse dans cette tribune Olivier Guillard.

Publié 11 Février 2023

Publié 11 Février 2023Réforme des retraites : où en est l’Asie ?

Au moment où la réforme des retraites en France suscite les passions et un vaste mouvement de résistance populaire, il est intéressant de porter notre regard ailleurs pour comparer les enjeux et les dynamiques. L’Asie dans son ensemble est confrontée à un vieillissement de la population - plus ou moins rapide selon les pays - qui met également la question des retraites au centre des débats politiques. Les régimes de retraite diffèrent, les points de départ dans la protection sociale sont très hétérogènes, mais personne n’échappe à la nécessité des réformes, et la question de l’âge de départ en retraite se pose presque partout.

Publié 21 Janvier 2023

Publié 21 Janvier 2023Le Pakistan en plein chaos politique et sécuritaire : vers un retour au pouvoir des militaires ?

Loin de rompre avec un second semestre 2022 jalonné de crises en tous genres, doublées d'un désastre humanitaire dû aux inondations estivales et d'un terrorisme multiforme, le Pakistan aborde 2023 sur une pareille trame domestique, fragile et incertaine. La dominante : une grande instabilité politique dans un contexte économico-financier exsangue et un cadre sécuritaire sinistré. Une matrice fort inquiétante qui, de l’avis de certains observateurs, pourrait ouvrir la voie à un possible retour aux affaires – à terme - des généraux.

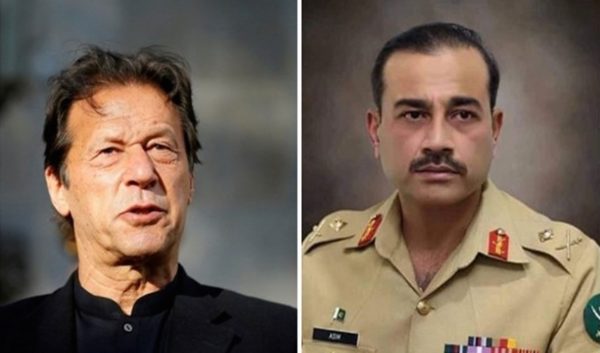

Publié 03 Décembre 2022

Publié 03 Décembre 2022Panacée ou désordre ? Quand le Pakistan se choisit un nouveau chef des armées

Tout sauf une coïncidence. Le nouveau chef de l'armée pakistanaise, le lieutenant-général Asim Munir, est un ennemi politique de l'ancien Premier ministre Imran Khan, renversé par une motion de censure il y a quelques mois. Or l'ex-gloire nationale du cricket se trouve dans une dynamique telle qu'il pourrait revenir au pouvoir avant la fin 2023. Le cas échéant, le Pakistan se trouverait dans une situation encore plus volatile qu'aujourd'hui.

Publié 12 Novembre 2022

Publié 12 Novembre 2022COP27 : pourquoi l'Asie ne montre plus d'audace contre le changement climatique

Après beaucoup d’annonces importantes lors de la COP26, les pays d’Asie-Pacifique en ont fait bien peu avant le début de la COP27. Seuls l’Inde, l’Australie et l’Indonésie ont présenté de nouvelles contributions d’importance relative. Il est vrai que l’agenda de la COP27, qui se concentre sur la mise en œuvre des engagements antérieurs, les questions de financement et l’adaptation au changement climatique, met l’Asie en développement en position assez confortable. La Chine et le groupe des 77, présidé par le Pakistan, peuvent exercer une pression maximale sur les pays développés pour qu’ils augmentent leur effort de financement des pays en développement, et qu’ils acceptent de débattre des compensations pour les pays les plus vulnérables. La Chine tire par ailleurs prétexte de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan pour suspendre sa coopération avec les États-Unis sur le climat et retarder l’annonce d’un plan de lutte contre les émissions de méthane.

Publié 12 Novembre 2022

Publié 12 Novembre 2022Le Pakistan bientôt déstabilisé après l'assassinat manqué d'Imran Khan ?

L’analyse occidentale a tendance a oublier le Pakistan. Erreur. À bien des égards, le pays est un État-pivot dans la géopolitique du monde musulman, et bien sûr, plus encore, en Asie du Sud. Ce qui se passe sur place aura forcément des conséquences bien au-delà des frontières. Le 3 novembre dernier, le public pakistanais était choqué d’apprendre qu’Imran Khan, figure incontournable de la vie politique nationale, avait manqué de se faire assassiner. De Liaquat Ali Khan en 1951 à Benazir Bhutto en 2007, ce n’est pas la première tentative d’assassinat politique au Pakistan. Comment en est-on arrivé là ?

Publié 12 Novembre 2022

Publié 12 Novembre 2022La crise politique au Pakistan inquiète la Chine et ses "Nouvelles routes de la soie"

La veille de la tentative d'assassinat d'Imran Khan, Xi Jinping recevait son successeur à la tête du Pakistan, Shehbaz Sharif. Une visite destinée à rassurer une Chine inquiète de la sécurité des "Nouvelles routes de la soie", qu'elle souhaite relancer malgré la pandémie et la guerre en Ukraine. Pékin s'inquiète de la crise politico-militaire à Islamabad, qui pourrait gravement nuire à ses intérêt si elle débouchait sur un chaos généralisé.

Publié 29 Octobre 2022

Publié 29 Octobre 2022Croissance en Asie : la Chine n'est plus le moteur, l'Asie du Sud-Est et l'Inde prennent le relais

Le FMI et la Banque Mondiale viennent de publier leurs prévisions économiques pour cette année et pour l’année prochaine. En Asie, le paysage dessiné par les institutions internationales est sans précédent depuis quarante ans. La Chine n’est plus le moteur de l’économie asiatique, l’Asie du Sud-Est et l’Inde prennent le relai avec vigueur. Le ralentissement de l’économie mondiale et la crise énergétique ont cependant un prix. Quelques pays à la périphérie du continent asiatique n’y résistent pas et s’enfoncent dans la crise. Pour juger si ce nouveau paysage n’est que conjoncturel, il faudrait être dans la tête de Xi Jinping, et savoir si le retour au pragmatisme est possible en Chine.

Publié 05 Octobre 2022

Publié 05 Octobre 2022Pakistan : à quoi jouent les États-Unis ?

Pour la première fois depuis 2018, l’administration Biden a approuvé le 8 septembre dernier une aide de près de 500 millions de dollars destinée à financer l’entretien de la flotte pakistanaise de chasseurs F-16. Sans garantie qu'elle ne sera pas utilisée contre l'Inde, que Washington veut pourtant s'allier contre la Chine.

Publié 22 Septembre 2022

Publié 22 Septembre 2022Chine-Inde : détente manquée, deux ans après les incidents au Ladakh

Les 15 et 16 septembre derniers, Narendra Modi et Xi Jinping étaient conviés au 22ème sommet annuel de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande. Le Premier ministre indien et le président chinois ont rejoint dans cette ancienne cité d’Asie centrale, qui fut un temps sur l’ancienne route de la soie, leurs homologues des six autres États membres : Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Pakistan.

Publié 09 Juillet 2022

Publié 09 Juillet 2022Afghanistan-Pakistan : la convergence silencieuse de la mafia et du terrorisme islamiste

De Kaboul à Islamabad est apparue une coentreprise peu recommandable combinant trafiquants d’armes et de stupéfiants, groupes d'insurgés, entités islamistes et syndicats du crime organisé. Une créature à plusieurs têtes matérialisant le lien pérenne entre le monde du crime et la nébuleuse terroriste radicale, qu’incarne aujourd’hui parfaitement le sinistre réseau Haqqani dont l'un de ses représentants est aujourd'hui ministre des talibans. Sa proximité avec les services de renseignements pakistanais n’est plus à établir.

Publié 17 Juin 2022

Publié 17 Juin 2022Surmortalité liée au Covid-19 : l'Asie en première ligne

En deux ans, près de 15 millions de personnes sont mortes à cause du Covid-19, soit trois fois plus que le nombre de morts déclarés. C'est l'estimation d'un rapport de l'Organisation mondiale du commerce (OMS), publié en mai dernier. Cette différence est particulièrement nette pour l’Asie, qui représente près de la moitié de l’excès de mortalité constaté dans le monde, alors qu’elle n’a déclaré qu’un peu plus d’un cinquième des morts liées à la pandémie. La situation de l’Asie s’est particulièrement détériorée en 2021 : en cause, des retards pris dans les campagnes de vaccination. Les différences entre pays sont énormes et quatre d’entre eux - l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan et les Philippines - représentent plus de 90% de l’excès de mortalité asiatique.

Publié 02 Juin 2022

Publié 02 Juin 2022Pakistan : il y a 20 ans, l’attentat de Karachi endeuillait la France

Souvenir, douleur et amertume. Le 8 mai dernier à Cherbourg, une cérémonie a rendu hommage aux 11 employés de la Direction des constructions navales (DCN), aujourd'hui appelé Naval Group, le leader européen de ce secteur de la défense, riche de près de 16 000 salariés. Vingt ans plus tôt jour pour jour, ces employés avaient péri dans un attentat à Karachi, la cité portuaire et premier centre urbain du Pakistan.

Publié 30 Avril 2022

Publié 30 Avril 2022Ukraine : pourquoi l’Asie ne partage pas notre vision de la guerre

Le combat des démocraties contre les régimes autoritaires enflamme l’opinion publique occidentale. En Asie, ce combat mobilise très peu. La guerre en Ukraine y paraît lointaine et ne suscite aucun consensus diplomatique. Les réactions des gouvernements sont pour la plupart prudentes. Elles sont déterminées à la fois par l’historique des liens avec la Russie, l’obsession de la relation avec la Chine et parfois un opportunisme économique visant à prendre les places laissées par les entreprises occidentales ou par le recul des échanges commerciaux Europe-Russie.

Publié 16 Avril 2022

Publié 16 Avril 2022Le Pakistan dans l'incertitude après la chute d’Imran Khan et le retour du clan Sharif

Lâché par l'armée et en butte à une coalition hétéroclite de partis contre lui, Imran Khan a fini par chuter. L'ancienne gloire nationale du cricket est tombée au bout d'une ultime motion de censure le 10 avril dernier. Quel fut le rôle de l'armée dans cette disgrâce inédite au Pakistan ? Le pays peut-il sortir de l'incertitude politique ?