Tag : Birmanie

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024Birmanie : "Jamais l'armée n'a été aussi faible et l’union entre groupes ethniques aussi forte"

Trois ans après le coup d'État de la junte, le rapport de forces a fortement évolué en Birmanie. Depuis octobre dernier une alliance de groupes ethniques armées et du gouvernement d'unité nationale (NUG) a pris un nombre de territoires et de villes conséquent à l'armée des putschistes. Une contre-offensive nommée "l'opération 1027". La junte paraît fragilisée et incapable de regagner le terrain perdu. Son renversement est-il désormais envisageable au profit d'une démocratie fédérale et multiethnique ? Le 6 juillet, Asialyst s'était entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du NUG. Nous faisons un nouveau point sur la situation avec elle.

Publié 10 Novembre 2023

Publié 10 Novembre 2023Birmanie : la junte défaite dans le Nord, épiphénomène ou début de la fin ?

Depuis fin octobre, la Brotherhood Alliance, un trio de groupes ethniques armées, a repris dans l'État Shan frontalier avec la Chine une centaine de postes militaires jusqu'alors au main de la junte birmane. Cette alliance a promis d'étendre son offensive à tout le pays. Va-ton vers une chute des généraux putschistes ou une dislocation de la Birmanie ?

Publié 06 Juillet 2023

Publié 06 Juillet 2023Birmanie : "Pour vaincre la junte, le NUG a besoin du soutien militaire de la communauté internationale"

Comment évaluer le rapport de forces entre la junte et la résistance armée en Birmanie ? Asialyst s'est entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du gouvernement d’unité nationale (NUG) birman.

Publié 10 Juin 2023

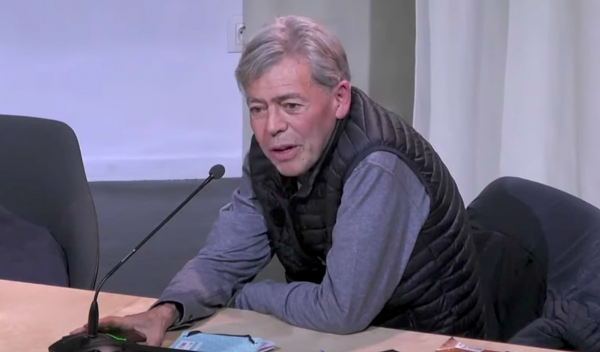

Publié 10 Juin 2023Podcast : "Thaïlande, Cambodge, Birmanie : la démocratie éternellement bâillonnée ?"

Le mercredi 31 mai à 19h, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une une conférence pour comprendre comment la démocratie est entravée en Asie du Sud-Est en pleine période électorale en Thaïlande et au Cambodge ou sur fonds d'élections toujours repoussées en Birmanie. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 03 Juin 2023

Publié 03 Juin 2023Reportage : "Birmanie, la résistance Chin" ou la guerre inégale

À voir ! Antoine Védeilhé et Thomas Blanc viennent de rentrer de Birmanie où ils ont réalisé avec la maison de production Découpages, pour Arte, un reportage sur le combat inégal mené par l’armée Chin face à la volonté de conquête de la junte militaire birmane. Avec 1,5 millions d'âmes, soit environ 4 % de la population birmane, les Chin, en majorité chrétiens, vivent au nord-ouest de la Birmanie, à la frontière avec l’Inde et le Bangladesh. Ils avaient introduit la démocratie dans l’État Chin dès 1948, avant de subir des vagues successives de répression par l’État fédéral birman à partir de 1962. Après la signature d’un cessez-le-feu en décembre 2012, l’État Chin a connu une période de paix relative jusqu’au putsch militaire de février 2021, qui a provoqué une relance des conflits ethniques sur tout le territoire birman. Le reportage "Birmanie, la résistance Chin" sera diffusé sur Arte le samedi 17 juin à 18h35. Antoine Védeilhé répond aux questions d’Hubert Testard.

Publié 21 Mai 2023

Publié 21 Mai 2023Conférence Asialyst le 31 mai : "Thaïlande, Cambodge, Birmanie : la démocratie éternellement bâillonnée ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le mercredi 31 mai à 19h une conférence pour comprendre comment la démocratie est entravée en Asie du Sud-Est en pleine période électorale en Thaïlande et au Cambodge ou sur fonds d'élections toujours repoussées en Birmanie. Inscription gratuite mais obligatoire, en présentiel ou à distance.

Publié 17 Avril 2023

Publié 17 Avril 2023Documentaire : "Jet Lag" de Zheng Lu Xinyuan, puzzle intime entre Chine et Birmanie

Après "The cloud in her Room" sorti fin 2021, la réalisatrice chinoise Zheng Lu Xinyuan est de retour dans les salles françaises depuis le 22 février dernier. À travers son dernier film, "Jet Lag", la jeune femme de trente-deux ans poursuit son exploration des relations humaines dans un documentaire où l'authenticité n'est dépassée que par la sincérité. Sorte de puzzle vidéo compilant les souvenirs de ces dernières années, "Jet Lag" nous fait vivre de l'intérieur l'intimité de sa réalisatrice.

Publié 31 Janvier 2023

Publié 31 Janvier 2023Birmanie : pour les deux ans du putsch, l'état d'urgence prolongé, les élections repoussées

L'aveu de faiblesse est criant. Deux ans après le putsch des militaires qui mit fin à une "parenthèse démocratique" de dix ans et au gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, la junte menée par Min Aung Hlaing a décidé ce mercredi 1er février de prolonger de six mois l'état d'urgence. Le généralissime a bien dû le reconnaître : "L'État de la nation n'est pas encore revenu à la normale : plus d'un tiers des districts ne sont pas totalement sous contrôle militaire." En cause, pointe le leader de la Tatmadaw, les opposants à la junte et un gouvernement en exil dominé par des anciens députés pro-démocratie qui cherchent à prendre le pouvoir "par le soulèvement et la violence". Quid des élections promises pour le mois d'août ? Repoussées sine die. Le chef des putschistes a averti : les militaires resteront "les gardiens" du pays quel que soit le gouvernement.

Publié 12 Novembre 2022

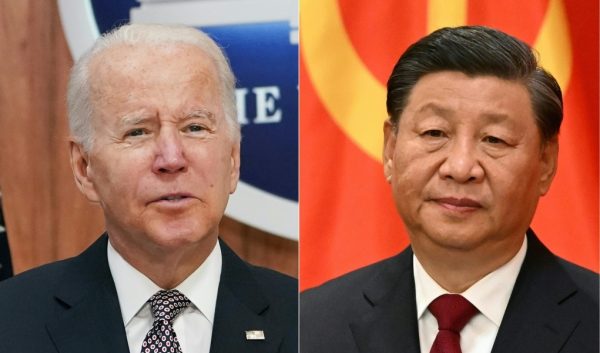

Publié 12 Novembre 2022De l'ASEAN au G20 : la Chine tente de redorer son blason face aux États-Unis

Les courbes s'inversent-elles ? Lors du sommet des pays de l’ASEAN débuté ce jeudi 10 novembre à Phnom Penh et qui ferme ses porte ce dimanche 13 novembre, ainsi qu’au G20 à Bali mardi 15 et mercredi 16 novembre, la Chine tente de redorer une image passablement ternie sur la scène internationale. Quant aux États-Unis, représentés par un président Joe Biden requinqué par des élections de mi-mandat plutôt positives pour lui, ils entendent bien conforter leur présence en Asie.

Publié 29 Octobre 2022

Publié 29 Octobre 2022Croissance en Asie : la Chine n'est plus le moteur, l'Asie du Sud-Est et l'Inde prennent le relais

Le FMI et la Banque Mondiale viennent de publier leurs prévisions économiques pour cette année et pour l’année prochaine. En Asie, le paysage dessiné par les institutions internationales est sans précédent depuis quarante ans. La Chine n’est plus le moteur de l’économie asiatique, l’Asie du Sud-Est et l’Inde prennent le relai avec vigueur. Le ralentissement de l’économie mondiale et la crise énergétique ont cependant un prix. Quelques pays à la périphérie du continent asiatique n’y résistent pas et s’enfoncent dans la crise. Pour juger si ce nouveau paysage n’est que conjoncturel, il faudrait être dans la tête de Xi Jinping, et savoir si le retour au pragmatisme est possible en Chine.

Publié 04 Octobre 2022

Publié 04 Octobre 2022Hommage à Francis Christophe, journaliste d'investigation et spécialiste de la Birmanie

Francis Christophe s'est éteint en paix et sans souffrir ce lundi 3 octobre à 22h30, entouré de son fils et de ses proches. Ce journaliste d'investigation d'une grande expérience avait rejoint Asialyst début 2021. Il a permis à notre site de suivre avec une rare grille d'analyse le coup d'État de la junte birmane du 1er février 2021 et ses suites jusqu'à aujourd'hui.

Publié 08 Juillet 2022

Publié 08 Juillet 2022"Génération perdue" en Birmanie : quand la junte s'attaque aux enfants

Les attaques militaires perpétrées contre les enfants en Birmanie sont ciblées et systématiques. Les jeunes générations ne sont pas seulement des victimes collatérales du conflit armé qui met le pays à feu et à sang depuis le coup d'État. Elles sont aussi des cibles pour la junte militaire, qui s’attaque ainsi à l’avenir même de son pays. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONU, qui appelle la communauté internationale à une réponse aussi forte que dans la crise ukrainienne.

Publié 30 Avril 2022

Publié 30 Avril 2022Ukraine : pourquoi l’Asie ne partage pas notre vision de la guerre

Le combat des démocraties contre les régimes autoritaires enflamme l’opinion publique occidentale. En Asie, ce combat mobilise très peu. La guerre en Ukraine y paraît lointaine et ne suscite aucun consensus diplomatique. Les réactions des gouvernements sont pour la plupart prudentes. Elles sont déterminées à la fois par l’historique des liens avec la Russie, l’obsession de la relation avec la Chine et parfois un opportunisme économique visant à prendre les places laissées par les entreprises occidentales ou par le recul des échanges commerciaux Europe-Russie.

Publié 19 Mars 2022

Publié 19 Mars 2022Birmanie : les crimes contre l'humanité de la junte éclipsés par la guerre en Ukraine

Le déclenchement de la guerre en Ukraine fait mécaniquement converger les projecteurs de l'actualité aux antipodes de la Birmanie. Le chef de la junte putschiste Minh Aung Hlaing en profite pour rééditer la politique de terreur et de terre brulée expérimentée en 2017 en Arakan par ce même général, alors commandant en chef de l'armée birmane et ministre de la Défense, contre la minorité musulmane rohingya.

Publié 26 Février 2022

Publié 26 Février 2022En Birmanie, plus d'un an de mobilisation malgré une répression impitoyable

Humoristique, artistique, pacifique, massive. Il ne faut pas oublier la façon dont les Birmans ont manifesté il y a un an, en réaction au coup d'État militaire du 1er février 2021. Ni un mouvement étudiant comme en 1988, ni un mouvement emmené par des moines comme en 2007, la désobéissance civile de 2021 a montré une population unie contre ce qu'elle n'accepte plus : l'emprise de l'armée sur le pays. C'est ce que Frédéric Debomy souligne dans son dernier livre paru en novembre 2021 : "Birmanie, une révolution de printemps". Asialyst vous en livre un extrait, introduit par l'auteur.

Publié 19 Février 2022

Publié 19 Février 2022Podcast : "Où va la Birmanie, un an après le coup d'État"

Le mercredi 16 février à 18h30, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une conférence pour mieux comprendre la situation de la Birmanie un an après le coup d’État militaire du 1er février 2021. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 01 Février 2022

Publié 01 Février 2022Conférence le 16 février : "Où va la Birmanie, un an après le coup d’Etat ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le mercredi 16 février à 18h30 une conférence pour mieux comprendre la situation de la Birmanie un an après le coup d’État militaire du 1er février 2021. Le débat sera aussi diffusé en direct sur YouTube Live. Inscription gratuite mais obligatoire.

Publié 29 Janvier 2022

Publié 29 Janvier 2022Birmanie : sauve-qui-peut général, un an après le coup d'État

Le 1er février 2021, le putsch des militaires renversait le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi trois mois après un nouveau raz-de-marée électoral. Un an plus tard, le pays s'enfonce dans la violence doublée d'un naufrage économique sans fin. Les géants pétroliers Total et Chevron, actionnaires majoritaires et opérateur du principal champ gazier birman de Yadana, ont méticuleusement coordonné l'annonce simultanée de leur départ irrévocable le 21 janvier. Le signal d'un sauve-qui-peut général, tant parmi les rares expatriés occidentaux encore présents, qu'au sein des milieux économiques birmans.

Publié 25 Janvier 2022

Publié 25 Janvier 2022Birmanie : pourquoi le départ de Total et Chevron change la donne

Vendredi 21 janvier, les géants pétroliers Total, devenu TotalEnergies en 2021, et Chevron ont annoncé simultanément leur décision irrévocable de quitter la Birmanie. Ils abandonnent "sans contrepartie financière", selon les termes de leurs communiqués, le champ gazier offshore de Yadana ainsi que le gazoduc de 370 km exportant sa production en Thaïlande, déjà amortis. Sans qu'on connaisse encore les raisons de ce revirement, Jusqu'au 21 janvier, le bilan des sanctions imposées par les occidentaux à la junte birmane était quasiment nul. Le départ de Total et Chevron ouvre la porte à des sanctions contre leur ex-partenaire, la MOGE (Myanma Oil & Gas Enterprise), la perfusion financière des putschistes.

Publié 14 Janvier 2022

Publié 14 Janvier 2022La Birmanie sombre dans l'indifférence

La visite à Naypidaw, les 7 et 8 janvier derniers, du chef de gouvernement cambodgien Hun Sen, nouveau président de l’ASEAN, n’a fait apparaitre aucune évolution dans le tout répressif, l’unique "politique" des généraux putschistes birmans.

Publié 28 Octobre 2021

Publié 28 Octobre 2021En Birmanie, des hélicoptères Panther d'Airbus sous embargo défilent dans une parade de la marine

Ils sont interdits par un embargo international strict depuis quarante ans, imposé par les Européens et les Américains, entre autres. Qu'allaient-ils donc faire dans cette galère ? La présence avérée de Panthers d'Airbus Helicopters dans une parade de la marine birmane le 9 octobre dernier est un soufflet à la France et à l'Union européenne. À l'évidence, elles prennent des sanctions qu'elles n'ont pas les moyens de faire appliquer.

Publié 23 Septembre 2021

Publié 23 Septembre 2021Birmanie : statu quo à l'ONU alors que les attentats anti-junte et les exactions de l'armée augmentent

La déclaration de "guerre défensive" lancée contre la junte par le président du Gouvernement d'Union nationale (NUG) s'est traduite par un net accroissement du nombre établi d'attentats et escarmouches contre l'armée birmane, ses informateurs et ses installations de télécommunications. Parallèlement, ont augmenté les exactions répertoriées des militaires, les meurtres de civils, les villages brûlés.

Publié 22 Septembre 2021

Publié 22 Septembre 2021Résilients face au Covid-19, les migrants asiatiques contribuent peu à l'intégration régionale en Asie

La pandémie de Covid-19 a eu un impact à la fois violent et de courte durée sur le sort des migrants asiatiques. Non seulement leurs transferts financiers vers les pays d’origine n’ont pas diminué, mais ils ont même légèrement progressé en 2020. Pour autant, les mouvements de main-d’œuvre intra-asiatiques restent limités et ne jouent pas du tout le même rôle qu’en Europe pour accompagner l’intégration régionale. Ce sont principalement les besoins des pays du Moyen-Orient et des Occidentaux qui déterminent la dynamique des migrations asiatiques.

Publié 10 Septembre 2021

Publié 10 Septembre 2021Pourquoi continuer d’écrire sur la Birmanie ?

Le président du Gouvernement d’unité nationale, formé par des parlementaires ayant échappé aux arrestations, a diffusé à la radio le 7 septembre au petit matin un discours déclarant le début de la "guerre de résistance". Dans cette tribune, Salai Ming, qui vit la répression birmane de l'intérieur depuis Rangoun, s’interroge sur l’utilité de continuer de publier sur la Birmanie en France, au vu de l’indifférence des responsables français et européens à la crise démocratique dans le pays.

Publié 04 Septembre 2021

Publié 04 Septembre 2021Birmanie : face à la répression, quel avenir pour les femmes ?

Traditionnellement rabaissées par la société birmane, les femmes sont pourtant en première ligne de la fronde contre le putsch du 1er février dernier. Le récent Gouvernement d’unité nationale (NUG) formé à l’initiative de parlementaires ayant échappé aux arrestations accorde plus de place aux femmes que les gouvernements antérieurs. Durant ce mois de septembre, l'Assemblée générale de l'ONU doit voter la reconnaissance ou non du NUG comme institution légitime pour représenter la Birmanie. Dans cette tribune, Frédéric Debomy appelle à le reconnaître pour espérer un avenir meilleur pour les Birmanes.

Publié 27 Août 2021

Publié 27 Août 2021Total et la Birmanie : une question non résolue

Malgré ses démentis, le géant pétrolier français continue de financer la junte en Birmanie revenue au pouvoir par le putsch du 1er février. Ce financement se perpétue via un montage complexe autour du gisement de gaz de Yadana. L'Union européenne a imposé des sanctions aux militaires qui ne cessent de réprimer brutalement l'opposition et les manifestants anti-coup d'État. Mais ces sanctions ne concernent pas le gaz. Pourtant, il est urgent de priver l'armée birmane de ses revenus parmi les plus conséquents, rappelle Frédéric Debomy dans cette tribune.

Publié 30 Juillet 2021

Publié 30 Juillet 2021Birmanie : le Covid-19, aubaine pour la junte ? Une campagne de désinformation bien orchestrée

Depuis plusieurs semaines circulent à bas bruit des "informations" sur les effets politiques de la troisième vague de la pandémie de Covid-19 en Birmanie, qui se manifeste de plus en plus cruellement depuis la fin juin. Ces effets politiques seraient, selon les auteurs et les propagateurs de ces rumeurs, un renforcement quasi automatique de l’influence de la junte au pouvoir depuis le coup d’État du 1er février.

Publié 26 Juillet 2021

Publié 26 Juillet 2021Birmanie : le Covid-19 peut-il menacer le pouvoir de la junte ?

Publié 28 Mai 2021

Publié 28 Mai 2021Birmanie : les putschistes en mal de reconnaissance face au gouvernement d'unité nationale

Enfermée, isolée du monde, Aung San Suu Kyi a perdu, pour l'instant, son influence sur le cours de la politique en Birmanie. C'est désormais le gouvernement d'unité nationale (NUG) qui représente la menace principale pour la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 1er février. Pas reconnus par la communauté internationale, les putschistes n'ont pas encore acquis de légitimité à représenter le pays.

Publié 26 Mai 2021

Publié 26 Mai 2021Birmanie : Chevron se désolidarise de Total face aux accusations de financement de la junte

La présence de Total en Birmanie est menacée. Son partenaire, la compagnie pétrolière américaine Chevron, a fait savoir au Gouvernement d'Union Nationale (GUN), qui regroupe des élus et des personnalités unies contre le putsch du 1er février, qu'elle ne s'opposait pas à des sanctions américaines visant la MOGE (Myanmar Oil and Gas Entreprise), principale perfusion financière des généraux birmans.