Tag : Taiwan

Publié 06 Juillet 2024

Publié 06 Juillet 2024Taïwan, mers de Chine : jusqu’où entend aller Pékin ?

Nouvelle loi chinoise sur le pouvoir des gardes-côtes en mers de Chine, incursion incessantes dans le détroit de Taïwan, activités en zone grise... La République populaire poursuit sa stratégie de provocation pour imposer sa domination maritime. À n'importe quel prix ?

Publié 04 Juillet 2024

Publié 04 Juillet 2024Chine : dans l’antichambre du troisième plénum, entre discipline du Parti et sécurité politique

C'est chaque année le rendez-vous politique majeur pour fixer les grandes orientations économiques de la Chine. Le troisième plénum du Comité central du parti devait avoir lieu en octobre 2023. Son report a suscité toutes les spéculations, il est désormais prévu du 15 au 18 juillet. Mais il faut tempérer les attentes de certains observateurs, qui pensent encore que les choses pourraient changer dans le pays de Xi Jinping. De l'enjeu des réformes économiques au sort de la diplomatie chinoise, en passant par les relations entre l'armée et le Parti, sans oublier la question taïwanaise, voici les quatre dossiers qui vont compter pour le plénum, mais aussi dans les mois à venir.

Publié 25 Mai 2024

Publié 25 Mai 2024Taïwan : Lai Ching-te intronisé président, les ennuis commencent avec la Chine

Intronisé le 20 mai président de Taïwan, Lai Ching-te a immédiatement appelé la Chine à renoncer à ses menaces militaires incessantes. À peine 72 heures plus tard, Pékin a lancé deux jours d'exercices militaires simulant un encerclement de l'île, jusqu'à ce vendredi soir 24 mai. Mais le défi chinois n'est pas le seul auquel William Lai se retrouve confronté au premier jour de son mandat de quatre ans à la tête d’une île de 23 millions d’habitants où la démocratie est, comme ailleurs, fragile par nature.

Publié 11 Mai 2024

Publié 11 Mai 2024Xi Jinping en France : les masques sont-ils enfin tombés ?

Le président chinois Xi Jinping, en visite d’État en France, a été l’hôte de son homologue Emmanuel Macron les 6 et 7 mai. Une visite dont les résultats tant économiques que politiques sont restés bien maigres. Car les masques sont semble-t-il enfin tombés : le chef de l’État français ne se FAIT plus guère d’illusions sur l’agenda du secrétaire général du Parti communiste chinois.

Publié 27 Avril 2024

Publié 27 Avril 2024La diplomatie du sport en Asie-Pacifique, un levier encore sous-utilisé

De la péninsule coréenne au sous-continent indien, en passant par l'olympisme chinois, la diplomatie du sport en Asie-Pacifique n'en est pas à ses débuts. Elle est, à tort, encore trop exploitée pour apaiser les contentieux dans la région.

Publié 19 Avril 2024

Publié 19 Avril 2024Livre : "Requiem pour Hong Kong" de Dorian Malovic, ou comment la Chine l'a tué

Dans son ouvrage paru aux éditions Bayard le 4 avril dernier, le journaliste Dorian Malovic porte un regard amer mais lucide sur la descente aux enfers de l’ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Pékin avait promis aux habitants de Hong Kong un mode de vie inchangée. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit.

Publié 13 Avril 2024

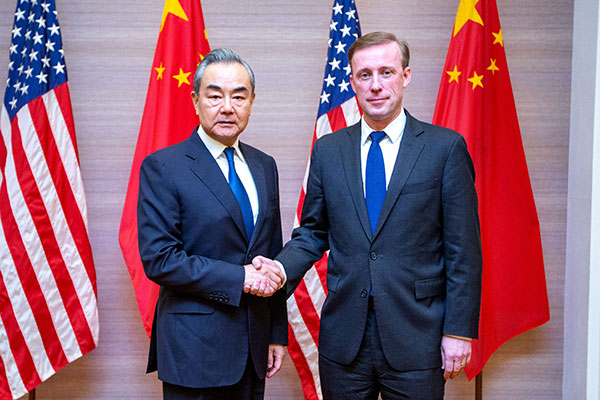

Publié 13 Avril 2024La confrontation sino-américaine en Asie de l’Est s’envenime

Loin de s’apaiser, la confrontation entre la Chine et les États-Unis s’envenime toujours un peu plus. Principale zone de fracture entre les deux superpuissances de la planète : l’Asie de l’Est où les grandes manœuvres ont franchi un pas inédit avec un partenariat renforcé entre Washington, Tokyo, Canberra et Manille qui a déclenché la fureur de Pékin.

Publié 13 Avril 2024

Publié 13 Avril 2024BD : Taïwan, Chine et Japon, "L’Asie dessinée" dans tous ses états

Des rêveries d’un poète taïwanais jusqu’à une plongée dans la contrebande de charbon en Chine, en passant par les raffinements des estampes japonaises du XIXème siècle, la sélection de ce mois-ci est particulièrement éclectique !

Publié 28 Mars 2024

Publié 28 Mars 2024Chine : comprendre la guerre cognitive de Pékin contre l'Occident

Le lundi 18 mars, Asia Society France, l’IRSEM, l’Inalco et Asialyst ont coorganisé une conférence sur la réalité d'une nouvelle forme de conflit : la guerre cognitive. Cette doctrine militaire adoptée par la Chine soulève autant d’interrogations que de questions graves puisqu’elle semble prendre des formes terrifiantes de contrôle des cerveaux.

Publié 23 Mars 2024

Publié 23 Mars 2024Chine : marginaliser le cantonais pour mieux régner

Préserver la diversité linguistique au sud de la Chine, à Hong Kong, Macao et dans la province de Canton, n'est pas vraiment dans les plans du pouvoir central. Cela fait deux décennies que le cantonais, une des spécificités régionales, est dans le viseur du gouvernement. Depuis fin 2016, diminuer son usage à Hong Kong fait partie intégrante du projet d’unification par la langue au cœur de la "Grande Baie", cette mégalopole de 70 millions d'âmes conçue par Pékin pour fondre l'ancienne colonie britannique dans le Guangdong.

Publié 16 Mars 2024

Publié 16 Mars 2024La Chine et l’Occident : vers une confrontation dure

Les deux assemblées parlementaires chinoises ont conclu leurs travaux le 11 mars à Pékin sur une note martiale, qui semble bien confirmer le fait que la Chine et l’Occident se dirigent à grands pas vers une confrontation idéologique dure. Son principal danger : qu’elle dégénère en conflit militaire, comme l'estiment nombre d’analystes.

Publié 16 Mars 2024

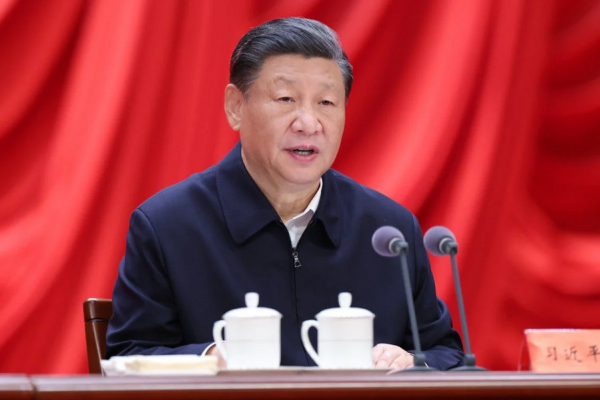

Publié 16 Mars 2024Chine : "Xi Jinping pratique une fuite en avant vers une volonté de contrôle total"

La double session annuelle du Parlement chinois s'est conclue le 11 mars dans une opacité mêlée à une forte confiance affichée dans le régime. La traditionnelle conférence de presse de clôture Premier ministre a été supprimée par Xi Jinping. Elle a été remplacée, pour ainsi dire, par un assaut de loyauté au chef suprême du Parti communiste - le maître du mensonge, dénonce Pierre-Antoine Donnet. Le journaliste, bien connu des lecteurs d'Asialyst, soutient dans son dernier livre, "Chine, l'empire des illusions" (Saint-Simon, 2024), que le président chinois entretient une fausse image de la puissance de son pays. La Chine dépassera les États-Unis en 2049, pour le centenaire de la fondation de la République populaire. Or sa trajectoire s'apparente davantage à une spirale négative, notamment à cause de la volonté de contrôle toujours strict de Xi Jinping. Pierre-Antoine Donnet répond aux questions d'Hubert Testard.

Publié 16 Mars 2024

Publié 16 Mars 2024BD : quand un dictateur fou nord-coréen aime un peu trop le cinéma

Un ahurissant roman graphique raconte l’enlèvement de deux stars sud-coréennes par Kim Jong-il dans le but de doter la Corée du nord d’un cinéma de premier plan. Et un autre ouvrage rapporte un témoignage poignant sur une famille fracassée par la Révolution chinoise. Découvrez la sélection de "L'Asie dessinée" !

Publié 09 Mars 2024

Publié 09 Mars 2024Chine : le budget militaire en hausse de 7,2 % en 2024 sur fond de crise

Comment analyser ce qui se dit à l'occasion des "deux Assemblées" ? Les réunions annuelles concomitantes du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CNCCPC) et de l'Assemblée Nationale Populaire (ANP) sont une mine de signaux faibles. Il faut savoir les décrypter, entre grandes orientations économiques et nominations stratégiques. Dans ce contexte, la Chine a annoncé mardi 5 mars une progression de son budget militaire, le deuxième du monde après celui des États-Unis, de 7,2 % en 2024, soit le même taux que l'an dernier. Une hausse rendue publique dans le rapport d'activité du gouvernement, publié en marge des travaux de ces deux assemblées aux ordres du pouvoir.

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024L’année du Dragon, celle de tous les dangers pour le monde chinois

Cette année lunaire du Dragon de bois qui vient de commencer en Asie s’annonce-t-elle comme celle de tous les dangers ? Guerre à Taïwan ? Réélection de Donald Trump ? Victoire de Vladimir Poutine ? Dérapage de Xi Jinping ? Ou, au contraire, sera-t-elle celle de la paix dans le détroit de Taïwan, le succès des rationnels à Pékin, la réélection de Joe Biden et la déroute russe ?

Publié 14 Février 2024

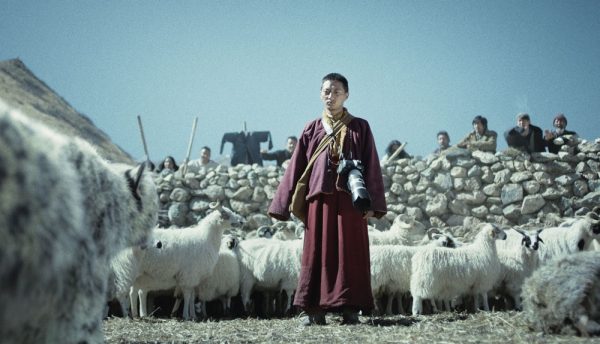

Publié 14 Février 2024Le Festival de Vesoul couronne le cinéma tibétain avec "The Snow Leopard" de Pema Tseden

Récompense posthume et bel hommage. C'est un film sino-tibétain qui a reçu le Cyclo d'or au 30ème Festival international des Cinémas d'Asie de Vesoul, mardi 13 février : "The Snow Leopard" de Pema Tseden, décédé en 2023. Le Grand prix du jury récompense "Scream" du réalisateur kazakhstanais Kenzhebek Shaikakov. Le Cyclo d'honneur a, lui, été décerné à deux Taïwanais : la réalisatrice Zero Chou et Tu Du-chih, ingénieur du son. Le FICA a été marqué cette année par les films engagés dans tous les sens du terme.

Publié 10 Février 2024

Publié 10 Février 2024La mauvaise santé économique de la Chine accroît sa rivalité avec les États-Unis

Sur fond de grave crise économique mais aussi de questionnements politiques en Chine, la rivalité géostratégique sino-américaine ne cesse de croître sur tous les fronts : l’Asie de l’Est, le Moyen-Orient ainsi que la guerre en Ukraine. Au point que nombre d’analystes craignent une fuite en avant à Pékin et estiment un risque de guerre chaude ou froide de plus en plus grand.

Publié 03 Février 2024

Publié 03 Février 2024BD : Hiroshima intime

Un émouvant manga chronique la vie quotidienne près de Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Également au menu : la fin de la fresque du "Fils de Taïwan" et un beau livre sur la gastronomie vietnamienne.

Publié 31 Janvier 2024

Publié 31 Janvier 2024Podcast : "Taïwan : une élection sous l'œil de Pékin"

Le lundi 29 janvier à 18h30, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une conférence pour analyser les résultats des élections taïwanaises du 13 janvier. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 20 Janvier 2024

Publié 20 Janvier 2024Taïwan : "Pas un vote d'adhésion en faveur de William Lai"

Tsai Ing-wen passe le relai à William Lai pour diriger Taïwan. L’affichage est celui de la continuité : volonté de préserver le statu quo dans le détroit et poursuite de l’ouverture internationale. Mais le parti du président, le Parti démocrate progressiste (DPP), est désormais minoritaire au parlement taïwanais et il va falloir gérer la cohabitation avec les deux partis d’opposition, le Kuomintang (KMT) et le Parti populaire de Taïwan (TPP). Pékin pourrait être tenté de tirer parti de cette cohabitation pour influer sur la conduite du pays en maintenant une politique de coercition dans l’attente du résultat des élections américaines à la fin de l’année. Autant de points abordés avec précision par Arnaud Vaulerin, journaliste à "Libération" et auteur du livre "Taïwan, la présidente et la guerre", paru aux éditions Novice en octobre dernier. Il répond aux questions d’Hubert Testard.

Publié 20 Janvier 2024

Publié 20 Janvier 2024La mer de Chine orientale, cette autre zone de tensions en Indo-Pacifique

Taïwan, la Corée du Nord et la mer de Chine du Sud ne sont pas les seuls points chauds en Asie-Pacifique. La mer de l'Est ou mer de Chine orientale a connu un dangereux regain de tension dans le derniers semestre, souligne Olivier Guillard dans cette tribune.

Publié 19 Janvier 2024

Publié 19 Janvier 2024Taïwan : la victoire pleine d'incertitudes de William Lai

Les menaces et la désinformation du Parti communiste chinois n’y ont rien fait. Le vice-président sortant William Lai Ching-te, poulain de Tsai Ing-wen qui ne pouvait se représenter au terme de ses deux mandats, a été élu le 13 janvier président de Taïwan avec 40,1 % des voix. Mais il ne s’agit pas d’un triomphe. Le Parti démocratique progressiste (DPP) devra en effet composer avec l’opposition au parlement de l’île du fait de législatives qui annoncent des temps compliqués.

Publié 06 Janvier 2024

Publié 06 Janvier 2024Cette guerre invisible que la Chine mène contre l’Occident

Il est une guerre que livre la Chine dans le plus grand secret à l’Occident. Elle n’est pas à proprement parler militaire, mais neurologique et psychologique. L’objectif est ambitieux autant que redoutable, terrifiant même : s’emparer des cerveaux humains pour paralyser, traumatiser, neutraliser pour ainsi anéantir toute idée de résister dans les rangs de l’ennemi. C'est ce qu'affirment des chercheurs américains, qui se sont penchés sur les travaux dans ce registre de l’Armée populaire de libération (APL). Selon eux, ces nouvelles armes discrètement mises au point en Chine sont effrayantes et il devient urgent d’y apporter des réponses au risque de dommages considérables, tant auprès des forces armées que des populations civiles.

Publié 22 Décembre 2023

Publié 22 Décembre 2023Conférence Asialyst le 29 janvier : "Taïwan : une élection sous l'œil de Pékin"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le lundi 29 janvier à 18h30 une conférence pour analyser les résultats des élections taïwanaises du 13 janvier. Le débat sera aussi diffusé en direct sur YouTube Live. Inscription gratuite mais obligatoire, en présentiel ou à distance.

Publié 16 Décembre 2023

Publié 16 Décembre 2023Entre la Chine, la Russie et l'Iran, des liens toujours plus troubles contre l'Occident

La Chine renforce ses liens troubles, pour certains opaques, avec la Russie et l’Iran. Ces trois pays partagent une même détestation de l’Occident. Celle-ci prend de l’ampleur avec la guerre livrée par Israël au Hamas, alors que l’agression militaire russe contre l’Ukraine se poursuit et que les menaces incessantes de Pékin contre Taïwan comportent toujours le risque en guerre chaude.

Publié 16 Décembre 2023

Publié 16 Décembre 2023Taïwan, mers de Chine, frontière indienne : Pékin toujours plus proche de l’incident que de la paix

Du détroit de Taïwan à la frontière sino-indienne, passant les mers de Chine, Pékin a démontré depuis octobre que ses revendications territoriales primaient sur la stabilité et la paix en Asie-Pacifique. Difficile de se poser en médiateur crédible dans des conflits comme l'Ukraine ou la guerre au Proche-Orient, souligne Olivier Guillard dans cette tribune.

Publié 09 Décembre 2023

Publié 09 Décembre 2023Livre : "Taïwan, une obsession chinoise" de Jacques Gravereau, entre la raison et l'hubris

La comparaison entre l'Ukraine et Taïwan est-elle en tout point pertinente ? Quels sont les scénarios du conflit sino-taïwanais ? L'opinion publique chinoise est-elle totalement favorable à une invasion de Taïwan par Pékin ? Autant de questions abordées avec acuité et nuance par Jacques Gravereau, l'un des plus grands spécialistes européens de l'Asie, dans son ouvrage, "Taïwan, une obsession chinoise". Il répond aux questions d’Hubert Testard.

Publié 02 Décembre 2023

Publié 02 Décembre 2023À Taïwan, six semaines avant la présidentielle, peu de craintes d'un conflit avec la Chine

Le 13 janvier prochain, les habitants de Taïwan voteront pour élire leur nouveau président. Une échéance capitale pour son avenir face à l’immense Chine communiste dont le chef suprême a maintes fois déclaré son intention de rattacher l’île au continent par la force si besoin. Mais en dépit de ces pressions, une grande sérénité règne dans l’ancienne Formose.

Publié 25 Novembre 2023

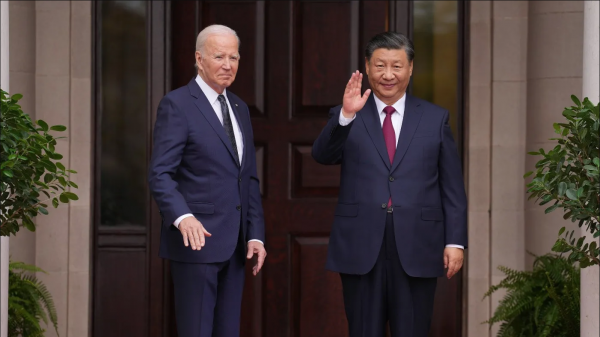

Publié 25 Novembre 2023Économie, Taïwan, superpuissance : l’illusoire détente entre Chine et États-Unis

Le dernier sommet entre Xi Jinping et Joe Biden a donné le signal d’un apaisement entre Pékin et Washington. Mais celui-ci n’est que temporaire. Si le président chinois a été contraint de temporiser, il n’a pas abandonné ses objectifs de puissance, y compris et surtout la conquête de Taïwan, l’une de ses principales obsessions.

Publié 17 Novembre 2023

Publié 17 Novembre 2023Lors du sommet Xi-Biden, la Chine se montre accommodante, pour l'instant

Venu à San Francisco pour y rencontrer Joe Biden mercredi 15 novembre en marge de l'APEC, le président chinois Xi Jinping a fait preuve d’une volonté nouvelle de coopérer avec les États-Unis. Le maître du PCC a adopté un ton nouveau qui tranche singulièrement avec l’agressivité et l’intransigeance qui le caractérisait à l’égard de son grand rival américain.