Auteur : Olivier Guillard (132 articles)

Publié 06 Juillet 2024

Publié 06 Juillet 2024Taïwan, mers de Chine : jusqu’où entend aller Pékin ?

Nouvelle loi chinoise sur le pouvoir des gardes-côtes en mers de Chine, incursion incessantes dans le détroit de Taïwan, activités en zone grise... La République populaire poursuit sa stratégie de provocation pour imposer sa domination maritime. À n'importe quel prix ?

Publié 15 Juin 2024

Publié 15 Juin 2024Mer de Chine du Sud : l'inquiétante nouvelle loi de Pékin qui s'autorise la détention d'étrangers

À partir de ce samedi 15 juin, les garde-côtes chinois sont autorisés à arrêter des navires étrangers et à détenir sans procès les membres de leur équipage en mer de Chine du Sud. Pékin revendique sa souveraineté sur 90% de cet espace maritime crucial pour le commerce mondial.

Publié 18 Mai 2024

Publié 18 Mai 2024Gwadar : heurs et malheurs d’une ambition sino-pakistanaise mal née

"Shenzhen pakistanaise" ? "Future Dubaï" ? Le port de Gwadar devait être la pièce maîtresse des "Nouvelles routes de la vie" en Asie du Sud et jusqu'au golfe Persique. Mais la réalité n'a pas suivi.

Publié 04 Mai 2024

Publié 04 Mai 2024France-Chine : quand l’Élysée entrouvre ses portes au Tibet avant de recevoir Xi Jinping

Avant de recevoir le président chinois les 6 et 7 mai en France, Emmanuel Macron a accueilli le chef du gouvernement tibétain en exil le 30 avril.

Publié 27 Avril 2024

Publié 27 Avril 2024La diplomatie du sport en Asie-Pacifique, un levier encore sous-utilisé

De la péninsule coréenne au sous-continent indien, en passant par l'olympisme chinois, la diplomatie du sport en Asie-Pacifique n'en est pas à ses débuts. Elle est, à tort, encore trop exploitée pour apaiser les contentieux dans la région.

Publié 13 Avril 2024

Publié 13 Avril 2024Corées : entre élections au Sud et provocations au Nord, la péninsule dans la fièvre de 2024

Alors que Pyongyang profite toujours plus des soutiens russes et chinois, la Corée du Sud sort des législatives du 10 avril avec un président conservateur "canard boiteux", dans l'attente fiévreuse de la présidentielle américaine de novembre et d'un retour éventuel de Donald Trump à la Maison Blanche.

Publié 28 Mars 2024

Publié 28 Mars 2024Afghanistan : mille jours de gouvernement taliban

Non, le "cimetière des empires", désormais Émirat islamique d’Afghanistan - n’a pas purement et simplement disparu du radar de la tumultueuse actualité agitant de toutes parts l’Asie-Pacifique, loin s’en faut. A minima, disons qu’il s’est fait un tant soit peu plus discret dernièrement, moins omniprésent, laissant à d’autres théâtres asiatiques eux aussi terriblement fébriles le devant de la scène géopolitique régionale, comme le détroit de Taiwan, la mer de Chine du Sud, la péninsule coréenne ou la frontière sino-indienne.

Publié 02 Mars 2024

Publié 02 Mars 2024Inde : la future troisième économie mondiale bientôt aux urnes

À l'approche des élections générales, le Premier ministre Narendra s'avance en favori pour obtenir un troisième mandat consécutif. Il peut se prévaloir des chiffres insolents de l'économie indienne, souligne Olivier Guillard dans cette tribune.

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024Birmanie : "Jamais l'armée n'a été aussi faible et l’union entre groupes ethniques aussi forte"

Trois ans après le coup d'État de la junte, le rapport de forces a fortement évolué en Birmanie. Depuis octobre dernier une alliance de groupes ethniques armées et du gouvernement d'unité nationale (NUG) a pris un nombre de territoires et de villes conséquent à l'armée des putschistes. Une contre-offensive nommée "l'opération 1027". La junte paraît fragilisée et incapable de regagner le terrain perdu. Son renversement est-il désormais envisageable au profit d'une démocratie fédérale et multiethnique ? Le 6 juillet, Asialyst s'était entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du NUG. Nous faisons un nouveau point sur la situation avec elle.

Publié 10 Février 2024

Publié 10 Février 2024Élections au Pakistan : vers un gouvernement d'union précaire après la victoire surprise du parti d'Imran Khan

Confusion et guerre des clans à Islamabad. Deux anciens Premier ministres, l'un en prison, Imran Khan, et l'autre de retour d'exil, Nawaz Sharif, revendiquent la victoire aux législatives de jeudi 8 février au Pakistan. Interdits de se présenter sous l'étiquette du PTI, le parti de l'ancienne star national du cricket, les candidats fidèles à Imran Khan ont emporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, mais n'ont pas atteint la majorité absolue. Sharif appelle à une grande coalition autour de lui. Les résultats officiels ne sont toujours pas connus, tandis que les attaques terroristes s'enchaînent.

Publié 20 Janvier 2024

Publié 20 Janvier 2024La mer de Chine orientale, cette autre zone de tensions en Indo-Pacifique

Taïwan, la Corée du Nord et la mer de Chine du Sud ne sont pas les seuls points chauds en Asie-Pacifique. La mer de l'Est ou mer de Chine orientale a connu un dangereux regain de tension dans le derniers semestre, souligne Olivier Guillard dans cette tribune.

Publié 13 Janvier 2024

Publié 13 Janvier 2024Ce qu’il est vain d’attendre de la Corée du Nord en 2024

Relations inter-coréennes, liens avec Moscou, avenir politique du régime de Pyongyang... Dans cette tribune, Olivier Guillard fait un tour d’horizon de la feuille de route attendue pour 2024 de la Corée du Nord.

Publié 16 Décembre 2023

Publié 16 Décembre 2023Taïwan, mers de Chine, frontière indienne : Pékin toujours plus proche de l’incident que de la paix

Du détroit de Taïwan à la frontière sino-indienne, passant les mers de Chine, Pékin a démontré depuis octobre que ses revendications territoriales primaient sur la stabilité et la paix en Asie-Pacifique. Difficile de se poser en médiateur crédible dans des conflits comme l'Ukraine ou la guerre au Proche-Orient, souligne Olivier Guillard dans cette tribune.

Publié 09 Décembre 2023

Publié 09 Décembre 2023Maldives-Inde : les velléités de "rupture" du président Muizzu

Dimanche 3 décembre, Mohamed Muizzu revient à Malé, la capitale des Maldives. Récemment entré en fonction après son élection en septembre dernier, le "président ami de la Chine", selon l'expression du "South China Morning Post", livrait à la presse l’information selon laquelle les autorités indiennes auraient convenu du retrait prochain de leurs militaires déployés dans cet archipel voisin, ainsi que le souhaite la nouvelle administration maldivienne : "Lors des discussions que nous avons eues, le gouvernement indien a accepté de retirer les soldats indiens."

Publié 10 Novembre 2023

Publié 10 Novembre 2023Birmanie : la junte défaite dans le Nord, épiphénomène ou début de la fin ?

Depuis fin octobre, la Brotherhood Alliance, un trio de groupes ethniques armées, a repris dans l'État Shan frontalier avec la Chine une centaine de postes militaires jusqu'alors au main de la junte birmane. Cette alliance a promis d'étendre son offensive à tout le pays. Va-ton vers une chute des généraux putschistes ou une dislocation de la Birmanie ?

Publié 07 Octobre 2023

Publié 07 Octobre 2023Les Maldives à nouveau trop sensibles aux sirènes de Pékin ?

Ouvertement pro-Chine durant la campagne, le candidat de l'opposition Mohamed Muizzu a remporté le 30 septembre l'élection présidentielle aux Maldives, l'un des États les plus exposés au changement climatique. Il a déclaré immédiatement qu'il s'efforcerait de pousser vers la sortie tous les soldats indiens basés dans l'archipel.

Publié 15 Septembre 2023

Publié 15 Septembre 2023Russie-Corée du Nord : liaisons dangereuses et zones d’ombre

Ils se sont échangé des fusils. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un, reçu par la président russe Vladimir Poutine, a profité de sa visite dans l'Extrême-Orient russe pour inviter l'homme fort du Kremlin à Pyongyang. De quoi cette relation entre les deux archi-ennemis de l'Occident est-elle le nom ?

Publié 09 Septembre 2023

Publié 09 Septembre 2023Frontières avec l'Inde : la Chine ou l’art du contrepied

C'est sans doute l'une des raisons de l'absence du président chinois Xi Jinping au sommet du G20 qui se déroule ces samedi 9 et dimanche 10 septembre à New Delhi. La tension diplomatique est remontée entre Pékin et New Delhi, lorsque la Chine a publié sa nouvelle carte officielle.

Publié 15 Juillet 2023

Publié 15 Juillet 2023Thaïlande : au "pays du sourire" et de la démocratie sans cesse contrariée

Malgré la victoire dans les urnes des pro-démocrates, avec à leur tête le parti Move Forward, son chef Pita Limjaroenrat n'a pu être élu Premier ministre par les parlementaires thaïlandais. Les sénateurs fidèles à l’armée ont rejeté sa candidature, jugée trop radicale, en dépit du risque de nouvelles manifestations dans un royaume fracturé. "Je ne vais pas abandonner", a réagi le candidat progressiste.

Publié 06 Juillet 2023

Publié 06 Juillet 2023Birmanie : "Pour vaincre la junte, le NUG a besoin du soutien militaire de la communauté internationale"

Comment évaluer le rapport de forces entre la junte et la résistance armée en Birmanie ? Asialyst s'est entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du gouvernement d’unité nationale (NUG) birman.

Publié 01 Juillet 2023

Publié 01 Juillet 2023France-Inde : 25 ans de "convergence stratégique"

Alors que Narendra Modi sera l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris, la visite du Premier ministre indien marquera les 25 ans du partenariat stratégique France-Inde signé par Jacques Chirac en 1998. Face à la menace chinoise en Asie-Pacifique, la relation entre Paris et New Delhi s'est resserrée. Mais le commerce bilatéral franco-indien reste encore sept fois inférieur aux échanges commerciaux France–Chine.

Publié 20 Mai 2023

Publié 20 Mai 2023L’Inde, le G20 et le "Cachemire 2.0"

Organisée du 22 au 24 mai prochains à Srinagar, capitale d'été du Cachemire indien, la prochaine réunion du G20 en Inde suscite les critiques du Pakistan et de la Chine.

Publié 13 Mai 2023

Publié 13 Mai 2023Pakistan : Imran Khan arrêté puis libéré sous caution, l'armée ouverte à un compromis ?

Nouvelle semaine intense au "pays des purs". L'ancien Premier ministre Imran a été arrêté puis libéré sous caution trois jours plus tard. L'ex-gloire nationale du cricket reste l'homme le plus populaire du pays. L'armée, qui détient la clé de cette crise politique, serait-elle prête à un compromis avec le leader populiste ?

Publié 29 Avril 2023

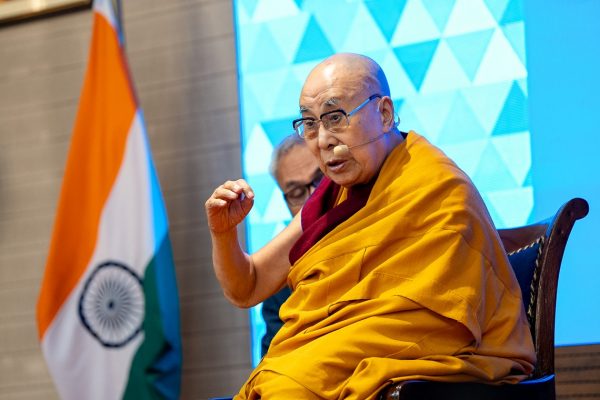

Publié 29 Avril 2023Chine : l’assaut méthodique contre le bouddhisme tibétain

La polémique suscitée par une vidéo virale du Dalaï-lama diffusée via des comptes chinois sur les réseaux sociaux, a mis un écran de fumée sur le silence médiatique au sujet de la répression méthodique menée par la Chine contre le peuple tibétain, sa culture, sa religion et ses droits humains, souligne Olivier Guillard dans cette tribune.

Publié 13 Avril 2023

Publié 13 Avril 2023Inde : à quoi joue la Chine en Arunachal Pradesh ?

Pour la troisième fois ces dernières années, la Chine a rebaptisé une série de noms de lieux dans l'État indien de l'Arunachal Pradesh, qu'elle revendique. Un acte inacceptable pour New Delhi et dénoncé par Washington. Olivier Guillard en décrypte les enjeux dans cette tribune.

Publié 31 Mars 2023

Publié 31 Mars 2023Inde : que penser de la condamnation de Rahul Gandhi à un an des élections ?

Leader de l'opposition, condamné à deux de prison et rendu inéligible ? C'est la situation de Rahul Gandhi, chef du Parti du Congrès, qui se retrouve défait de son mandat de député pour avoir traité de "voleur" le Premier ministre Narendra Modi dans une intervention publique. La démocratie indienne est-elle en voie de destruction imminente ? Ce n'est pas l'avis d'Olivier Guillard, qui souligne dans cette tribune que le Congrès pourrait tirer parti de cette affaire - et rebondir.

Publié 25 Février 2023

Publié 25 Février 2023Afghanistan : les mirages de Pékin

Échecs du passé, obstacles logistiques et sécuritaires, manque de fiabilité des talibans, dangers du partenariat avec le Pakistan... Comment ne pas douter des projets chinois en Afghanistan ? C'est ce qu'analyse dans cette tribune Olivier Guillard.

Publié 04 Février 2023

Publié 04 Février 2023Tibet : le grand oublié

Qui parle du Tibet dans la presse occidentale ? En 2022, les articles sur le pays du Dalaï-lama se sont comptés sur les doigts d'une main, souligne Olivier Guillard dans cette tribune. Pourtant les habitants du "toit du monde" ont fait état de contrôles encore plus draconiens liés au Covid-19 imposés par les autorités chinoises, qui limitaient déjà fortement leurs droits.

Publié 31 Janvier 2023

Publié 31 Janvier 2023Birmanie : pour les deux ans du putsch, l'état d'urgence prolongé, les élections repoussées

L'aveu de faiblesse est criant. Deux ans après le putsch des militaires qui mit fin à une "parenthèse démocratique" de dix ans et au gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, la junte menée par Min Aung Hlaing a décidé ce mercredi 1er février de prolonger de six mois l'état d'urgence. Le généralissime a bien dû le reconnaître : "L'État de la nation n'est pas encore revenu à la normale : plus d'un tiers des districts ne sont pas totalement sous contrôle militaire." En cause, pointe le leader de la Tatmadaw, les opposants à la junte et un gouvernement en exil dominé par des anciens députés pro-démocratie qui cherchent à prendre le pouvoir "par le soulèvement et la violence". Quid des élections promises pour le mois d'août ? Repoussées sine die. Le chef des putschistes a averti : les militaires resteront "les gardiens" du pays quel que soit le gouvernement.

Publié 21 Janvier 2023

Publié 21 Janvier 2023Le Pakistan en plein chaos politique et sécuritaire : vers un retour au pouvoir des militaires ?

Loin de rompre avec un second semestre 2022 jalonné de crises en tous genres, doublées d'un désastre humanitaire dû aux inondations estivales et d'un terrorisme multiforme, le Pakistan aborde 2023 sur une pareille trame domestique, fragile et incertaine. La dominante : une grande instabilité politique dans un contexte économico-financier exsangue et un cadre sécuritaire sinistré. Une matrice fort inquiétante qui, de l’avis de certains observateurs, pourrait ouvrir la voie à un possible retour aux affaires – à terme - des généraux.