Tag : Guerre commerciale

Publié 03 Août 2022

Publié 03 Août 2022Hommage à Jean-Raphaël Chaponnière, spécialiste des économies asiatiques

Jean-Raphaël Chaponnière nous a quittés le 25 juillet à l'âge de 76 ans, après un long combat contre la maladie. Il comptait parmi les meilleurs spécialistes français des économies asiatiques et de la mondialisation. Il avait rejoint Asialyst en 2015, pour devenir très rapidement l’un des piliers de notre équipe.

Publié 01 Juillet 2021

Publié 01 Juillet 2021Podcast : "100 ans du Parti communiste chinois : quel avenir avec Xi Jinping ?"

Le lundi 28 juin à 18h30, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé un débat sur les nouveaux enjeux du PCC, un siècle après sa fondation. Comment caractériser le Parti selon Xi Jinping et dans quelle direction l'emmène-t-il ? Où en est le "contrat social" entre le PCC et le peuple chinois ? Qu'est-ce qui menace le plus le pouvoir du Parti sur la Chine ? Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 05 Juin 2021

Publié 05 Juin 2021Conférence le 28 juin - "100 ans du Parti communiste chinois : quel avenir avec Xi Jinping ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le lundi 28 juin à 18h30 une conférence dans l'auditorium de l'Inalco pour aborder les 100 ans du Parti communiste chinois. La jauge sanitaire de 100 places ayant été atteinte, vous pouvez désormais vous inscrire pour suivre le débat à distance via Zoom.

Publié 02 Juin 2021

Publié 02 Juin 2021La Chine et les États-Unis renouent le dialogue commercial

Ce mercredi 2 juin, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et le vice-Premier ministre chinois Liu He se sont entretenus par visioconférence. C'est la deuxième conférence virtuelle en une semaine de responsables économiques et commerciaux depuis l'arrivée à la Maison Blanche du président Joe Biden le 21 janvier dernier.

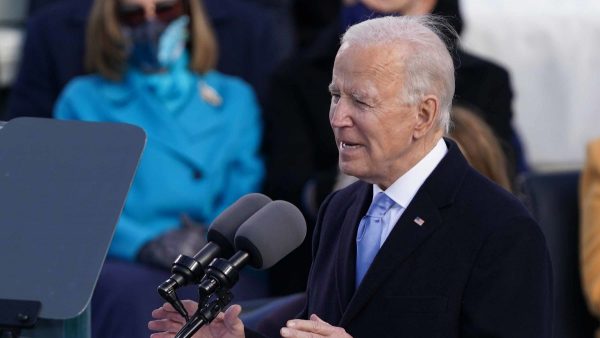

Publié 21 Janvier 2021

Publié 21 Janvier 2021Joe Biden plus dur encore à l’égard de la Chine que Donald Trump ?

Donald Trump parti de la Maison Blanche après une transition chaotique, Joe Biden a été investi 46ème président des États-Unis ce mercredi 20 janvier. Si la Chine espérait un apaisement dans ses relations exécrables avec les États-Unis à la faveur de l'arrivée au pouvoir du démocrate, le réveil n'en sera probablement que plus rude. Plusieurs membres de la nouvelle administration ont d'ores et déjà clairement indiqué que Washington adopterait une posture "agressive" envers Pékin.

Publié 30 Octobre 2020

Publié 30 Octobre 2020Visioconférence - Joe Biden à la Maison Blanche : renouveau ou escalade des tensions avec la Chine ?

Bloquez la date ! Le mercredi 18 novembre à 18h30, soit 15 jours après l'élection présidentielle aux États-Unis, Asialyst et l'Inalco vous proposent un débat en visioconférence sur Zoom pour cerner les nouveaux enjeux de la relation sino-américaine, celle qui domine le monde d'aujourd'hui. Inscrivez-vous !

Publié 22 Octobre 2020

Publié 22 Octobre 2020Alliance indo-pacifique contre la Chine : l'enjeu climatique

Dans les prochaines décennies, l'Asie pourrait bien devenir un champ de bataille interne entre croissance imaginée et développement durable. Pour des raisons historiques et géographiques, l'eau y jouera un rôle primordial, comme en témoignent les récentes crues vietnamiennes. En se manifestant à travers les infrastructures et les liens de communication, la concurrence géostratégique entre le bloc occidental, d'un côté, et la Chine et ses quelques clients, de l'autre, ne fait qu'envenimer la question environnementale. L'issue de l'élection américaine ne sera pas sans conséquences sur son évolution.

Publié 13 Juin 2020

Publié 13 Juin 2020L'Europe peut-elle s'émanciper de la Chine ?

Le 1er juillet, l'Allemagne prend pour six mois la présidence de l'Union européenne. Coincée au milieu des tensions sino-américaines, Angela Merkel devra trouver un espace pour faire valoir les exigences européennes vis-à-vis de la Chine : réciprocité commerciale et fin de la désinformation sur la pandémie. Le chercheur Federico Brembati fait le point sur des défis. Alex Payette a traduit sa tribune pour Asialyst.

Publié 11 Juin 2020

Publié 11 Juin 2020Corée du Sud : après le coronavirus, la relance verte

À la différence de la Chine, la Corée du Sud engage une relance verte pour se sortir de la crise du coronavirus. Le plan de l'administration Moon Jae-in prévoit des financements pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les batteries et le logement, l’introduction d’une taxe carbone et la disparition progressive des financements de centrales à charbon par les banques publiques. Des centres régionaux de transition énergétique seront créés pour faciliter le réemploi des salariés et le gouvernement a confirmé son intention d’atteindre un objectif net de zéro émission de gaz à effet de serre en 2050.

Publié 05 Juin 2020

Publié 05 Juin 2020Chine-Amérique : jusqu'où peut aller le divorce orageux d'un vieux couple ?

Après de longues fiançailles, vingt années de brouilles et de retrouvailles, l'union des États Unis avec la Chine vole en éclat. Les deux vieux époux s'envoient des assiettes à la figure. Espérons que cela n'aille pas plus loin !

Publié 29 Mai 2020

Publié 29 Mai 2020Chine : le grand "virage à gauche"

Les attentes étaient très fortes à l'ouverture des "deux assemblées" à Pékin vu les circonstances et l'atmosphère internationale pour le moins tendus. Mais les discours importants sur la pandémie et le ralentissement économique ce jeudi 21 et vendredi 22 mai ont laissé sur leur faim les observateurs internationaux. Dans le cas de Hong Kong et Taïwan, la tonalité fut différente. Les commentaires d'ouverture signalent un changement majeur du principe "un pays, deux systèmes", voire même le début du "un pays, un système".

Publié 23 Mai 2020

Publié 23 Mai 2020"Tout sauf la Chine" : Washington accélère, Pékin prêt à la contre-attaque

L'Assemblée nationale populaire réunie depuis le 21 mai à Pékin aurait dû célébrer la réussite du plan décennal de la Chine. Mais le gouvernement a renoncé à fixer un objectif de croissance : il propose un plan de relance de 2 % du PIB, tandis que le conflit avec les États-Unis s'exacerbe dangereusement.

Publié 08 Mai 2020

Publié 08 Mai 2020Chine-États-Unis : affrontement pour un leadership mondial

Dans son nouveau livre, le journaliste Pierre Antoine Donnet se penche sur l'enjeu géopolitique le plus important de cette décennie : la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial.

Publié 20 Mars 2020

Publié 20 Mars 2020Le coronavirus, nouveau foyer de tensions entre Chine et États-Unis

L'accalmie aura été de courte de durée. La crise du coronavirus a rallumé les tensions entre la Chine et les États-Unis. La guerre commerciale a laissé la place à une guerre de l'information. Ou plutôt de la désinformation. Sur fond d'expulsions mutuelles de journalistes, Pékin et Washington se laissent entraîner dans une escalade de représailles. Furieux que la Chine laisse entendre que l'armée américaine aurait pu introduire le Covid-19 à Wuhan, Donald Trump et son administration parlent désormais de "virus chinois".

Publié 30 Janvier 2020

Publié 30 Janvier 2020Économie : le coronavirus plus menaçant que le SRAS pour la Chine et le monde

L'épidémie de coronavirus est plus grave que celle du SRAS en 2003. S'il est trop tôt pour évaluer ses conséquences sur l'économie chinoise, on prend moins de risque en prévoyant que son impact sur l'économie mondiale sera plus élevé que celui du SRAS.

Publié 14 Janvier 2020

Publié 14 Janvier 2020Guerre commerciale : après 18 mois d'hostilités, on est loin du "deal du siècle"

Washington et Pékin ont signé une trêve sur le front commercial. Que contient "l'accord de phase 1" ? Aura-t-il une suite ? Retour sur l'évolution du commerce et des investissements entre les deux pays au cours des dix-huit mois d'hostilités.

Publié 04 Janvier 2020

Publié 04 Janvier 2020Taïwan : l'impact "spectaculaire" de la guerre commerciale sino-américaine

Entretien avec Roy-Chun Lee, de l'Institut de recherche économique Chung-Hua (CIER) à Taipei. Pour lui, "la guerre commerciale a des conséquences spectaculaires sur la structure du commerce et des investissements entre Taïwan, les États-Unis et la Chine". Quel en sera l'impact sur les élections du 11 janvier ?

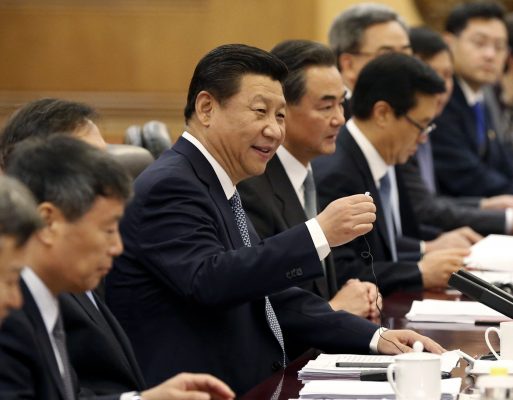

Publié 09 Novembre 2019

Publié 09 Novembre 2019Chine : Xi Jinping consolide son pouvoir sans se débarrasser de ses rivaux

Xi Jinping allait-il enfin nommer un successeur ? Allait-il prendre des mesures drastiques sur la crise à Hong Kong ? Allait-il proposer une parade globale aux multiples défis de la Chine, dont la guerre commerciale ? Rien de tout cela. Au terme du 4ème plenum du comité central, du 28 au 30 octobre à Pékin, les plus hauts dirigeants du Parti communiste ont surtout acté la consolidation du pouvoir du président chinois sur le système politique.

Publié 01 Novembre 2019

Publié 01 Novembre 2019L'électronique en Asie face au retournement du "cycle du silicium"

En 2019, les économies asiatiques ne subissent pas seulement les effets collatéraux de la guerre commerciale sino-américaine. Elles sont également affectées par le retournement du "cycle du silicium", dont les conséquences sont toutes aussi importantes pour la conjoncture du "circuit intégré asiatique".

Publié 01 Novembre 2019

Publié 01 Novembre 2019D'un front à l'autre, la vie politique en Chine sous Xi Jinping

Depuis 2013, Xi Jinping a lancé la "lutte anti-corruption", soit une purge pour se débarrasser de son rival, l'ancien président Jiang Zemin, et de son réseau si puissant qu'il est assimilé à "l'Ancien régime". Jusqu'à quand Xi gardera-t-il la main ? Au ressentiment des perdants de cette purge, s'ajoutent la guerre commerciale, le ralentissement économique ou la crise à Hong Kong. Retrouvez ici tous nos articles sur la vie politique en Chine sous Xi Jinping.

Publié 31 Octobre 2019

Publié 31 Octobre 2019Hong Kong, guerre commerciale, ralentissement : La Chine de Xi Jinping cherche la parade

Quelle stratégie pour maintenir le pouvoir de Xi Jinping et l'emprise du Parti communiste sur la Chine ? Comment affronter le triple front de la crise à Hong Kong, de la guerre commerciale avec Washington et du ralentissement économique ? Autant d'enjeux majeurs pour le 4ème plénum du Parti communiste chinois se termine ce jeudi 31 octobre.

Publié 14 Octobre 2019

Publié 14 Octobre 2019Guerre commerciale : trêve sino-américaine, mais nouveaux fronts technologique et financier

Après une nouvelle tweeto-diplomatie contradictoire, Donald Trump et son administration ont accordé une trêve aux Chinois dans la guerre commerciale. Un geste après la visite vendredi 11 octobre à Washington de Liu He, le vice-premier ministre et principal négociateur de Xi Jinping. Mais l'accord intervenu n'est que partiel et il ne signifie pas une accalmie sur le front de la guerre technologique, bien au contraire. D'autant que les Américains veulent maintenant ouvrir un nouveau front financier avec la Chine.

Publié 14 Octobre 2019

Publié 14 Octobre 2019Guerre commerciale : le choc entre États-Unis et Chine, secousses et répliques

Jusqu'où ira la guerre commerciale lancée par l'administration Trump contre la Chine ? Est-elle une parenthèse due à un président américain impétueux ou une lame de fonds qui va structurer tout le XXIème siècle ? Retrouvez tous nos articles.

Publié 11 Octobre 2019

Publié 11 Octobre 201970 ans de la Chine populaire : comment le Parti gère le risque d'une crise de régime

Le Parti communiste en Chine demeure encore capable de maintenir l'ordre, et c'est un élément pour lequel il est apprécié dans le pays. Mais il éprouve désormais des difficultés à gérer l'économie nationale. Si elle ralentit déjà depuis quelques années, elle souffre d'autant plus depuis le début de la guerre commerciale. Alors que la Chine populaire fête ses 70 ans, le Parti doit affronter de nombreux défis à son "régime autoritaire résilient". Fort d'une capacité d'adaptation maintes fois prouvée au fil des décennies, il pourrait transformer ces défis en opportunités, s'il joue bien les cartes dont il dispose.

Publié 03 Octobre 2019

Publié 03 Octobre 201970 ans de la Chine populaire : le Parti toujours en vie

Le 1er octobre dernier, la République populaire de Chine a eu 70 ans. Le Parti communiste est toujours à flot, même si son "autoritarisme développemental" est sérieusement mis à l'épreuve.

Publié 30 Septembre 2019

Publié 30 Septembre 201970 ans de la Chine populaire : l’affirmation d'un contre-modèle

70 ans après la fondation de la Chine populaire, le choix d'une économie hybride et la volonté d'un leadership technologique créent des tensions structurelles avec le reste du monde, dont la guerre commerciale avec les États-Unis n'est qu'une illustration. Elle devra un jour résoudre la contradiction fondamentale entre son ouverture économique et culturelle au monde et sa volonté accrue de contrôle des individus, des organisations et des idées.

Publié 28 Septembre 2019

Publié 28 Septembre 2019Comment la Chine est revenue au premier plan

La Chine fête ce mardi 1er octobre les 70 ans de la fondation de la République populaire. Les dirigeants communistes vont célébrer avec faste le retour du pays à la puissance et à la prospérité. Mais le rattrapage chinois n'a pas été un long fleuve tranquille et les grandes orientations politiques fixées par les dirigeants communistes ont connu des changements majeurs qu'il faut garder en mémoire. La Chine de Xi Jinping n'est ni celle de Mao ni celle de Deng Xiaoping.

Publié 13 Septembre 2019

Publié 13 Septembre 2019Chine : le prix de la division face au double défi américain et hongkongais

Après un été mouvementé et marqué par la double incertitude de la guerre commerciale et de la crise à Hong Kong, la direction du Parti va se réunir officiellement à la mi-octobre. Pour maintenir son emprise sur la Chine, il faudra résoudre la division au sommet du pourvoir.

Publié 30 Août 2019

Publié 30 Août 2019Guerre commerciale : la Chine handicapée par les divisions autour de Xi Jinping

A l'évidence, pour la Chine, les négociations commerciales avec les États-Unis sont dans l'impasse. En cause, les voix divergentes à l'intérieur même de la garde rapprochée de Xi Jinping. D'un côté, Liu He, vice-premier ministre et ami d'enfance du président, considéré comme un libéral sur le plan économique. De l'autre, une aile plus conservatrice, qui refuse le compromis.

Publié 13 Août 2019

Publié 13 Août 2019Chine-Amérique : les risques d'une guerre monétaire

Les États-Unis et la Chine sont-ils en train de glisser de la guerre commerciale à la guerre monétaire ? Le 7 août dernier, en réponse à l'élargissement par Donald Trump des taxes douanières à l'ensemble des importations chinoises, Pékin a laissé filer sa monnaie.