Tag : démocratie

Publié 27 Juin 2024

Publié 27 Juin 2024Indonésie : Jokowi, un retour de l’autoritarisme ?

Après deux mandats présidentiels, Joko Widodo n'a pas tenu ses promesses de défense des droits de l'homme et de la démocratie indonésienne.

Publié 01 Juin 2024

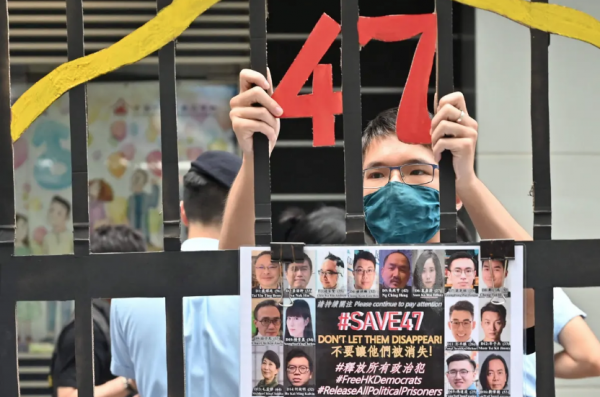

Publié 01 Juin 2024"Procès des 47" à Hong Kong : 14 militants pro-démocratie jugés coupables de "subversion"

Le verdict est tombé jeudi 30 mai à Hong Kong : quatorze des seize militants pro-démocratie qui croupissent en prison depuis trois ans ont été reconnus "coupables" d’avoir voulu "renverser le gouvernement". Ils encourent désormais la détention à perpétuité dans l’ancienne colonie britannique où les libertés individuelles sont aujourd’hui toutes bâillonnées.

Publié 04 Mai 2024

Publié 04 Mai 2024France-Chine : quand l’Élysée entrouvre ses portes au Tibet avant de recevoir Xi Jinping

Avant de recevoir le président chinois les 6 et 7 mai en France, Emmanuel Macron a accueilli le chef du gouvernement tibétain en exil le 30 avril.

Publié 19 Avril 2024

Publié 19 Avril 2024Livre : "Requiem pour Hong Kong" de Dorian Malovic, ou comment la Chine l'a tué

Dans son ouvrage paru aux éditions Bayard le 4 avril dernier, le journaliste Dorian Malovic porte un regard amer mais lucide sur la descente aux enfers de l’ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Pékin avait promis aux habitants de Hong Kong un mode de vie inchangée. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit.

Publié 02 Mars 2024

Publié 02 Mars 2024Pourquoi un Navalny chinois est impossible

Nombreux sont les Chinois qui ont osé défier le régime communiste depuis 1949. Tous ont été sévèrement châtiés. Au point que plus personne en Chine ne se risque à s’opposer au Parti communiste chinois. Ils savent bien que l’appareil répressif est tellement sophistiqué qu’ils seraient immédiatement identifiés et subiraient alors le même sort que leurs aînés.

Publié 16 Février 2024

Publié 16 Février 2024Indonésie : Prabowo président restera-t-il dans les pas de Jokowi ?

Trois candidat se présentaient pour l’élection présidentielle du 14 février 2024 : Anies Baswedan, qui a été gouverneur de Jakarta de 2017 à 2022, Prabowo Subianto, ministre de la Défense de Joko Widodo dit "Jokowi", le président sortant, de 2019 à 2024, et Ganjar Pranowo, gouverneur de Java central de 2013 à 2023.

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024Birmanie : "Jamais l'armée n'a été aussi faible et l’union entre groupes ethniques aussi forte"

Trois ans après le coup d'État de la junte, le rapport de forces a fortement évolué en Birmanie. Depuis octobre dernier une alliance de groupes ethniques armées et du gouvernement d'unité nationale (NUG) a pris un nombre de territoires et de villes conséquent à l'armée des putschistes. Une contre-offensive nommée "l'opération 1027". La junte paraît fragilisée et incapable de regagner le terrain perdu. Son renversement est-il désormais envisageable au profit d'une démocratie fédérale et multiethnique ? Le 6 juillet, Asialyst s'était entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du NUG. Nous faisons un nouveau point sur la situation avec elle.

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024Chine : l’écrivain australien Yang Hengjun condamné à mort avec sursis à Pékin

Célèbre pour ses textes en faveur de la démocratie et du respect des droits humains, l’auteur australien d’origine chinoise Yang Hengjun a été condamné à la peine de mort avec sursis pour espionnage, le 5 février dernier à Pékin.

Publié 10 Février 2024

Publié 10 Février 2024Élections au Pakistan : vers un gouvernement d'union précaire après la victoire surprise du parti d'Imran Khan

Confusion et guerre des clans à Islamabad. Deux anciens Premier ministres, l'un en prison, Imran Khan, et l'autre de retour d'exil, Nawaz Sharif, revendiquent la victoire aux législatives de jeudi 8 février au Pakistan. Interdits de se présenter sous l'étiquette du PTI, le parti de l'ancienne star national du cricket, les candidats fidèles à Imran Khan ont emporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, mais n'ont pas atteint la majorité absolue. Sharif appelle à une grande coalition autour de lui. Les résultats officiels ne sont toujours pas connus, tandis que les attaques terroristes s'enchaînent.

Publié 03 Février 2024

Publié 03 Février 2024Présidentielle en Indonésie : le favori Prabowo, une menace pour la démocratie ?

Le 14 février prochain, les Indonésiens éliront leur président. Après deux mandats, le sortant, Joko Widodo, ne peut se représenter. Il s'est posé néanmoins en faiseur de roi, soutenant son ministre de la Défense, Prabowo Subianto. Le grand favori des sondages, connu pour son style autoritaire et son passé sanglant dans l'armée, a fait du fils de l'actuel chef de l'État son candidat à la vice-présidence, donnant un goût de transmission dynastique du pouvoir dans l'archipel aux 17 000 îles. Quels sont les enjeux de cette élection ? Hubert Testard a posé la question à Edwin Ramedhan, professeur et ancien conseiller du gouvernement indonésien.

Publié 06 Janvier 2024

Publié 06 Janvier 2024Cette guerre invisible que la Chine mène contre l’Occident

Il est une guerre que livre la Chine dans le plus grand secret à l’Occident. Elle n’est pas à proprement parler militaire, mais neurologique et psychologique. L’objectif est ambitieux autant que redoutable, terrifiant même : s’emparer des cerveaux humains pour paralyser, traumatiser, neutraliser pour ainsi anéantir toute idée de résister dans les rangs de l’ennemi. C'est ce qu'affirment des chercheurs américains, qui se sont penchés sur les travaux dans ce registre de l’Armée populaire de libération (APL). Selon eux, ces nouvelles armes discrètement mises au point en Chine sont effrayantes et il devient urgent d’y apporter des réponses au risque de dommages considérables, tant auprès des forces armées que des populations civiles.

Publié 02 Janvier 2024

Publié 02 Janvier 2024Amoureuse mais pas aveugle : le Japon et ses côtés obscurs par Karyn Nishimura-Poupée

Si le Japon est assurément une démocratie, celle-ci est loin d’être parfaite. Conformisme, système carcéral moyenâgeux, presse résignée sinon soumise, discriminations raciales, solitude sociale et inégalités entre hommes et femmes... C’est l’image très documentée qu’en donne Karyn Nishimura-Poupée dans son dernier livre, "Japon la face cachée de la perfection" paru aux éditions Tallandier.

Publié 23 Décembre 2023

Publié 23 Décembre 2023Hong Kong : l'ouverture du procès de Jimmy Lai, parodie de justice au service de Pékin

Le procès du principal porte-drapeau du mouvement démocratique à Hong Kong, Jimmy Lai, s’est ouvert lundi 18 décembre. Les autorités de l’ancienne colonie britannique ont l’intention de l’utiliser pour convaincre la population des liens séditieux du magnat de la presse avec les États-Unis, pointés du doigt pour avoir cherché à semer le chaos dans la mégapole.

Publié 09 Décembre 2023

Publié 09 Décembre 2023Hong Kong : en marge du procès des démocrates, les disparitions continuent en Chine

Vient de s’achever à Hong Kong le "procès des 47", ces activistes pro-démocratie embastillés pour avoir "conspiré en vue de renverser le pouvoir". Verdict attendu au printemps prochain. Au même moment, les disparitions continuent en Chine. Derniers exemples en date, une journaliste du "South China Morning Post" et deux militantes féministes chinoises dont les proches sont sans nouvelles.

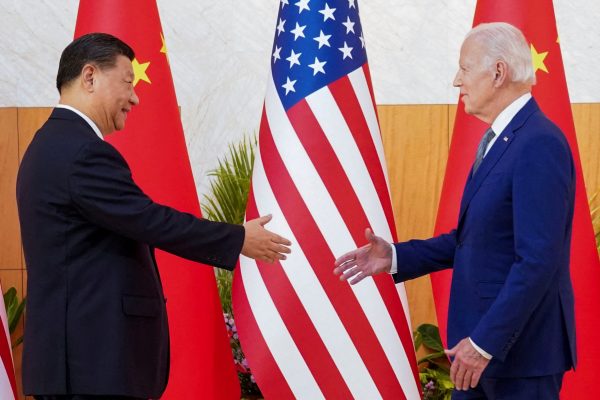

Publié 11 Novembre 2023

Publié 11 Novembre 2023Sommet Xi-Biden : les enjeux de la puissance derrière les préparatifs

Joe Biden et Xi Jinping se rencontreront le 15 novembre à San Francisco pour leur premier sommet en un peu plus d’un an. Un événement d’une portée planétaire que les États-Unis et la Chine devront impérativement l’un et l’autre pouvoir présenter comme un succès, et qu’ils s’emploient à préparer avec le plus grand soin dans ce but.

Publié 09 Septembre 2023

Publié 09 Septembre 2023Inde : Rahul Gandhi dénonce les "attaques systématiques" contre la démocratie indienne

L’opposant au gouvernement de Narendra Modi a profité d’un passage à Paris pour s’en prendre aux dérives autoritaires de ce dernier et affirmer sa foi dans la nouvelle alliance des partis d’opposition.

Publié 15 Juillet 2023

Publié 15 Juillet 2023Thaïlande : au "pays du sourire" et de la démocratie sans cesse contrariée

Malgré la victoire dans les urnes des pro-démocrates, avec à leur tête le parti Move Forward, son chef Pita Limjaroenrat n'a pu être élu Premier ministre par les parlementaires thaïlandais. Les sénateurs fidèles à l’armée ont rejeté sa candidature, jugée trop radicale, en dépit du risque de nouvelles manifestations dans un royaume fracturé. "Je ne vais pas abandonner", a réagi le candidat progressiste.

Publié 06 Juillet 2023

Publié 06 Juillet 2023Birmanie : "Pour vaincre la junte, le NUG a besoin du soutien militaire de la communauté internationale"

Comment évaluer le rapport de forces entre la junte et la résistance armée en Birmanie ? Asialyst s'est entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du gouvernement d’unité nationale (NUG) birman.

Publié 10 Juin 2023

Publié 10 Juin 2023Podcast : "Thaïlande, Cambodge, Birmanie : la démocratie éternellement bâillonnée ?"

Le mercredi 31 mai à 19h, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une une conférence pour comprendre comment la démocratie est entravée en Asie du Sud-Est en pleine période électorale en Thaïlande et au Cambodge ou sur fonds d'élections toujours repoussées en Birmanie. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 02 Juin 2023

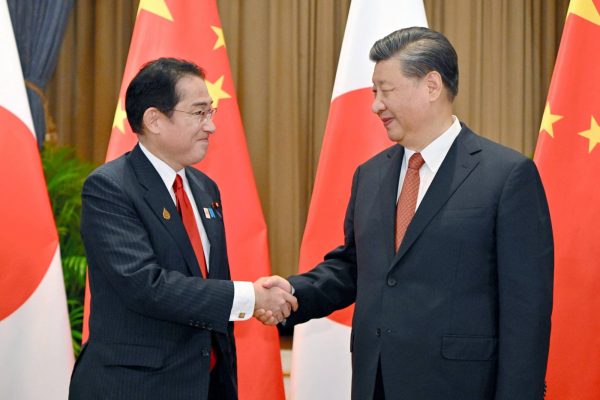

Publié 02 Juin 2023Démocratie affaiblie au Japon, glissement totalitaire en Chine : quelles trajectoires politiques ?

Pour comprendre un régime politique, il faut l'analyser dans sa trajectoire. Dans le Japon récent marqué par les années Shinzo Abe, a-t-on assisté à un affaiblissement de la démocratie ? Comment caractériser la Chine de Xi Jinping : autoritarisme endurci ou radicalisation totalitaire progressive ? Autant d'idées forces dans la rencontre animée par l'IFRAE autour de Guibourg Delamotte et de Chloé Froissart.

Publié 21 Mai 2023

Publié 21 Mai 2023Conférence Asialyst le 31 mai : "Thaïlande, Cambodge, Birmanie : la démocratie éternellement bâillonnée ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le mercredi 31 mai à 19h une conférence pour comprendre comment la démocratie est entravée en Asie du Sud-Est en pleine période électorale en Thaïlande et au Cambodge ou sur fonds d'élections toujours repoussées en Birmanie. Inscription gratuite mais obligatoire, en présentiel ou à distance.

Publié 14 Avril 2023

Publié 14 Avril 2023Livre : "Confucius aujourd'hui" de Pierre-Antoine Donnet ou les prémices de la démocratie en Asie

Dans son ouvrage "Confucius aujourd'hui, un héritage universaliste", le journaliste Pierre-Antoine Donnet voit dans la figure du grand penseur chinois qui vécut à l’époque de Bouddha et des philosophes grecs, un pont entre l’Extrême-Orient et l’Occident. À ses yeux, Confucius peut être le fil conducteur qui permet de trouver au-delà de ce qui les séparent, les valeurs communes universelles et les conditions d’un échange : plus d’attention au temps long pour l’Occident et plus de démocratie en Asie. Pierre-Antoine Donnet répond aux questions d'Anne Garrigue.

Publié 31 Mars 2023

Publié 31 Mars 2023Inde : que penser de la condamnation de Rahul Gandhi à un an des élections ?

Leader de l'opposition, condamné à deux de prison et rendu inéligible ? C'est la situation de Rahul Gandhi, chef du Parti du Congrès, qui se retrouve défait de son mandat de député pour avoir traité de "voleur" le Premier ministre Narendra Modi dans une intervention publique. La démocratie indienne est-elle en voie de destruction imminente ? Ce n'est pas l'avis d'Olivier Guillard, qui souligne dans cette tribune que le Congrès pourrait tirer parti de cette affaire - et rebondir.

Publié 10 Septembre 2022

Publié 10 Septembre 2022Hong Kong : anatomie d’une disparition, naissance d’un État policier (2/2)

Suite et fin de ce texte éclairant publié par "The Economist" le 1er juillet dernier pour "célébrer" le 25ème anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à sa mère-patrie, la République populaire de Chine. Non signé, il donne la parole à des acteurs éminents des évolutions les plus récentes. Du milliardaire Jimmy Lai (en prison) au sinologue Perry Link (interdit de Chine), en passant par le tycoon Desmund Shum (exilé aux États-Unis), l'article permet de comprendre l’importance de Hong Kong pour le pouvoir chinois, dès la préparation des pourparlers sur la rétrocession en 1984. Il offre une vision d’ensemble suffisamment rare pour être traduite et publiée par Asialyst. En voici la seconde partie.

Publié 01 Juillet 2022

Publié 01 Juillet 2022Hong Kong : la députée Claudia Mo emprisonnée, symbole tragique de 25 ans de rétrocession

Ce vendredi 1er juillet, Hong Kong est officiellement à mi-parcours. Entamé il y a un quart de siècle, le processus de rétrocession devait durer 50 ans, selon l'accord sino-britannique de 1984. Cinq décennies à conserver le principe "un pays, deux systèmes", censé garantir la semi-démocratie hongkongaise et ses libertés civiles. Un principe encore "plein de vitalité", a vanté Xi Jinping à son arrivée dans l'ancienne colonie britannique ce jeudi 30 juin. L'étouffement des manifestations pro-démocratie en 2019 puis l'instauration de la loi sur la sécurité nationale en 2020 l'ont pourtant prouvé : la cité vit désormais selon "un seul système", celui de Pékin. Asialyst a choisi un exemple de cette trajectoire glaçante : le destin de Claudia Mo. Journaliste à l'AFP puis députée hongkongaise au vibrant combat pro-démocratie. Aujourd'hui, dans le nouveau Hong Kong, elle paie cher ce combat, derrière les barreaux.

Publié 14 Mai 2022

Publié 14 Mai 2022Hong Kong : John Lee élu chef de l'exécutif, les vertus du candidat unique pour Pékin

Ancien chef de la sécurité de Hong Kong connu pour sa dureté contre les manifestants pro-démocratie, John Lee a été élu nouveau chef de l'exécutif. Il était le seul candidat. Une "élection" idéale pour Pékin.

Publié 12 Mai 2022

Publié 12 Mai 2022Documentaire : "Revolution of our Times" ou l’effacement des libertés à Hong Kong

Ce jeudi 12 mai, Monseigneur Joseph Zen, 90 ans, a été libéré sous caution. Depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, l'ancien cardinal aujourd'hui à la retraite est l'une des voix les plus fortes en faveur de la démocratie dans l'ancienne colonie britannique. Cet engagement jamais démenti lui a valu de tomber naturellement sous le coup de la "loi sur la sécurité nationale" imposée par Pékin le 1er juillet 2021. L'arrestation du cardinal avec d'autres figures emblématiques comme la chanteuse et militante LGBT Denise Ho, a marqué un pas de plus vers l'effacement total des libertés dans la cité de 7 millions d'âmes. C'est l'aboutissement d'une profonde crise politique dont l'immense mouvement contre la loi d'extradition en 2019 et pour la démocratie fut l'acmé. C'est l'histoire de cet effacement progressif qu'illustre en 123 minutes le documentaire "Revolution of our Times" de Kiwi Chow, présenté le 28 avril au Forum des Images à Paris.

Publié 12 Février 2022

Publié 12 Février 2022Livres : les mystères de l’Inde à la loupe

Décrypter un pays déroutant qui combine simultanément des caractéristiques de sous-développement et de grande puissance, c’est ce que tentent, avec des fortunes diverses, deux ouvrages qui viennent de paraître : "L'Inde en 100 questions" de Gilles Boquérat (Tallandier) et "L’Inde contre vents et marées" de Claude Blanchemaison (Temporis Éditions).

Publié 12 Décembre 2021

Publié 12 Décembre 2021Sommet de Biden pour la démocratie : ce que traduit la colère de la Chine

Un "sommet pour la démocratie" virtuel de deux jours organisé par le président américain Joe Biden s’est achevé ce vendredi 10 décembre. Taïwan a été invité, pas la Chine. Furieuse, elle a monté une campagne médiatique pour vanter l'efficacité de son propre modèle de démocratie, contrairement à celui des États-Unis qu’elle juge "obsolète".

Publié 07 Décembre 2021

Publié 07 Décembre 2021Liu Bowen : en Chine, "le sacrifice et le courage des journalistes citoyens peuvent rendre la société meilleure"

Ses récits en images des inondations de la capitale du Henan, au centre de la Chine l’été dernier, ont fait le tour des réseaux chinois. À 39 ans, Liu Bowen, est l’un des rares photojournalistes indépendants à vivre de son travail à Pékin. Il confie à Asialyst son envie de raconter le quotidien des chinois en se plaçant du côté des faibles.