Tag : Joe Biden

Publié 25 Mai 2024

Publié 25 Mai 2024Mer de Chine du Sud : les États-Unis, le Japon et les Philippines dans une nouvelle alliance contre Pékin

Tokyo, Washington et Manille forment une nouvelle triangulaire en Asie-Pacifique pour contrer les aspirations expansionnistes de l’empire du Milieu en mer de Chine du Sud et à Taïwan. En renforçant leurs capacités de défense, les échanges économiques et la coopération stratégique, ces trois puissances espèrent refaire de la mer méridionale un lieu de droit.

Publié 04 Mai 2024

Publié 04 Mai 2024L’aide de la Chine à la Russie : le grand sujet d’inquiétude pour l’Occident

Il est désormais patent et avéré pour l’Occident que la Chine fournit à la Russie une aide massive et multiforme d’une ampleur telle qu’elle lui permet de poursuivre sa guerre brutale contre l’Ukraine. Au point que plusieurs pays, États-Unis en tête, envisagent d'infliger à Pékin des sanctions sévères.

Publié 13 Avril 2024

Publié 13 Avril 2024La confrontation sino-américaine en Asie de l’Est s’envenime

Loin de s’apaiser, la confrontation entre la Chine et les États-Unis s’envenime toujours un peu plus. Principale zone de fracture entre les deux superpuissances de la planète : l’Asie de l’Est où les grandes manœuvres ont franchi un pas inédit avec un partenariat renforcé entre Washington, Tokyo, Canberra et Manille qui a déclenché la fureur de Pékin.

Publié 13 Avril 2024

Publié 13 Avril 2024Corées : entre élections au Sud et provocations au Nord, la péninsule dans la fièvre de 2024

Alors que Pyongyang profite toujours plus des soutiens russes et chinois, la Corée du Sud sort des législatives du 10 avril avec un président conservateur "canard boiteux", dans l'attente fiévreuse de la présidentielle américaine de novembre et d'un retour éventuel de Donald Trump à la Maison Blanche.

Publié 16 Mars 2024

Publié 16 Mars 2024La Chine et l’Occident : vers une confrontation dure

Les deux assemblées parlementaires chinoises ont conclu leurs travaux le 11 mars à Pékin sur une note martiale, qui semble bien confirmer le fait que la Chine et l’Occident se dirigent à grands pas vers une confrontation idéologique dure. Son principal danger : qu’elle dégénère en conflit militaire, comme l'estiment nombre d’analystes.

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024L’année du Dragon, celle de tous les dangers pour le monde chinois

Cette année lunaire du Dragon de bois qui vient de commencer en Asie s’annonce-t-elle comme celle de tous les dangers ? Guerre à Taïwan ? Réélection de Donald Trump ? Victoire de Vladimir Poutine ? Dérapage de Xi Jinping ? Ou, au contraire, sera-t-elle celle de la paix dans le détroit de Taïwan, le succès des rationnels à Pékin, la réélection de Joe Biden et la déroute russe ?

Publié 10 Février 2024

Publié 10 Février 2024La mauvaise santé économique de la Chine accroît sa rivalité avec les États-Unis

Sur fond de grave crise économique mais aussi de questionnements politiques en Chine, la rivalité géostratégique sino-américaine ne cesse de croître sur tous les fronts : l’Asie de l’Est, le Moyen-Orient ainsi que la guerre en Ukraine. Au point que nombre d’analystes craignent une fuite en avant à Pékin et estiment un risque de guerre chaude ou froide de plus en plus grand.

Publié 08 Février 2024

Publié 08 Février 2024Macron et Modi : ce que nous dit la visite du président français en Inde

Les 25 et 26 janvier derniers, Emmanuel Macron assistait en Inde à la célébration de la fête nationale, accompagné par le Premier ministre Narendra Modi. Malgré les critiques contre le chef du gouvernement indien pour ses tendances autoritaires et sa répression des libertés publiques, son parti nationaliste hindou, le BJP, profite d'une opposition fragmentée pour s'avancer en favori des élections générales qui se dérouleront cette année en avril et en mai. Dans ce contexte, la visite du président français a marqué un rapprochement supplémentaire entre les deux pays, déjà incarné par un partenariat stratégique depuis 26 ans. Une autre façon de traduire la nouvelle stratégie de l'Inde sur la scène internationale, du non-alignement au multi-alignement.

Publié 19 Janvier 2024

Publié 19 Janvier 2024Taïwan : la victoire pleine d'incertitudes de William Lai

Les menaces et la désinformation du Parti communiste chinois n’y ont rien fait. Le vice-président sortant William Lai Ching-te, poulain de Tsai Ing-wen qui ne pouvait se représenter au terme de ses deux mandats, a été élu le 13 janvier président de Taïwan avec 40,1 % des voix. Mais il ne s’agit pas d’un triomphe. Le Parti démocratique progressiste (DPP) devra en effet composer avec l’opposition au parlement de l’île du fait de législatives qui annoncent des temps compliqués.

Publié 02 Décembre 2023

Publié 02 Décembre 2023À Taïwan, six semaines avant la présidentielle, peu de craintes d'un conflit avec la Chine

Le 13 janvier prochain, les habitants de Taïwan voteront pour élire leur nouveau président. Une échéance capitale pour son avenir face à l’immense Chine communiste dont le chef suprême a maintes fois déclaré son intention de rattacher l’île au continent par la force si besoin. Mais en dépit de ces pressions, une grande sérénité règne dans l’ancienne Formose.

Publié 25 Novembre 2023

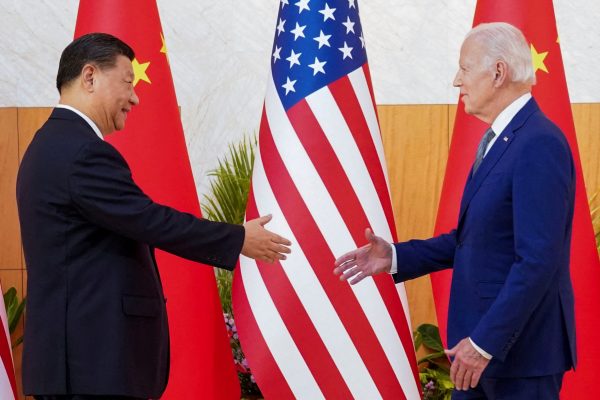

Publié 25 Novembre 2023Économie, Taïwan, superpuissance : l’illusoire détente entre Chine et États-Unis

Le dernier sommet entre Xi Jinping et Joe Biden a donné le signal d’un apaisement entre Pékin et Washington. Mais celui-ci n’est que temporaire. Si le président chinois a été contraint de temporiser, il n’a pas abandonné ses objectifs de puissance, y compris et surtout la conquête de Taïwan, l’une de ses principales obsessions.

Publié 17 Novembre 2023

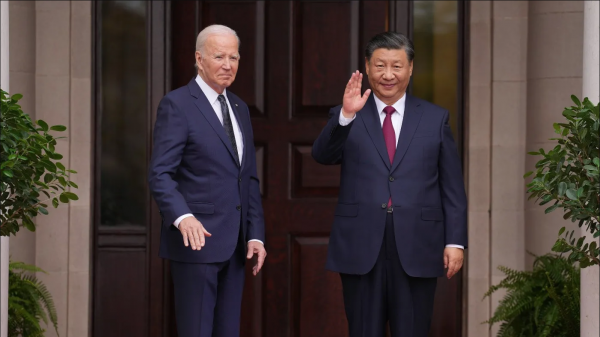

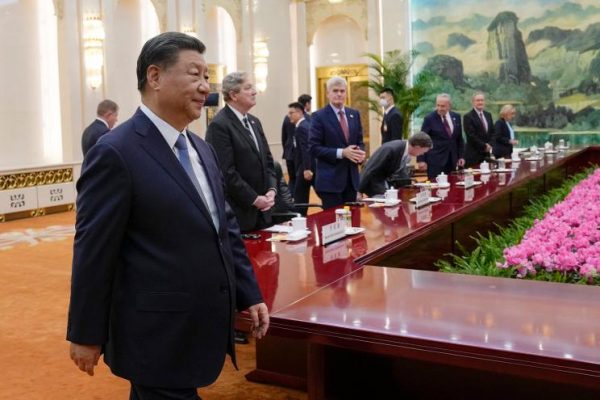

Publié 17 Novembre 2023Lors du sommet Xi-Biden, la Chine se montre accommodante, pour l'instant

Venu à San Francisco pour y rencontrer Joe Biden mercredi 15 novembre en marge de l'APEC, le président chinois Xi Jinping a fait preuve d’une volonté nouvelle de coopérer avec les États-Unis. Le maître du PCC a adopté un ton nouveau qui tranche singulièrement avec l’agressivité et l’intransigeance qui le caractérisait à l’égard de son grand rival américain.

Publié 11 Novembre 2023

Publié 11 Novembre 2023Sommet Xi-Biden : les enjeux de la puissance derrière les préparatifs

Joe Biden et Xi Jinping se rencontreront le 15 novembre à San Francisco pour leur premier sommet en un peu plus d’un an. Un événement d’une portée planétaire que les États-Unis et la Chine devront impérativement l’un et l’autre pouvoir présenter comme un succès, et qu’ils s’emploient à préparer avec le plus grand soin dans ce but.

Publié 04 Novembre 2023

Publié 04 Novembre 2023Les tensions sino-américaines toujours fortes avant le sommet Xi-Biden à San Francisco

Les tensions entre les États-Unis et la Chine demeurent fortes à l’approche d’un sommet à la mi-novembre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping. Pékin et Washington s’efforcent de rebâtir un minimum de confiance mutuelle, mais la tâche s’avère compliquée dans un environnement international plus volatile que jamais.

Publié 27 Octobre 2023

Publié 27 Octobre 2023Moyen-Orient, Taïwan, mers de Chine : Pékin et Washington face à des enjeux déterminants

Tandis que Pékin et Washington préparent un probable sommet entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden en novembre à San Francisco, la Chine et les États-Unis sont plus que jamais confrontés à des choix déterminants pour leur avenir commun, l’un et l’autre se trouvant devant des décisions cruciales face à la poudrière du Moyen-Orient.

Publié 21 Octobre 2023

Publié 21 Octobre 2023Poutine en Chine, Biden en Israël : le temps de tous les dangers

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu mardi 17 octobre à Pékin où il a rencontré son "meilleur ami" chinois Xi Jinping. Le lendemain, Joe Biden effectuait une courte visite en Israël pour apaiser les tensions extrêmes après l'attaque terroriste du Hamas. Une concomitance qui pourrait augurer de l’ouverture d’un troisième front militaire pour les États-Unis. La Chine et la Russie ne manqueraient pas d'en tirer parti.

Publié 13 Octobre 2023

Publié 13 Octobre 2023La guerre entre Israël et le Hamas plonge la Chine en eaux troubles

La Chine s’est pour le moment abstenue de qualifier de "terroristes" les attaques meurtrières du Hamas contre Israël en dépit des pressions occidentales. Mais la guerre totale déclarée par les autorités israéliennes contre cette organisation plonge le régime chinois en eaux troubles avec des choix difficiles dont certains sont de nature à ternir davantage son image.

Publié 14 Septembre 2023

Publié 14 Septembre 2023Des BRICS au G20, l’éternel conflit Chine-Amérique

Dans le sillage du sommet des BRICS, le G20 s’est achevé dimanche 10 septembre à New Delhi avec en filigrane l’éternel conflit qui s’aiguise entre Chine et États-Unis. Les deux superpuissances ont tenté de tirer parti de ces deux événements, avec cependant un léger avantage aux Américains, favorisés par l’absence inexpliquée en Inde du président chinois Xi Jinping.

Publié 07 Septembre 2023

Publié 07 Septembre 2023Chine : la crise économique, prélude d'un hiver politique et social ?

Plongée dans une crise économique profonde et durable, conséquence principalement d’une gouvernance devenue l’otage de l’idéologie, la Chine entre dans une période de repli sur soi. Derrière, pointe le spectre d’un long hiver politique et social. Sans compter le risque d’une fuite en avant sur le front extérieur, qui pourrait se traduire par une crispation militaire plus forte encore autour de Taïwan.

Publié 15 Juillet 2023

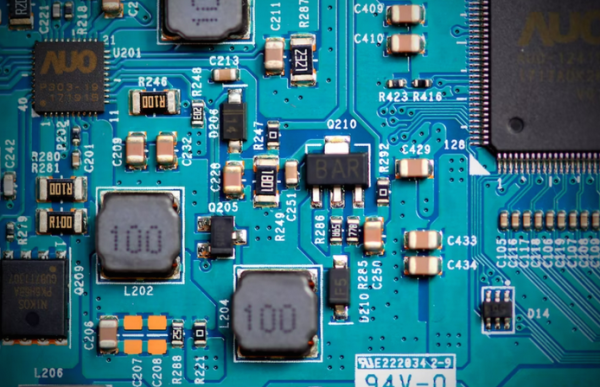

Publié 15 Juillet 2023Chine-Amérique : semi-conducteurs contre terres rares, au cœur de la guerre technologique

Les États-Unis et la Chine se livrent une guerre acharnée dans le domaine clé des hautes technologies. En particulier les semi-conducteur, au cœur de la nouvelle révolution industrielle. L’issue de ce bras-de-fer reste incertain. Il met néanmoins en lumière la volonté américaine de freiner à tout prix l’ascension chinoise qui semblait, jusqu’à il y a peu, irrésistible.

Publié 01 Juillet 2023

Publié 01 Juillet 2023Chine-Russie : les fissures dans la citadelle Poutine, un cauchemar pour Pékin

La tentative d’insurrection d’Evgueni Prigojine, chef de la milice privée russe Wagner, a fait apparaître d’évidentes fissures au sein du pouvoir de Vladimir Poutine. Un cauchemar pour le régime communiste chinois pour qui un effondrement de la Russie serait synonyme de la disparition de son seul grand allié sur la scène internationale face à un Occident solidaire contre lui.

Publié 24 Juin 2023

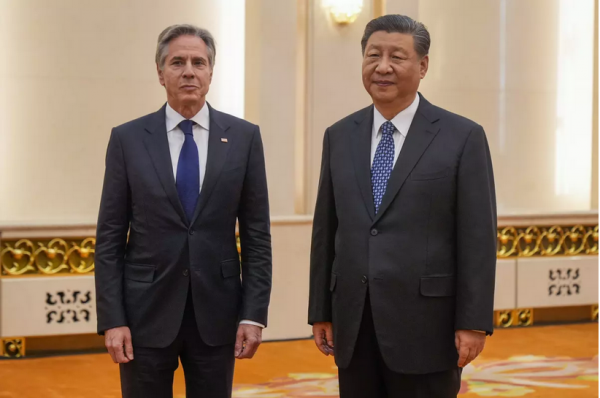

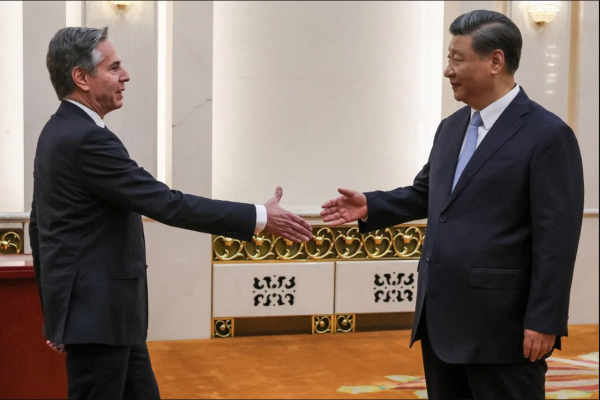

Publié 24 Juin 2023La Chine et les États-Unis reprennent leur dialogue, le fossé reste béant

La visite à Pékin les 18 et 19 juin derniers du secrétaire d’État américain Antony Blinken aura permis aux deux superpuissances de la planète de renouer leur dialogue. Un signe certes encourageant, mais la rivalité sino-américaine demeure intacte et restera sans nul doute - et pour longtemps - la principale ligne de fracture du monde.

Publié 04 Juin 2023

Publié 04 Juin 2023Chine-États-Unis : à quand la nécessaire reprise du dialogue ?

Le président américain Joe Biden s’est récemment dit convaincu d’une prochaine reprise du dialogue au plus haut niveau avec Pékin. Mais elle demeure incertaine et parsemée d’embûches. La Chine continue de se refermer sur le monde extérieur et de faire monter les enchères, brandissant la menace d’une alliance toujours plus étroite avec la Russie en guerre en Ukraine.

Publié 23 Mai 2023

Publié 23 Mai 2023Le G7 souffle le chaud et le froid sur la Chine avec la Russie comme priorité

À Hiroshima, les dirigeants du G7 ont soufflé le chaud et le froid sur la Chine. Pékin a été une fois de plus invité à user de son influence pour convaincre Moscou de mettre fin à une guerre barbare qui s’éternise en Ukraine.

Publié 13 Mai 2023

Publié 13 Mai 2023Alors que la Chine se referme, ses voisins s’organisent

La sécurité a clairement pris en Chine le dessus sur l’économie. En témoigne l’adoption d’une loi sur l’espionnage visant essentiellement les étrangers. Les pays voisins, eux, continuent de s’organiser avec la reprise du dialogue au sommet entre le Japon et la Corée du Sud, un renforcement des liens militaires entre Washington et Séoul, d’une part, et Manille d’autre part.

Publié 04 Mars 2023

Publié 04 Mars 2023Des armes chinoises à Moscou ? Washington face à une nouvelle guerre froide sur deux fronts simultanés

Les États-Unis ont clairement fait savoir à la Chine que des livraisons d’armes à la Russie auraient de "sérieuses conséquences". Une perspective qui viendrait non seulement chambouler en profondeur les cartes géostratégiques planétaires à la fois sur le théâtre européen et celui de l’Asie de l’Est, mais qui constituerait aussi un facteur supplémentaire d’une escalade militaire dangereuse.

Publié 23 Février 2023

Publié 23 Février 2023Chine : jusqu’où ira le rapprochement avec la Russie ?

Le rapprochement entre la Chine et la Russie est désormais une réalité indiscutable. Mais jusqu’où ira cette dynamique ? Cette question lancinante inquiète les dirigeants occidentaux car elle comporte un danger très réel d’une escalade qui pourrait dégénérer en affrontement direct entre le monde autoritaire et le monde occidental.

Publié 18 Février 2023

Publié 18 Février 2023Ballons chinois : le monde découvre l’ampleur de l’espionnage déployé par Pékin

Il a fallu le survol au-dessus du territoire américain d’un ballon stratosphérique chinois pour que le monde réalise avec stupeur l’ampleur de l’espionnage auquel se livre la Chine depuis des années. C'est ainsi que Pékin recueille des informations sensibles, essentiellement militaires, en particulier en Asie de l’Est où se trouvent les principales zones de fractures géostratégiques de la planète.

Publié 09 Février 2023

Publié 09 Février 2023Ballon espion chinois : un fiasco aux dangereuses conséquences ?

L’odyssée désastreuse du ballon espion chinois au-dessus du territoire des États-Unis s’est terminée samedi 4 février par un fiasco complet pour la Chine. Conséquence immédiate : un retour au bras de fer entre Washington et Pékin avec pour risque non négligeable une escalade non maîtrisée entre les deux superpuissances de la planète.

Publié 04 Février 2023

Publié 04 Février 2023Ballon "espion" chinois : le réchauffement raté entre Pékin et Washington

La découverte jeudi 2 février d’un ballon "espion" chinois au-dessus du territoire américain a déclenché une nouvelle crise diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reporté sa visite à Pékin prévue ce dimanche 5 février, la première depuis 2018. L’objectif était d’apaiser les relations volcaniques entre les deux plus grandes puissances économiques du monde. Raté.