Tribune

Nouveau désordre mondial : an I, l’Europe, an II, l’Asie ?

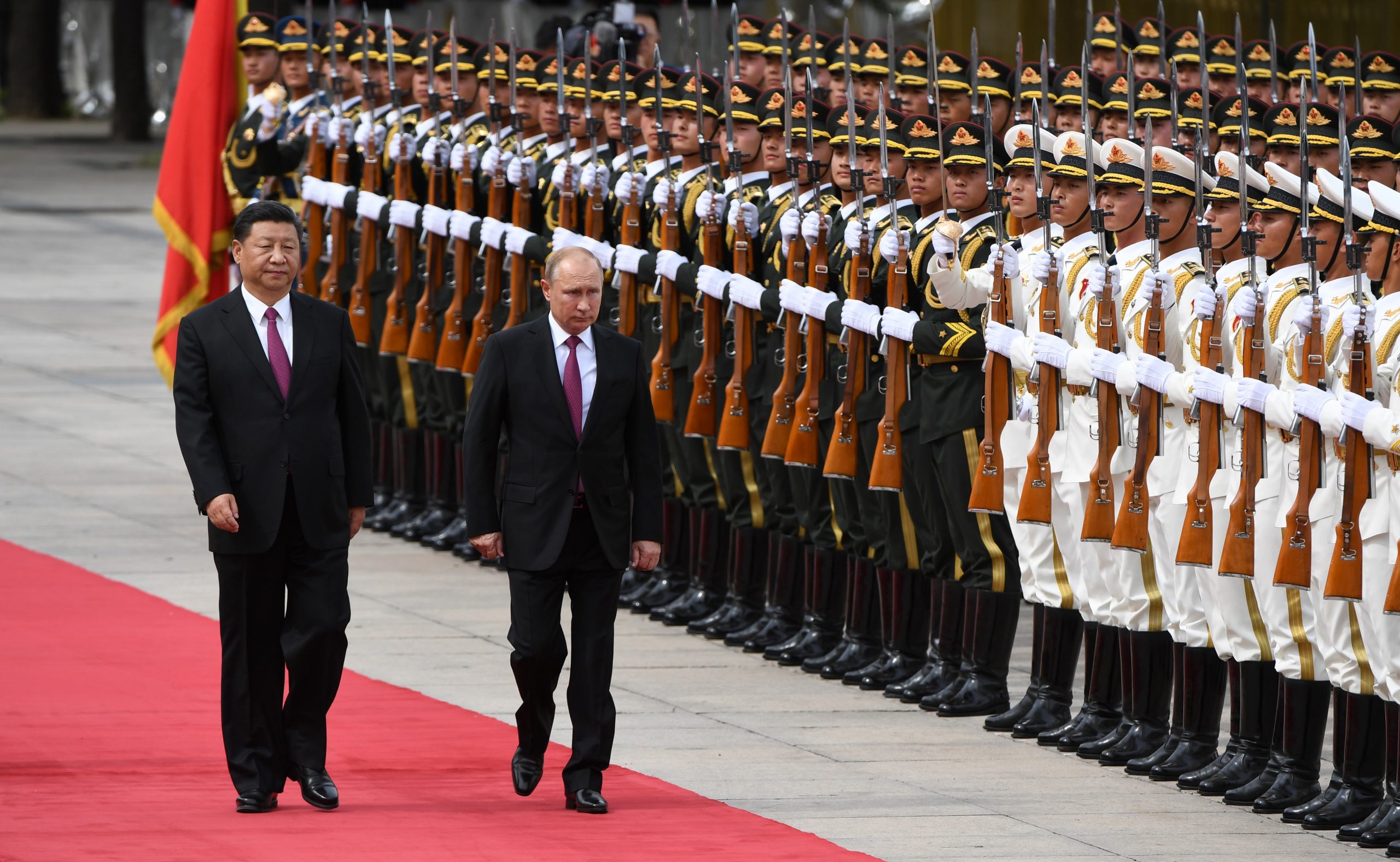

Le président russe Vladimir Poutine avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, le 8 juin 2018. (Source : CNN)

Quelle qu’en soit l’issue, l’invasion russe de l’Ukraine a rendu plus probable n’importe quel autre mouvement militaire dans le monde et particulièrement en Asie. Un tabou est tombé : la paix n’est plus sacrée et l’usage de la force trouve en elle-même sa justification. Le fait que la Chine ait voté un budget militaire dont la croissance sur un an sera supérieure à celle de son PIB semble suggérer que Pékin se prépare.

L’invasion russe en Ukraine, début d’une nouvelle ère pour le monde et l’Asie

Dans une tribune pour Le Monde parue en juillet dernier, j’écrivais : « Pour être sûr que la Troisième Guerre mondiale n’aura pas lieu, il faut voir qu’elle est en train de commencer – et savoir s’y préparer. » Force serait donc de constater que nous n’avons pas su nous y préparer.

Si la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, la guerre de la Russie à l’Ukraine pourrait n’en être que le premier conflit. Outre les points chauds persistants, comme au Yémen, les tensions s’accumulent en différents points du globe : entre l’Algérie et le Maroc, au sein des Balkans entre la Serbie et ses voisins, dans la péninsule coréenne alors qu’un nouveau régime sud-coréen prône la fermeté vis-à-vis de son voisin autoritaire qui continue ses avancées.

Pour autant, comme je le souligne dans une autre tribune du Monde parue le 23 mars 2022, « par Troisième Guerre mondiale, il faut moins comprendre la diffusion à l’ensemble du globe d’une guerre locale que la déstructuration des normes qui définissaient l’ancien ordre global hérité de la Deuxième Guerre mondiale », c’est-à-dire la fin d’une certaine forme de mondialisation. Le patron de BlackRock, un des plus grands fonds d’investissement américain le clamait également : la guerre en Ukraine pourrait marquer la fin de la mondialisation telle qu’on l’a connue. Un monde « démondialisé » où s’opère un découplage technologique, informationnel, énergétique et financier entre régions idéologiquement distinctes avec une nouvelle partition géopolitique dure du monde : d’un côté, les démocraties développées, de l’autre les régimes autoritaires orientaux et asiatique (Iran, Russie, Chine, Pakistan et Corée du Nord). Et entre les deux, les nouveaux non-alignés (pays d’Amérique du Sud, pays arabes, certains pays africains et Inde).

Pour autant, cette démondialisation est-elle simplement une « désoccidentalisation », comme le voudraient les pays du Sud et de l’Est qui hésitent à suivre la voie américaine et européenne de la condamnation du régime poutinien coupable de crimes de guerre évidents ? La guerre en Ukraine semble avoir réveillé l’Europe de son sommeil « géopo-dogmatique » : l’Europe vient d’apprendre que l’Histoire n’est plus quelque chose qui lui est extérieure, quelque chose qu’elle aurait déjà achevée et que d’autres attendraient impatiemment de connaître. Si l’Europe se place hors de l’Histoire, l’Histoire se fera sans elle, contre elle. Plus encore, la grande « leçon », qu’il va être difficile de mettre en œuvre, c’est que toute situation de dépendance technologique et commerciale à un pays qui n’est pas un allié géopolitique équivaut à un suicide stratégique. D’où la question : ce que « l’Occident » apprend de la Russie, devra-t-il l’apprendre de la Chine ?

L’incapacité de gérer le trauma de la perte de l’Empire comme matrice des « faits alternatifs »

Pour Poutine, l’Ukraine comme Nation n’existe pas, donc elle ne doit pas exister. Pour Xi Jiping, Taïwan comme État n’existe pas, donc il ne devra plus exister.

Que les États qui cachent la vérité de leur histoire à leurs propres citoyens puissent servir de tremplin pour la diffusion des fausses nouvelles dans les autres pays est logique. L’ère de la post-vérité est aussi l’ère de la guerre généralisée. Toute personne qui nie la réalité de l’autre finira par l’agresser. Dans ces circonstances, démonter les ressorts de la machine complotiste est faire œuvre de résistance démocratique au niveau autant national qu’international.

Si l’on examine les ressorts du complotisme, on constate un mécanisme sophistiqué récurrent : il s’agit le plus souvent de prendre la conséquence pour la cause. Par exemple, la conséquence de la diffusion de la pandémie de coronavirus depuis 2019 est que les grands laboratoires pharmaceutiques ont pu engranger des gains substantiels dans la vente de vaccins. Cette conséquence devient, dans la théorie du complot, une cause : ce sont ces groupes qui ont produit le virus pour augmenter leurs profits. Le fait de prendre systématiquement la conséquence pour la cause est une dérive fréquente du discours sur la guerre de la Russie à l’Ukraine. L’invasion russe a pour conséquence immédiate de renforcer l’unité de l’OTAN (qui semblait en état de « mort cérébrale », selon Emmanuel Macron), de transformer l’Union européenne en « Europe-puissance » (avec le corolaire militaire de cette transformation). Ensemble de faits qui, par l’inversion de la causalité précitée, deviennent des causes : c’est l’OTAN et l’Europe qui ont « poussé » Poutine à envahir l’Ukraine pour pouvoir se renforcer.

Ainsi, la conséquence de la guerre est la rupture conventionnelle de l’accord de mise en service du pipeline Nord Stream 2 permettant le transit du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne (qui a précipité sa sortie du nucléaire en faisant le pari des relations avec Moscou : selon l’Ostpolitik du chancelier Schröder, maintenant au board de Gazprom). Cette conséquence devient la cause de cette guerre : les Etats-Unis ont « obligé » Poutine à bombarder Kiev pour pouvoir vendre leur gaz de schiste à Berlin. Il s’agit à chaque fois d’exonérer l’agresseur en faisant porter la responsabilité sur l’agressé.

On dira que l’expansion de l’OTAN menaçait la Russie. C’est possible. Mais il faut convenir que si les pays riverains ou proches ont voulu rentrer dans l’OTAN, c’est aussi parce qu’ils se sentaient menacés par un État qui, pleinement démocratique et moins revanchard, aurait fait moins peur à ses voisins. On oublie qu’en 2018, la Russie a installé des missiles pouvant porter des têtes nucléaires à Kaliningrad, à portée immédiate des pays baltes.

On parle beaucoup de la « promesse » de 1991 faite à la Russie de ne pas étendre l’OTAN vers l’Est – qui justifierait maintenant l’agression de la Russie. Il faudrait revenir sur ce mythe fondateur. Car, d’une part, si l’on en croit ce qui disait Gorbatchev lui-même en 2014, qui présidait la rencontre de 1991, l’idée d’une extension de l’OTAN n’était pas à l’ordre du jour : « Le thème de « l’expansion de l’OTAN » n’a jamais été discuté. Il n’a pas été évoqué durant ces années. Je dis cela avec un sens plein de la responsabilité. Pas un seul pays d’Europe de l’Est n’a soulevé cette question, pas même après que le pacte de Varsovie a cessé d’exister en 1991. »

De plus, il ne s’agissait pas à proprement parler d’un accord dont la divulgation publique engagerait ses signataires au regard du droit international. On oublie aussi qu’un accord en bonne et due forme avait été établi entre l’OTAN et la Russie en 1997, lequel stipule : « L’OTAN et la Russie ne se considèrent pas comme des adversaires. Ils partagent l’objectif de surmonter les vestiges de la confrontation et de la compétition précédentes, et de renforcer la confiance mutuelle et la coopération. Le texte présent réaffirme la détermination de l’OTAN et de la Russie à donner une substance concrète à leur engagement commun de bâtir une Europe stable, pacifique et unie, entière et libre, au bénéfice de tous ses peuples. »

On oublie encore qu’en 2002, Vladimir Poutin avait déclaré, au sujet de l’alliance à l’OTAN : « Chaque pays a le droit de choisir sa façon d’assurer sa sécurité. L’OTAN est essentiellement un bloc défensif. Je peux seulement répéter ce que j’ai dit plusieurs fois. L’élargissement de ce bloc doit améliorer la sécurité internationale et la sécurité de ses pays membres. » On ne saurait mieux dire.

Enfin, en termes de droit international, ce qui aurait dû être contraignant, c’est le memorandum de Budapest signé en 1994. Par ce texte, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont engagés à garantir l’intégrité territoriale et la sécurité de la Biélorussie, du Kazakhstan et de l’Ukraine en échange de leur ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, c’est-à-dire de leur dénucléarisation. C’est cet accord qui a été violé par la Russie en 2014 en Ukraine et en 2022 à la fois en Ukraine et en Biélorussie. S’il y a une faute des États-Unis, c’est sans doute celle-là : avoir laissé la Russie annexer les enclaves « russophones » de Donetsk et Lougansk sans chercher à faire respecter le memorandum de Budapest, sur la lancée de leur politique de désengagement rendue évidente par la débâcle du retrait d’Afghanistan. Cette faute pourrait être une bonne chose si elle indiquait que les États-Unis cherchent désormais à définir une politique étrangère dont le support premier (voire exclusif, selon Chomsky) ne soit plus la guerre. Mais, comment maintenir un ordre international favorable sans vouloir plus combattre pour celui-ci ?

Selon l’école réaliste, incarnée notamment par John Mearsheimer, l’extension de l’OTAN devait entraîner l’agression de l’Ukraine. Cette manière de penser suppose que tout pays frontalier avec une grande puissance ne peut que se conduire en vassal inféodé ; elle donne un blanc-seing à toute stratégie de Lebensraum (espace vital) et ne fixe aucune limite à cette extension – si ce n’est les limites pratiques de la projection permise par son arsenal économico-militaire. L’école réaliste oublie que les grandes puissances peuvent aussi se comporter de façon responsable, comme le firent l’Allemagne et la France après 1945. Elle oublie que le droit international devrait aussi entrer en considération. Elle oublie que la seule grande puissance devrait être Gaïa, la Terre. L’idéologie irrédentiste n’est pas le fatum de la Great power politics. C’est le choix d’un gouvernement qui refuse la vérité, qui se ment à lui-même et à son peuple, et qui se complaît dans le révisionnisme historique.

C’est qu’en effet, que ce soit pour la Chine ou pour la Russie, le recours à l’excuse de l’humiliation témoigne d’une fixation historique sur un événement traumatique que le pouvoir en place a choisi délibérément et consciemment d’entretenir dans l’inconscient populaire collectif afin de justifier toutes les guerres de revanche à venir. Bien entendu, Taïwan n’est pas l’Ukraine, Taipei n’a jamais été la capitale de la Chine comme Kiev le fut de la Russie. Ce qui est comparable, ce n’est pas l’Ukraine à Taïwan ou Taïwan à l’Ukraine, mais le discours de la Chine et celui de la Russie.

Les racines théoriques de la crise : l’occidentalisme postcolonial

De notre point de vue, outre les raisons géopolitiques évidentes comme l’accaparement de terres fertiles et riches en matières rares et énergie fossile (la rente économique majeure de la Russie), la cause de la guerre réside dans la volonté de Poutine et son cercle proche de ne pas laisser l’Ukraine devenir la proie du mal, de la débauche et de la veulerie, c’est-à-dire de « l’Occident ».

Dans un article paru le 26 février dans le journal russe Ria Novosti, l’éditorialiste clame, dithyrambique ou presque : « Un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux. L’opération militaire russe en Ukraine a inauguré une nouvelle ère. […] L’Occident dans son ensemble, et plus encore l’Europe en particulier, n’avait pas la force de maintenir l’Ukraine dans sa sphère d’influence, et plus encore de s’approprier l’Ukraine. » C’est « surprenant », cette manière dont les « Empires » entendent systématiquement « sauver » leurs « compatriotes » : en les envahissant. Ce qui apparaît clairement dans ce passage, c’est que la Russie devait sauver l’Ukraine d’un Occident décadent et incapable afin de sauvegarder la pureté ethnoculturelle du joyau de « l’âme Rus » – quitte au passage à en faire un champ de ruines mais qu’importe : « l’esprit », lui, est « sauvé ».

*Ian Buruma and Avishai Margalit, Occidentalism: The West in the eyes of its enemies, London: Penguin, 2005, p. 75.

Pour saisir cela, il faut comprendre cette idéologie de l’occidentalisme qui imprègne les nations néo-impériales contemporaines. L’occidentalisme peut se définir comme l’envers de l’orientalisme. L’orientalisme est un concept créé par Edward Saïd qui constitue la base théorique des études postcoloniales et qui consiste à affirmer que le savoir européen recueilli sur l’Orient à pour présupposé massif une dénigration systématique de l’autre, laquelle a pour fonction de légitimer sa colonisation. L’orientalisme consiste à voir l’Oriental comme soumis à ses émotions irrationnelles et incapable de se gouverner lui-même. L’occidentalisme consiste à voir dans l’Occidental comme un robot froid guidé par une raison mécanicienne, un être sans cœur, sans culture, machine au service de la grande machine du profit : « L’esprit de l’Ouest est souvent dépeint par les Occidentalistes […] comme un esprit sans âme, efficient, comme une calculatrice, mais incapable de faire ce qui est humainement important. L’esprit de l’Ouest est capable d’une grande réussite économique et de développer et promouvoir une technologie avancée, mais il ne peut pas saisir les plus hautes choses de la vie, à cause de son manque de spiritualité et de son incompréhension des souffrances humaines. »*

*Matti Bunzl, « Frantz Boas and the Humboldtian Tradition » in Volksgeist as Method and Ethic, Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, ed. George W. Stocking, Madison: University of Wisconsin Press, 1996, pp. 17-78. **Michael Dusche, « Friedrich Schlegel’s Writings on India: Reimagining Germany as Europe’s True Oriental Self, » in Deploying Orientalism in Culture and History: From Germany to Central and Eastern Europe, eds. James Hodkinson, John Walker, Shaswati Mazumdar et Johannes Feichtinger, Rochester: Camden House, 2013, pp. 31-54.

Comme le disaient Buruma et Margalit encore, un tel occidentalisme trouve sa racine dans la critique romantique allemande des Lumières françaises : « La France, aux yeux des romantiques allemands, représentait la ville agressive et expansionniste, conduite par ses méthodes fausses, rationalistes et citadine. L’Allemagne était la campagne des poètes, des artisans et des artistes. »

C’est là le creuset de la vision ethniciste du monde : « S’opposant aux Lumières françaises […] Herder a mis l’accent sur la contribution individuelle à chaque entité culturelle. »* C’est sans doute Schlegel qui est le premier à donner un tour géopolitique à la base ethno-culturaliste de l’occidentalisme : « Schlegel a nourri un ressentiment contre plusieurs aspects de la modernité : l’urbanisation, l’industrialisation et la commercialisation, et a fini par en vouloir à tout ce qui était français comme l’incarnation de cette modernité. […] Pour Sclegel comme pour d’autres de ses contemporains romantiques allemands, la revendicaiton allemande d’une supériorité culturelle dans la supposée plus grande authenticité de la culture allemande. […] Schlegel a par la suite propagé une alliance de l’Orient et du Nord contre l’Occident, qu’il identifiait à l’ouest et au sud de l’Europe. »**

*Fung 2010, p. 73: « Easternization raised the prospect of an Asian Renaissance (read: Chinese Renaissance). It denoted an historic, messianic movement to save the West from moral deficiencies and crass materialism, providing an anti-dote to the perceived ills of Western society. »

Ce discours occidentaliste négatif qui prend sa source dans l’Allemagne romantique anti-Lumières va nourrir tous les autres à sa suite : ceux russes, japonais ou chinois. Le fond « théorique » est toujours le même : le monde face au déclin inexorable de l’Occident dû à son « matérialisme » crasse ne pourra être sauvé par une culture non occidentale donc supérieure, et « spirituelle ». Ainsi pour Liang Shuming, au début du XXème siècle, seul son orientalisation sauvera le monde de la gangrène morale occidentale*. Le théoricien panslave Nicolas Danilevski affirmait au milieu du XIXème siècle : « La lutte avec l’Occident est le seul moyen salutaire pour la guérison de notre culture russe, comme pour la progression de la sympathie panslave. »

Dans cette veine, Poutine déclarait à la Pravda en 2014 : « Un combat dirigé contre la Russie est mené depuis mille ans. Les jours actuels ne sont pas des exceptions, cette lutte de l’Occident contre la Russie ne cessera jamais. » Michel Eltchaninoff, l’auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine, le dit très bien : « Cette idée d’une identité culturelle et « spirituelle » spécifique, comme le dit Poutine, correspond à ce que les slavophiles appellent la « Voie russe ». Pour les auteurs de ce courant romantique né au début du XIXe siècle, la Russie ne peut pas imiter le développement occidental mais doit proposer un modèle propre. […] Poutine cite des auteurs conservateurs comme Constantin Leontiev (1831-1891). D’après lui, l’Europe occidentale est dans une phase descendante de son existence civilisationnelle. »

Dans cette perspective, l’attachement de l’extrême droite française à la Russie (et à Poutine) est à la fois logique et paradoxal. Il est évident qu’il est tout à fait erroné de qualifier Le Pen ou Zemmour de « nationalistes ». Ce sont en réalité des « civilisationnistes » :ils n’ont aucun attachement à la République mais seulement à une certaine idée, fantasmée, de « l’Occident » ; idée que la France ne pourrait plus, selon eux, incarner parfaitement. Ils ont longtemps pensé que la Russie de Poutine pourrait être le meilleur représentant de par son homogénéité ethnoculturelle (supposée), sa chrétienté profonde, et son herméticité à l’islam. Et ce alors même que Poutine fait la guerre à Kiev contre l’Occident et utilise les troupes du tchétchène islamiste Kadyrov contre l’Ukraine catholique dirigée par un président d’origine juive… À moins que Poutine ne favorise les extrêmes droites en Europe afin de pouvoir mieux ensuite la « dénazifier » à coup de bombes et de mortiers ?

Les noces « postdémocratiques » de l’occidentalisme négatif et du postcolonialisme radical

Le paradoxe géopolitique n’est pas l’apanage d’une seule frange de l’échiquier politique. Un paradoxe similaire apparaît quand la gauche anticapitaliste se fait le chantre de la principale courroie de transmission du capitalisme globalisé, à savoir la Chine. Que ce soit en affirmant, avec Fabien Roussel, qu’il convient d’abandonner Taipei à Pékin puisque Taïwan n’est pas un État indépendant ou bien, avec Jean-Luc Mélenchon, que la Chine est un trop grand pays (encore la fascination pour la grandeur) pour qu’on puisse s’y opposer. Que le Parti compte plus que la Patrie n’est pas chose nouvelle. Mais il y a une raison plus profonde à cette réticence : le postcolonialisme illibéral.

Selon cette version radicale, politisée, des études postcoloniales, l’ensemble des problèmes du monde vient d’une seule et unique cause : le « mâle blanc » responsable du changement climatique, des inégalités sociales capitalistiques et de la colonisation des peuples autochtones. L’hypothèse de travail étant qu’avant 1492, quand l’Europe était encore attardée par rapport à l’Orient, le monde vivait dans la paix et l’harmonie : sans invasion et oppression des autres peuples, sans pratique esclavagiste ni volonté de puissance impériale, sans domination ni exploitation des ressources naturelles. « L’Occident » étant, par essence, masculiniste, écocide, raciste et militariste, le « non-Occident » est nécessairement féministe, écologique, inclusif et pacifique. Dès lors, il suffit de mettre un pays dans le « camp occidental » pour en faire l’agresseur et il suffit qu’un pays se mette de lui-même dans le camp « non occidental » – comme la Russie aujourd’hui, pourtant un pays européen – pour se présenter comme la victime, forcée à se défendre.

Selon ce schéma : la Russie ne fait que se défendre et l’Ukraine est forcément raciste – et tout petit élément le montrant, comme les 2 % obtenus aux élections ukrainiennes par un groupuscule néo-nazi (trois fois moins qu’Aube dorée en Grèce : 7 % aux élections parlementaires de 2015), permet de légitimer le préjugé de départ. Selon cette même logique, la guerre en Ukraine prouve que les Européens sont tous « racistes » parce qu’ils se sentent plus menacés par ce qui se passe en Europe qu’au Yémen*.

Plus encore, le fait même que les États-Unis donnent une aide militaire à l’Ukraine devrait nous pousser à ne considérer les morts ukrainiens qu’avec mépris et dédain : tout ce qui est aidé par l’Oncle Sam fait partie du « camp impérialiste » par contamination. Mais c’est surtout le fait que les États-Unis ont envahi l’Irak qui devrait rendre « hypocrite » toute critique de l’invasion russe. Faut-il rappeler que de nombreuses personnes ont aussi critiqué l’invasion de l’Irak en « Occident », en France notamment ? Faut-il rappeler que le plus grand mouvement anti-guerre au monde a émergé en Occident, pour la défense d’un pays asiatique : lors de la guerre du Vietnam ? Les « Occidentaux » ayant colonisé l’Orient, l’Afrique et l’Asie, toute critique d’un « Occidental » sur les pratiques d’un régime « non occidental » serait nécessairement raciste et hypocrite. Est-ce que cela signifie qu’un « non-Occidental » pourrait critiquer son propre régime ? Non pas : cela signifierait qu’il serait lui-même corrompu et perverti par l’Occident. Tant que l’on pensera ainsi, tous les Vladimir Poutine et Xi Jinping du monde auront les mains libres.

Dans un article récent de la Monthly Review, on peut lire : « La crise en Ukraine n’est que le dernier exemple d’une opportunité d’épingler les méfaits commis par les Américains et leurs partenaires. » Donc, plus de 4 millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts, dont des civils, femmes et enfants, tout cela devient « une opportunité » pour rappeler les méfaits des États-Unis – on suppose que l’auteur attend impatiemment d’autres « opportunités » données par des guerres provoquées par d’autres pays non occidentaux…

Conséquences géopolitiques pour l’Asie : quelques pistes après un mois de combats

Après un mois de combats, la guerre a déjà entraîné des bouleversements majeurs : l’Europe a armé un pays en guerre, l’Allemagne a augmenté son budget militaire de façon considérable et la Suisse a remisé une partie de sa neutralité.

En Asie, des changements profonds sont à l’œuvre : l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que le Japon devait accepter la bombe nucléaire américaine sur son sol et les Sud-Coréens, un des pays où le nucléaire civil est le plus développé dans la région, s’interrogent.

Le premier grand perdant en Asie de cette guerre semble être l’Inde. Ce qui est d’ailleurs en soi le premier élément renforçant à moyen terme Pékin. New Delhi perd d’abord parce que son principal allié depuis 40 ans est devenu un paria mondial : la moitié de l’équipement militaire indien vient de Russie et sans renouvellement constant, les appareils militaires deviennent rapidement obsolète. L’Inde perd ensuite parce que son refus de condamner la Russie en conséquence de sa dépendance stratégique à Moscou la place dans une situation inconfortable au sein du Quad, alors que déjà l’AUKUS (union anglophone Australie, Royaume-Uni et États-Unis pour l’acquisition de sous-marins militaires à propulsion nucléaire) avait introduit un premier clivage au sein du forum de sécurité « compact », réunissant Inde, Australie, Japon et États-Unis. L’Inde perd enfin parce qu’elle est restée prisonnière de son logiciel idéologique postcolonial : New Delhi répète encore que seule la Russie l’a aidé contre le Pakistan, en 1971 – comme si les rapports de force mondiaux étaient les mêmes.

Cette fixation russe montre aux alliés que le rapport de l’Inde au Quad est purement opportuniste : aider le pays dans sa lutte contre la Chine, première alliée du Pakistan. Or, le but du Quad n’est pas de défendre que l’Inde mais aussi les règles du droit international, bafouées par la Russie. Le fait que le Premier ministre du Pakistan se soit rendu à Moscou au moment du déclenchement de la guerre et que Poutine et Imran Khan aient affiché leur entente n’a rien changé pour New Dehli. Aux yeux du gouvernement Modi, cultivant d’ailleurs l’essentialisme hindou comme forme culturaliste du postcolonial, les amis de mes ennemis sont donc encore – pour l’instant – mes amis. Enfin que le ministre chinois des affaires étrangères se soit rendu à New Delhi après avoir dit au Pakistan que le Cachemire devait avoir son indépendance montre que Pékin ne veut traiter avec l’Inde qu’en la plaçant sur la défensive et consciente de son avantage stratégique du moment.

Pour la Chine, la situation est plus complexe mais semble globalement positive, du moins tant que la Russie ne s’effondre pas totalement. Si l’on suppose que Pékin a pour but de subvertir l’ordre mondial libéral de l’intérieur afin de lui substituer un nouvel ordre mondial sino-centré (Tianxia), la guerre en Ukraine est à double tranchant. La Chine est favorable à une désoccidentalisation mais pas forcément à une démondialisation. A moyen terme, l’affaiblissement durable de la Russie pourrait entraîner sa dépendance économique accrue à la Chine, voire sa vassalisation géopolitique. Avec l’affaiblissement de Moscou, c’est le cœur de l’Asie centrale qui pourrait passer sous influence chinoise. Par contre, ce que la Chine gagne d’influence en Asie, elle pourrait le perdre en Europe du fait de « Nouvelles Routes de la Soie » coupées en Ukraine et du fait d’une position de soutien indirect à la Russie qui viendra s’ajouter aux causes de friction avec les États-Unis.

La question est alors de savoir si la Chine cherchera à maintenir un certain équilibre géopolitique pour des raisons économiques ou bien si se sentant assez forte et confiante en son moteur interne de développement, elle devrait elle-même aller au-devant de sanctions qui ne manqueront pas pour « sanctionner » sa prise de Formose. Tout dépendra bien sûr de l’issue finale de la guerre.

On a beaucoup insisté sur le fait que les cas étaient dissimilaires, selon différentes perspectives. En Chine, on affirme que les cas de l’Ukraine et de Taïwan sont différents non pas car la probabilité d’une invasion serait plus faible mais parce que Taïwan appartiendrait « déjà » à la Chine. Dès lors, Pékin décrira sans doute une telle « opération spéciale » comme n’étant même pas militaire mais policière. Ce sera tout au plus une opération de maintien de l’ordre dans une province interne. Rhétorique orwellienne oblige, la Chine pourra donc très bien envahir militairement Taïwan en maintenant que « seul l’Occident », seuls les Etats-Unis font la guerre hors de leurs frontières. Il suffit à Pékin d’étendre sa frontière sur les cartes pour présenter une guerre en simple « opération de maintenance » : la vérité est la variable d’ajustement majeure des régimes autoritaires.

À Taïwan, on affirme que les cas sont différents pour différentes raisons. D’abord parce que le pays est bien plus difficilement accessible (pas de continuité territoriale permettant de faire traverser la frontière à des tanks, nécessité d’une force amphibie demandant une coordination beaucoup plus précise entre les différentes armées). Ensuite, du fait de l’importance de Taïwan dans l’économie mondiale et notamment son statut de producteur numéro un de semi-conducteurs de dernière génération (l’entreprise TSMC représente à elle seule 50 % du marché et 90 % pour les puces de moins de 10 nm). Enfin, parce que le Taiwan Relations Act de 1979 protège Taïwan d’une agression chinoise à travers l’engagement américain à maintenir la capacité d’autodéfense de Taipei.

En réalité, le changement de la politique étrangère américaine depuis le fiasco irakien des soi-disant « armes de destruction massive » peut être une source légitime d’inquiétude : du refus d’Obama d’intervenir en Syrie malgré l’emploi de l’arme chimique qui était sa « ligne rouge », au « retrait » précipité d’Afghanistan en passant par l’absence de réaction aux menées russes en Géorgie, en Crimée et dans le Donbass, on ne peut que constater une réticence à intervenir. Il est vrai que la volonté de Washington de minimiser son implication en Ukraine pourrait aussi venir de sa volonté de garder son armée disponible en cas de conflit dans le Pacifique. Quant à la protection que donne le détroit de Taïwan, elle est relative si l’on considère que certaines parties de l’archipel formosan sont très proches de la Chine et difficilement défendables : Kinmen est à 10 kilomètres des côtes chinoises de Xiamen mais à 187 kilomètres de Taipei ; Matsu est à 19 kilomètres de la Chine mais à 190 kilomètres de Keelung (Taïwan). En outre, l’armée amphibie n’interviendra que si des jours de bombardements intenses n’ont pas fait fléchir le pouvoir en place.

On pourrait penser que la résistance ukrainienne et la « solidarité occidentale » conduiront Pékin à remiser ses visées « irrédentistes ». Il semble plus probable que Pékin aura tiré d’autres enseignements : la Russie, encore une fois, s’y est mal prise – et il faudra faire mieux. Ce que la guerre en Ukraine semble montrer, pour l’instant, c’est la validité des thèses de Clausewitz : perte rapide d’énergie de l’attaque, avantage à la défense, importance du moral des troupes et de la nation. La Chine pourrait utiliser une partie du « manuel » russe en commençant par les îles de Kinmen et Matsu « ibérées » des « terroristes indépendantistes » afin de tester la résolution militaire du pouvoir central à Taipei. Pékin calculant que, comme pour le Donbass, la communauté internationale se contentera de condamner et d’appeler à l’apaisement. Ensuite, si jamais la guerre devait éclater entre les deux pouvoir centraux, l’exemple russe montre qu’il sera nécessaire de frapper les centres de défense aérienne et anti-missile le plus radicalement possible : faire le plus grand nombre de pertes au départ permet d’éviter une invasion coûteuse et de forcer la reddition. La principale difficulté ici sera « rhétorique » : comment faire des centaines de milliers de morts parmi ceux qu’on n’a cessé de présenter à son peuple comme des « compatriotes » ?

Le principal enseignement pour Pékin semble être le suivant : la guerre sera difficilement gagnée quel que soit l’avantage militaire si le leadership ne cède pas ou n’est pas mis rapidement hors d’état de nuire. Pendant longtemps, on a pensé qu’un dirigeant taïwanais prochinois serait plus à même d’atténuer les tensions et d’éviter les guerres. Il semblerait que, au contraire, l’élection d’un dirigeant fortement prochinois pourrait être la condition requise pour que Pékin lance une attaque militaire. En effet, un dirigeant prochinois sera plus facilement enclin à capituler pour « sauver le pays de la guerre ». Pour la Chine, la guerre se prépare donc au niveau interne par le soutien de dirigeants politiques taïwanais plus favorables à ses vues et en instillant un sentiment de défaitisme, une ambiance de « pacifisme » et d’entente « culturelle » à Formose.

Une chose semble certaine : quelle que soit son issue, l’invasion par la Russie de Poutine de l’Ukraine a rendu plus probable n’importe quel autre mouvement militaire dans le monde et particulièrement en Asie : un tabou est tombé ; la paix n’est plus sacrée ; l’usage de la force trouve en elle-même sa justification. Le fait que la Chine ait voté un budget militaire dont la croissance sur un an sera supérieure à celle de son PIB semble suggérer que Pékin se prépare.

Le « siècle asiatique » claironné par les analystes ne sera pas forcément meilleur que le « siècle européen » (XIXème) ou le « siècle américain » (XXème). La « justice » ne peut consister simplement à opérer un changement dans le centre du pouvoir. Or telle serait la « bonne nouvelle » de la nouvelle donne géopolitique, version postcoloniale : l’oncle Sam n’est plus le principal bourreau impérialiste des peuples libres ; d’autres se pressent pour prendre la relève, en promettant de pacifier et reciviliser un monde corrompu par la « décadence occidentale ». En réalité, la mauvaise nouvelle est que tant que les États néo-impérialistes n’auront pas fait autant de mal que les anciennes puissances occidentales (à supposer que ce n’est déjà pas le cas – si l’on considère les 10 ans de guerre de la Russie en Afghanistan, 2 millions de morts, ou la répression chinoise au Xinjiang), ils seront encore et toujours absous par certains de tous leurs crimes en cours et à venir.

Par Jean-Yves Heurtebise

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don