Economie

Publié 18 Décembre 2021

Publié 18 Décembre 2021La Chine prise en étau entre une économie en panne et une démographie en berne

La Chine se retrouve aujourd’hui prise en tenaille. D'un côté, son économie donne des signes inquiétants de faiblesse. De l'autre, sa démographie est clairement en berne. Deux indicateurs qui ne présagent rien de bon pour le développement à venir du pays et, par conséquent, son influence dans le monde.

Publié 15 Décembre 2021

Publié 15 Décembre 2021Vingt ans après son entrée à l’OMC, la Chine a trahi bien des promesses

La Chine a fêté le 11 décembre le 20ème anniversaire de son entrée dans l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Mais vingt ans plus tard, les espoirs de libéralisation de ce pays ont cédé la place à une grande désillusion : force est de constater que le régime chinois n’a pas tenu la plupart de ses promesses et, loin de s’ouvrir, est en train de se replier sur lui-même.

Publié 04 Décembre 2021

Publié 04 Décembre 2021Le "portail mondial" de l'Europe peut-il faire le poids contre les "Nouvelles routes de la soie" ?

Peut-il vraiment concurrencer le projet pharaonique de la Chine ? Ce mercredi 1er décembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé un programme doté de 300 milliards d’euros visant à contrer les "Nouvelles routes de la soie" lancées par Xi Jinping en 2013. L'UE veut mobiliser cet argent pour financer des infrastructures physiques permettant de renforcer les réseaux numériques, de transport et d’énergie, pour l'essentiel.

Publié 20 Octobre 2021

Publié 20 Octobre 2021Avec sa croissance en berne, la Chine restera-t-elle le moteur de l’économie mondiale ?

Mauvaise nouvelle à Pékin : la croissance du PIB chinois a chuté à 4,9 % au troisième trimestre 2021, bien en-dessous des attentes des experts et la plus mauvaise performance depuis des années. Un chiffre qui sonne l’alarme sur les risques de stagflation et qui pourrait bien remettre en question le postulat selon lequel la Chine est la locomotive de la croissance économique mondiale.

Publié 12 Octobre 2021

Publié 12 Octobre 2021Chine : derrière la débâcle d’Evergrande, la stratégie politique de Xi Jinping

Evergrande s'effondre et rien n'indique que le géant chinois de l'immobilier sera sauvé. comment le Parti-État va-t-il gérer les conséquences de cet effondrement ? En Occident, les médias grand public, les analystes financiers et les "experts politiques" fantasment rien qu’à penser aux dommages que cette faillite du groupe pourrait causer au Parti, dénonce Alex Payette dans cette analyse. Certains vont jusqu’à parler d'un "moment Lehman Brothers en Chine". C'est méconnaître la crise financière de 2008. En réalité, la chute d'Evergrande aura plutôt un impact limité et assez contenu par le Parti. Quant à "l'effet de contagion" qui menacerait tout le secteur de l'immobilier, il est surtout politique. Car il y a toutes les raisons de penser que cette crise immobilière s'explique en grande partie par les luttes de pouvoir au sommet du Parti en vue du Congrès de 2022.

Publié 12 Octobre 2021

Publié 12 Octobre 2021"Prospérité commune" en Chine : à quand une réforme fiscale pour lutter contre les inégalités ?

Un an avant le XXe congrès du Parti qui doit célébrer la reconduction de Xi Jinping à la tête du pays pour cinq ans de plus, la dimension politique et morale de la campagne de "prospérité commune" est évidente. Mais l’ampleur réelle de la redistribution des richesses qu’implique ce nouveau slogan n’est pas du tout claire. Les inégalités en Chine sont énormes et continuent de progresser. Le pays est pour les riches un paradis fiscal presque comparable à Singapour et aucune réforme fiscale d’ampleur n’a été confirmée. Cette nouvelle campagne est fortement teintée de conservatisme moral, de collectivisation indirecte et de reprise en main par le Parti-État.

Publié 06 Octobre 2021

Publié 06 Octobre 2021Crise immobilière en Chine : après Evergrande, la contagion s'étend

La vague n’en est peut-être qu’à ses débuts. Tandis que le numéro deux de l’immobilier chinois Evergrande est maintenant au bord du gouffre, ce que les autorités chinoises redoutaient est en train de se produire : d’autres promoteurs sont à leur tour contaminés.

Publié 29 Septembre 2021

Publié 29 Septembre 2021Chine : comment la grave pénurie d’électricité menace l’économie

Plusieurs grandes villes chinoises souffrent depuis des semaines d’une grave pénurie en électricité. Si bien qu'une menace préoccupante plane sur la croissance économique du pays déjà mise à mal ces derniers mois.

Publié 29 Septembre 2021

Publié 29 Septembre 2021Podcast : "Asie-Pacifique : quelle dynamique régionale après la pandémie ?"

Le jeudi 23 septembre à 18h30, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une conférence dans l'auditorium de l'Inalco pour mieux comprendre où en est l'intégration régionale en Asie-Pacifique sur fond de pandémie et de rivalité sino-américaine. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 25 Septembre 2021

Publié 25 Septembre 2021Chute d'Evergrande en Chine : la fin de l'argent facile

La probable mise en faillite spectaculaire du géant chinois de l’immobilier Evergrande a ruiné les économies de milliers de petits épargnants. Mais elle signe en même temps la fin de l’argent facile en Chine. Un signe aussi de la fin probable d’une ère de prospérité.

Publié 24 Septembre 2021

Publié 24 Septembre 2021Chine : pourquoi Xi Jinping vise-t-il le secteur des technologies et pas la finance ?

En pleine campagne de rectification politique voulue par Xi Jinping, le Parti a encouragé les régulateurs chinois à ouvrir une enquête titanesque contre les champions nationaux des technologies. Que tente d'accomplir Pékin ? Ce secteur représente-t-il le plus de risques pour le Parti-État ? Il est permis d’en douter. L'endettement des banques et des entreprises de la finance est bien plus dangereux pour l'économie de la Chine.

Publié 22 Septembre 2021

Publié 22 Septembre 2021Résilients face au Covid-19, les migrants asiatiques contribuent peu à l'intégration régionale en Asie

La pandémie de Covid-19 a eu un impact à la fois violent et de courte durée sur le sort des migrants asiatiques. Non seulement leurs transferts financiers vers les pays d’origine n’ont pas diminué, mais ils ont même légèrement progressé en 2020. Pour autant, les mouvements de main-d’œuvre intra-asiatiques restent limités et ne jouent pas du tout le même rôle qu’en Europe pour accompagner l’intégration régionale. Ce sont principalement les besoins des pays du Moyen-Orient et des Occidentaux qui déterminent la dynamique des migrations asiatiques.

Publié 20 Septembre 2021

Publié 20 Septembre 2021En Asie, la finance est la "nouvelle frontière" de l'intégration régionale

Le secteur financier était traditionnellement le talon d’Achille de l’intégration régionale en Asie. Le dollar domine toujours les transactions commerciales, les placements financiers intra-asiatiques restent minoritaires et la fermeture du compte de capital chinois limite les possibilités d’investissements financiers vers la Chine ou à partir de la Chine. Mais les choses sont en train de changer, sous l’impact de la pandémie et des tensions sino-américaines. Après cinq ans de stagnation, l’internationalisation du yuan a repris des couleurs en 2020, et le gouvernement chinois a adopté une série de mesures pour ouvrir la Chine aux investissements financiers internationaux. Le yuan digital pourrait par ailleurs devenir un nouvel outil d’intégration financière pour la région.

Publié 17 Septembre 2021

Publié 17 Septembre 2021Avec le Covid-19, l'Asie accueille désormais plus de la moitié des investissements mondiaux

Les investissements internationaux ont connu une chute brutale de près de 35 % en 2020 dans le monde. Sauf en Asie, qui en accueille désormais plus de la moitié. Elle est aussi devenue la première région exportatrice d’investissements mondiaux sous l’impulsion de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Singapour. Cette dynamique se poursuit en 2021. Les investissements intra-asiatiques n'y sont pas majoritaires, mais ils prennent une place importante.

Publié 08 Septembre 2021

Publié 08 Septembre 2021L’Asie dans les échanges mondiaux : l’ère des grandes mutations

La crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020 ont provoqué une transformation des rapports commerciaux entre l’Asie et le monde. Au cours de la dernière décennie, le modèle de développement par les exportations s’est essoufflé, les demandes intérieures ont pris le relai. Mais la pandémie de Covid-19 a relancé la machine exportatrice asiatique. L’Asie réduit par ailleurs sa dépendance à l’égard des pays occidentaux en développant sa régionalisation, avec des profils nationaux qui restent marqués par d’importantes différences. Elle est la seule région du monde dont l’intégration se poursuit avec le soutien des gouvernements et des opinions publiques.

Publié 31 Août 2021

Publié 31 Août 2021Conférence le 23 septembre - "Asie-Pacifique : quelle dynamique régionale après la pandémie ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le jeudi 23 septembre à 18h30 une conférence dans l'auditorium de l'Inalco à Paris pour mieux comprendre où en est l'intégration régionale en Asie-Pacifique sur fond de pandémie et de rivalité sino-américaine. Le débat sera aussi diffusé en direct sur Zoom.

Publié 23 Juillet 2021

Publié 23 Juillet 2021Bitcoin : la longue marche des mineurs chinois

La Chine coupe le courant à plus d’un million d’ordinateurs spécialisés dans le minage de bitcoin. C’est le branle-bas de combat dans toute une industrie qui cherche à survivre à cette nouvelle donne.

Publié 07 Juillet 2021

Publié 07 Juillet 2021Chine : après Alibaba, pourquoi le Parti s'attaque-t-il à Didi, le géant du VTC ?

Bis repetita ! Après Ant Financial, le bras droit d'Alibaba, c'est au tour de Didi Chuxing, le géant chinois du VTC, d'être victime de la colère du Parti communiste. Seulement un jour après son entrée à la bourse de New York, les autorités financières de Pékin ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour violation des règles du cyberespace. Faut-il y voir un épisode de plus dans la lutte de l'État contre les firmes monopolistique de l'économie numérique ? Ou bien une nouvelle offensive de Xi Jinping contre le réseau de son ennemi absolu, l'ancien président Jiang Zemin ?

Publié 05 Juillet 2021

Publié 05 Juillet 2021Malgré les intimidations de Pékin, Taïwan et les États-Unis négocient un accord commercial

Taipei et Washington ont entamé des négociations en vue de la signature d’un vaste accord qui portera sur le commerce, les investissements et les hautes technologies. Une première qui consacre une étape de plus dans le rapprochement enregistré ces derniers mois entre les Etats-Unis et l’ancienne Formose.

Publié 29 Juin 2021

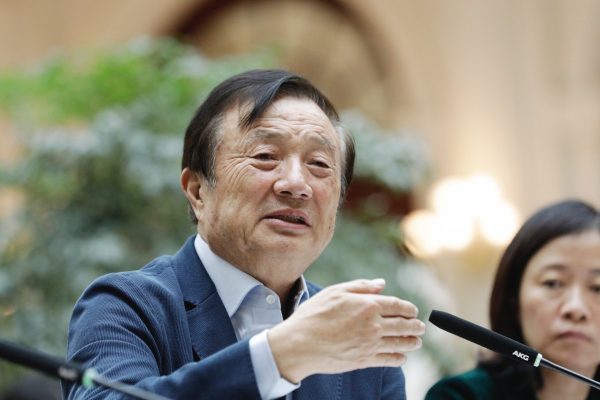

Publié 29 Juin 2021"Nous ne pouvons pas rester fermés" : l'angoisse du fondateur de Huawei, paria en Occident

Une petite phrase prononcée par le fondateur du géant chinois des télécoms, Ren Zhengfei, a révélé à quel point Huawei se trouve aujourd’hui en grande difficulté. L'entreprise obligée, a-t-il déclaré, est obligée "d’apprendre des États-Unis" qui l’ont pourtant clouée au pilori et contrainte d’abandonner toute idée d’installer des réseaux de la 5G dans de très nombreux pays.

Publié 02 Juin 2021

Publié 02 Juin 2021La Chine et les États-Unis renouent le dialogue commercial

Ce mercredi 2 juin, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et le vice-Premier ministre chinois Liu He se sont entretenus par visioconférence. C'est la deuxième conférence virtuelle en une semaine de responsables économiques et commerciaux depuis l'arrivée à la Maison Blanche du président Joe Biden le 21 janvier dernier.

Publié 20 Mai 2021

Publié 20 Mai 2021Séquençage génétique : le nouveau champ de bataille sino-américain

Développé à partir des années 1970, le séquençage génétique est aujourd’hui sous les projecteurs médiatiques avec la crise du Covid-19. Derrière ces technologies de pointe se cache un marché mondial largement dominé par les États-Unis, mais où la Chine entend bien prendre sa place.

Publié 15 Mai 2021

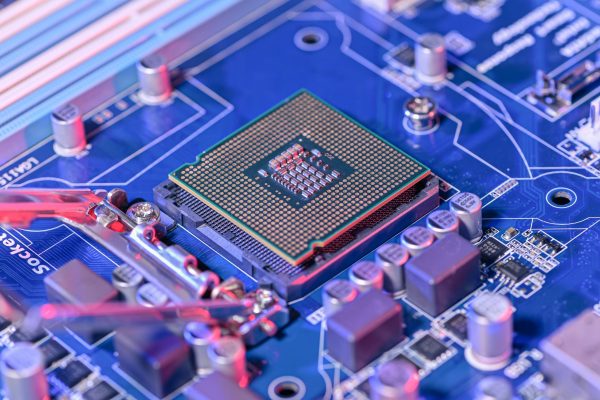

Publié 15 Mai 2021Semi-conducteurs : la course à la suprématie mondiale entre Chine et États-Unis

Plus petites qu'un timbre postal, plus fines qu'un cheveu et intégrant des centaines de millions de transistors, les puces électroniques sont dans vos smartphones, vos voitures ou dans les serveurs qui hébergent vos photos de vacances. Cette industrie dite du "semi-conducteur" est devenue un terrain d'affrontement capital entre la Chine et les États-Unis.

-1-600x286.jpg) Publié 07 Mai 2021

Publié 07 Mai 2021Tourisme chinois : une "Golden Week" débordante, mais sans doute pas de voyage en Europe avant 2023

Les images sont vertigineuses : des foules compactes et sans fin qui se pressent dans les principaux sites touristiques. Durant sa "semaine en or" de vacances du 1er mai, la Chine a fait figure de monde parallèle. À l'évidence, une grande partie des Chinois qui en ont les moyens brûlent de s'évader d'une vie contrainte par les restrictions sanitaires. L'Europe du tourisme, parmi d'autres, attend avec impatience leur retour, à Paris ou à Rome. Mais la Chine osera-t-elle rouvrir pleinement ses frontières avant 2023 ? Rien n'est moins sûr.

Publié 17 Avril 2021

Publié 17 Avril 2021La Chine peut-elle vraiment se passer du dollar ?

Le mot est faible. La Chine ne se sent pas à l'aise avec le "Quoi qu'il en coûte" en Occident pour juguler la crise économique issue de la pandémie. Échaudée par une dette locale titanesque générée par des crédits souvent transformés en créances douteuses, elle n'a pas voulu s'endetter encore. En outre, la crise donne une ampleur nouvelle à Pékin à des envies de rompre définitivement avec le dollar. Un accélérateur du découplage avec les États-Unis ? Pas si simple.

Publié 10 Avril 2021

Publié 10 Avril 2021Livre : "Pandémie, le basculement du monde" d'Hubert Testard ou l'accélération des déséquilibres avec l'Asie

Retour au monde d'avant après la vaccination ? Pas vraiment, si l'on suit la démonstration solidement argumentée d'Hubert Testard dans son livre paru le 18 mars dernier aux éditions de l'Aube. La crise sanitaire a provoqué une série de chocs à plusieurs niveaux, numérique, commercial, financier, social ou climatique. Il nous faudra vivre avec pendant au moins une décennie. Des tendances préexistantes ont été accélérées, mais pas seulement. La mondialisation est en train de se transformer. Le basculement du monde la fait pencher davantage encore vers l'Asie, plus efficace pour sortir de la pandémie. Pragmatique, l'ouvrage appelle à ne pas tomber dans la confrontation systématique entre l'Occident et la Chine. Pour le bien du climat et de la solidarité mondiale en matière de santé. Entretien.

Publié 05 Avril 2021

Publié 05 Avril 2021Total en Birmanie : le tabou ébranlé

Depuis le putsch des généraux birmans le 1er février dernier, aucun responsable politique français, aucun élu n'a prononcé le mot tabou : Total. Pourtant, le groupe pétrolier est la perfusion indispensable à la survie financière de la junte birmane. L'omerta française a été rompue ce dimanche 4 avril par Patrick Pouyanné, le PDG de Total.

Publié 16 Février 2021

Publié 16 Février 2021Chine-États-Unis : la guerre des semi-conducteurs ne fait que commencer

C'est l'un des secteurs clés des hautes technologies du futur. Petite puce de silicium qui constitue le cœur des ordinateurs, tablettes ou les smartphones, le semi-conducteur est aussi un composant essentiel des systèmes électroniques embarqués dans les voitures, les avions, les réseaux de télécommunications et les centrales nucléaires, pour ne citer qu'eux. Dans ce domaine, la rivalité entre la Chine et les États-Unis est extrême.

Publié 11 Février 2021

Publié 11 Février 2021Chine : "l'affaire Jack Ma" et la nouvelle campagne anti-monopole

Si le fondateur d'Alibaba a fini pas reparaître en public le 20 janvier, ses ennuis ne font que commencer. Car le même jour, la Banque centrale de Chine rendait public les bases de sa lutte contre les monopoles dans le paiement en ligne à des tiers, qui devraient s'appliquer à l'avenir à tous les secteurs de l'économie. En attendant, les deux cibles actuelles de cette campagne s'appellent Alibaba et Tencent.

Publié 16 Janvier 2021

Publié 16 Janvier 2021La Chine en 2021 : forte croissance ou sabordage politique?

Cela ne fait pas débat parmi les experts : l'économie chinoise a terminé l'année 2020 sur une note positive. Mais que lui réserve 2021 ? De nombreuses opportunités, assurément. Seulement, le Parti saura-t-il en tirer profit ? Saura-t-il éviter de se saborder ?