Tag : Aung san Suu Kyi

Publié 14 Février 2024

Publié 14 Février 2024Birmanie : "Jamais l'armée n'a été aussi faible et l’union entre groupes ethniques aussi forte"

Trois ans après le coup d'État de la junte, le rapport de forces a fortement évolué en Birmanie. Depuis octobre dernier une alliance de groupes ethniques armées et du gouvernement d'unité nationale (NUG) a pris un nombre de territoires et de villes conséquent à l'armée des putschistes. Une contre-offensive nommée "l'opération 1027". La junte paraît fragilisée et incapable de regagner le terrain perdu. Son renversement est-il désormais envisageable au profit d'une démocratie fédérale et multiethnique ? Le 6 juillet, Asialyst s'était entretenu avec Nan Su Mon Aung, représentante en France du NUG. Nous faisons un nouveau point sur la situation avec elle.

Publié 21 Mai 2023

Publié 21 Mai 2023Conférence Asialyst le 31 mai : "Thaïlande, Cambodge, Birmanie : la démocratie éternellement bâillonnée ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le mercredi 31 mai à 19h une conférence pour comprendre comment la démocratie est entravée en Asie du Sud-Est en pleine période électorale en Thaïlande et au Cambodge ou sur fonds d'élections toujours repoussées en Birmanie. Inscription gratuite mais obligatoire, en présentiel ou à distance.

Publié 31 Janvier 2023

Publié 31 Janvier 2023Birmanie : pour les deux ans du putsch, l'état d'urgence prolongé, les élections repoussées

L'aveu de faiblesse est criant. Deux ans après le putsch des militaires qui mit fin à une "parenthèse démocratique" de dix ans et au gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, la junte menée par Min Aung Hlaing a décidé ce mercredi 1er février de prolonger de six mois l'état d'urgence. Le généralissime a bien dû le reconnaître : "L'État de la nation n'est pas encore revenu à la normale : plus d'un tiers des districts ne sont pas totalement sous contrôle militaire." En cause, pointe le leader de la Tatmadaw, les opposants à la junte et un gouvernement en exil dominé par des anciens députés pro-démocratie qui cherchent à prendre le pouvoir "par le soulèvement et la violence". Quid des élections promises pour le mois d'août ? Repoussées sine die. Le chef des putschistes a averti : les militaires resteront "les gardiens" du pays quel que soit le gouvernement.

Publié 04 Octobre 2022

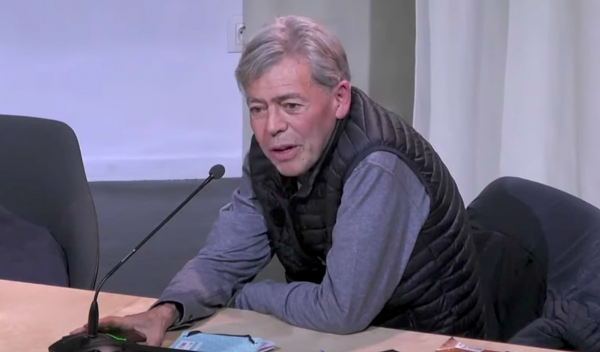

Publié 04 Octobre 2022Hommage à Francis Christophe, journaliste d'investigation et spécialiste de la Birmanie

Francis Christophe s'est éteint en paix et sans souffrir ce lundi 3 octobre à 22h30, entouré de son fils et de ses proches. Ce journaliste d'investigation d'une grande expérience avait rejoint Asialyst début 2021. Il a permis à notre site de suivre avec une rare grille d'analyse le coup d'État de la junte birmane du 1er février 2021 et ses suites jusqu'à aujourd'hui.

Publié 08 Juillet 2022

Publié 08 Juillet 2022"Génération perdue" en Birmanie : quand la junte s'attaque aux enfants

Les attaques militaires perpétrées contre les enfants en Birmanie sont ciblées et systématiques. Les jeunes générations ne sont pas seulement des victimes collatérales du conflit armé qui met le pays à feu et à sang depuis le coup d'État. Elles sont aussi des cibles pour la junte militaire, qui s’attaque ainsi à l’avenir même de son pays. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONU, qui appelle la communauté internationale à une réponse aussi forte que dans la crise ukrainienne.

Publié 26 Février 2022

Publié 26 Février 2022En Birmanie, plus d'un an de mobilisation malgré une répression impitoyable

Humoristique, artistique, pacifique, massive. Il ne faut pas oublier la façon dont les Birmans ont manifesté il y a un an, en réaction au coup d'État militaire du 1er février 2021. Ni un mouvement étudiant comme en 1988, ni un mouvement emmené par des moines comme en 2007, la désobéissance civile de 2021 a montré une population unie contre ce qu'elle n'accepte plus : l'emprise de l'armée sur le pays. C'est ce que Frédéric Debomy souligne dans son dernier livre paru en novembre 2021 : "Birmanie, une révolution de printemps". Asialyst vous en livre un extrait, introduit par l'auteur.

Publié 19 Février 2022

Publié 19 Février 2022Podcast : "Où va la Birmanie, un an après le coup d'État"

Le mercredi 16 février à 18h30, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une conférence pour mieux comprendre la situation de la Birmanie un an après le coup d’État militaire du 1er février 2021. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 01 Février 2022

Publié 01 Février 2022Conférence le 16 février : "Où va la Birmanie, un an après le coup d’Etat ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le mercredi 16 février à 18h30 une conférence pour mieux comprendre la situation de la Birmanie un an après le coup d’État militaire du 1er février 2021. Le débat sera aussi diffusé en direct sur YouTube Live. Inscription gratuite mais obligatoire.

Publié 28 Mai 2021

Publié 28 Mai 2021Birmanie : les putschistes en mal de reconnaissance face au gouvernement d'unité nationale

Enfermée, isolée du monde, Aung San Suu Kyi a perdu, pour l'instant, son influence sur le cours de la politique en Birmanie. C'est désormais le gouvernement d'unité nationale (NUG) qui représente la menace principale pour la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 1er février. Pas reconnus par la communauté internationale, les putschistes n'ont pas encore acquis de légitimité à représenter le pays.

Publié 26 Avril 2021

Publié 26 Avril 2021Sommet de l'ASEAN sur la Birmanie : un consensus factice

L'ASEAN a appelé à la retenue et à la fin des violences en Birmanie, à l'issue d'un sommet consacré à la situation critique de ce pays depuis le coup d'État du 1er février. Un "communiqué final de consensus" sans calendrier ni sanction, qui semble placer les militaires putschistes au même plan que les manifestants victimes de la répression sanglante. Min Aung Hlaing, le chef de la junte, était présent à Jakarta, mais aucun représentant de l'opposition invité. Autre absence gênante : celle du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha, lui-même auteur d'un coup d'État en 2014 et proche du généralissime birman. La Thaïlande et la Birmanie ont des intérêts énergétiques via Total qui ignorent depuis longtemps la démocratie et les droits de l'homme.

Publié 22 Avril 2021

Publié 22 Avril 2021Birmanie : l'Arakan déchiré dans la tragédie nationale

Depuis le coup d'État militaire du 1er février en Birmanie, la situation est pour le moins confuse en Arakan. Dans cette zone où l'armée a expulsé en masse la grande majorité des Rohingyas après d'innombrables incendies, meurtres et viols, l'Arakan Army, l'une des plus puissantes milices armées à base ethnique minoritaire, a d'abord été tentée de soutenir les putschistes. Mais sous la pression de la population indignée par la répression militaire en cours, elle envisage de reprendre la lutte contre l'armée régulière. L'histoire de l'Arakan est indissociable de la tragédie que vit la Birmanie depuis la colonisation britannique.

Publié 19 Avril 2021

Publié 19 Avril 2021L'armée birmane, un colosse fêlé ?

Au grand dam de l'opposition au coup d'État du 1er février, le général Min Aung Hlaing, chef de la junte putschiste, a été invité au sommet spécial Birmanie de l'ASEAN le 24 avril prochain. Mais le refus d'une nouvelle dictature militaire dans le pays commence à produire de nouveaux effets : les ralliements et des désertions de jeunes officiers de la Tatmadaw, nom officiel de l'armée, ne sont plus des cas isolés. Ces fêlures encore très minoritaires peuvent-elles un jour disloquer le pouvoir des militaires ?

Publié 15 Avril 2021

Publié 15 Avril 2021Birmanie : plus qu’une protestation vouée à l'échec, une révolution à soutenir

Faut-il se résigner à une nouvelle période de dictature militaire ? L'armée birmane n'est-elle pas numériquement et matériellement en position de force face au mouvement de désobéissance civile ? Si d'aucuns appellent à une solution négociée entre la junte et le pouvoir civil, le spécialiste de la Birmanie Frédéric Debomy rappelle qu'il ne faut pas négliger la volonté affirmée des manifestants, qui préfèreraient mourir que d'accepter de vivre sous le joug des militaires : plus qu'une protestation, c'est une révolution dont il s'agit, qui tend à renverser l'armée. Dans cette tribune, le chercheur souligne l'impérieuse nécessité d'une pression multiforme de la communauté internationale pour mettre l'armée au pied du mur.

Publié 01 Avril 2021

Publié 01 Avril 2021Photoreportage : Taïwan se mobilise pour la démocratie en Birmanie

Taïwanais et Birmans de Taïwan ensemble sur la place de la liberté à Taipei dimanche 28 mars. Un rassemblement au lendemain de la mort d'au moins 90 manifestants pro-démocratie, tués en Birmanie par la junte qui a repris le pouvoir le 1er février. C'est le second rassemblement en soutien à la démocratie birmane à Taïwan et contre la répression sanglante des manifestants anti-putsch. Le 21 mars, environ 400 manifestants s'étaient retrouvés. Cette fois, ils étaient de 1 000 à 3 000, selon les organisateurs.

Publié 29 Mars 2021

Publié 29 Mars 2021Birmanie : les généraux paradent après avoir ordonné de tirer pour tuer

Les médias tenus par les militaires birmans l'ont répété toute la journée du vendredi 26 mars : "Les soldats ont l'ordre de tirer dans la tête et dans le dos de tout manifestant le samedi 27 mars, Jour de Tatmadaw, l'armée birmane." Pendant que défilaient les militaires en grand uniforme, d'autres soldats, policiers, ex-prisonniers de droit commun ont tué plus d'une centaine de civils désarmés.

Publié 17 Mars 2021

Publié 17 Mars 2021Birmanie : la Chine en passe de soutenir ouvertement les généraux ?

À quoi joue la Chine en Birmanie ? Alors qu'au moins 32 usines possédées par des capitaux chinois ont été incendiées dans plusieurs quartiers de Rangoun dimanche 14 mars, les opposants au putsch du 1er février supectent Pékin d'apporter une aide matérielle à la junte via des avions non déclarés. La presse nationaliste chinoise appelle à punir les "délinquants".

Publié 12 Mars 2021

Publié 12 Mars 2021Birmanie : l'armée peut-elle un jour abandonner le pouvoir ?

Comment résoudre la crise politique en Birmanie ? Depuis 1988, d'un soulèvement à l'autre, d'une répression à l'autre, l'armée n'accepte pas de quitter le pouvoir. Ce serait, entre autres, abandonner sa prédation sur les ressources économiques du pays. Or la Tatmadaw fait aujourd'hui l'objet d'un rejet absolu au sein de la population. Pour l'opposition civile, la solution est d'isoler l'armée, de lui retirer la direction de l'État. Est-ce une utopie ? Oui si l'on tire les leçons de ces trente dernières années de luttes entre la junte et la population. Mais peut-on réduire le mouvement actuel de désobéissance civile à une simple répétition de l'Histoire ?

Publié 06 Mars 2021

Publié 06 Mars 2021Birmanie : face à la répression sanglante, la désobéissance touche les policiers et les diplomates

En opérant leur coup d'État le 1er février dernier, les chefs militaires birmans n'avaient pas prévu la détermination de leurs opposants. L'emploi de la force létale et la hausse du nombre des tués lors des manifestations n'a, pour l'instant, pas entamé le mouvement de désobéissance civile. Une opposition pro-démocratie qui se structure avec l'engagement retentissants d'une partie du corps diplomatique contre la junte.

Publié 02 Mars 2021

Publié 02 Mars 2021Birmanie : la nasse se resserre sur les résistants au putsch

Pendant les quatre premières semaines de leur pouvoir absolu sur la Birmanie après le coup d'État, le général Min Aung Hlaing et son Conseil d'Administration de l'Etat (SAC) affrontent à la plus grande campagne de désobéissance civile qu'ait connu l'Asie du Sud-Est. Un pays paralysé, où les banques sont à court d'espèces depuis trois semaines, où les trains roulent rarement. Mais l'étau se resserre sur la résistance au putsch. Ce dimanche 28 février, le nombre des manifestants tués répertoriés a brutalement été multiplié par 10, comparé au total des victimes jusqu'à présent. La plupart ont été tués par balles réelles à Rangoun, Mandalay et d'autres villes de province.

Publié 23 Février 2021

Publié 23 Février 2021Birmanie: la constance des militaires face au refus d'un passé honni

Les chefs de l'armée birmane se considèrent comme l'épine dorsale du pays. La mentalité de la haute hiérarchie militaire modèle 2021 n'a pas rompu avec les usages en vigueur depuis le bain de sang de l'été 1988. En revanche, la société civile, en particulier la jeunesse urbaine très connectée, n'existait pas. Aujourd'hui, elle refuse très énergiquement le retour vers un passé honni que prétend imposer au pays le nouvel avatar de la junte au lendemain du coup d'État du 1er février.

Publié 19 Février 2021

Publié 19 Février 2021Coup d'État en Birmanie : la résistance face au spectre de 1988

À Rangoun, les manifestations ne faiblissent pas après le coup d'État du général Min Aung Hlaing. La jeunesse qui défile dans les cortèges a connu la démocratisation partielle initiée en 2010 et qui a mené Aung San Suu Kyi à gouverner le pays de 2016 à 2021. Connectée, fière, elle se retrouve chaque jour dans la rue depuis le 6 février, défiant les fantômes des générations passées à force de slogans provocateurs, d'appels à la grève générale et de mobilisation sur les réseaux sociaux.

Publié 13 Février 2021

Publié 13 Février 2021Birmanie : ombres chinoises sur la résistance au coup d'État

Depuis la prise du pouvoir par l'armée birmane le 1er février, la mobilisation de la société civile s'amplifie dans la plupart des villes du pays, malgré les arrestations de supposés activistes et de leaders potentiels de la résistance au coup d'État. Chaque jour plus nombreux, des dizaines de milliers de manifestants crient des slogans hostiles aux militaires, et réclamant la libération d'Aung San Suu Kyi, arrêtée dans la nuit du putsch. Beaucoup dénoncent aussi une aide de la Chine à la Tatmadaw.

Publié 08 Février 2021

Publié 08 Février 2021Coup d'État en Birmanie : le soulèvement face à la loi martiale

Ce lundi 8 février, l'armée a instauré la loi martiale dans plusieurs quartiers de Mandalay, deuxième ville de Birmanie. En sera-t-il de même à Rangoun, Naypyidaw et dans le reste du pays ? Depuis samedi, la population birmane est unie dans la rue dans un face-à-face avec la police et les généraux qui ont pris le pouvoir. Les manifestations et les mouvements de désobéissance civile forment la plus grande vague de protestation depuis la révolution de safran en 2007 et la révolution de 1988, toutes deux réprimées dans le sang.

Publié 06 Février 2021

Publié 06 Février 2021Coup d'État en Birmanie : les militaires, la peur et l'ambition

Les militaires avaient tout pour préserver leur emprise sur le système politique de la Birmanie. Suffisamment de sièges réservés au Parlement pour empêcher l'amendement d'une Constitution protégeant leurs intérêts, et la mainmise sur trois ministères clés : l'Intérieur, la Défense et les Frontières. Pourquoi l'armée a-t-elle voulu s'arroger les pleins pouvoirs ?

Publié 05 Février 2021

Publié 05 Février 2021Coup d'État en Birmanie : la voie étroite de la résistance à la dictature

Après leur coup d'État et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, les généraux birmans ont ordonné ce jeudi 4 février aux fournisseurs internet de bloquer l'accès à Facebook, le réseau social central pour la société civile. Un mouvement de désobéissance se forme peu à peu contre la dictature militaire. Mais la puissance répressive de la Tatmadaw oblige à l'extrême prudence.

Publié 06 Novembre 2020

Publié 06 Novembre 2020Élections en Birmanie : Aung San Suu Kyi vers une nouvelle victoire, mais à quel prix ?

Le 8 novembre, cinq jours après le scrutin présidentiel outre-Atlantique et cinq ans jour pour jour après les dernières élections générales, 38 millions de Birmans se rendront aux urnes pour élire un nouveau nouveau parlement national et remodeler le gouvernement. Le suspense est faible : Aung San Suu Kyi et sa Ligue Nationale pour la Démocratie (LND) devraient l'emporter à nouveau. Mais le panache de 2015 a disparu derrière des entraves multiples au processus électoral.

Publié 11 Septembre 2020

Publié 11 Septembre 2020Birmanie : les élections du 8 novembre dans l'ombre du coronavirus et des militaires

Le 8 novembre prochain, les Birmans se rendront aux urnes pour les élections générales. Mais cinq ans après la victoire historique de la Ligue nationale de la Démocratie d'Aung San Suu Kyi, et après cinq années de désillusions sur la transition démocratique et la gestion sordide de la crise des Rohingyas, l'omniprésence des généraux ne risque pas de s'effacer.

Publié 13 Juin 2020

Publié 13 Juin 2020Corée, Birmanie, Afghanistan : incantations de paix et réalités

L'avenir du processus de paix est une incertitude partagée aux quatre coins de l'Asie : de la péninsule coréenne à l'Afghanistan, en passant par la Birmanie. En 2020, les espoirs d'apaisement se heurtent chaque fois à une réalité têtue.

Publié 29 Avril 2020

Publié 29 Avril 2020BD : les mystères de la politique birmane

Une BD reportage tente de comprendre l'évolution politique de la Birmanie, entre massacres des Rohingya et ambivalences d'Aung San Suu Kyi vis-à-vis de la démocratie. Deux séries, "China Li" et "Intraitable", voient la parution de nouveaux volumes.

Publié 21 Octobre 2019

Publié 21 Octobre 2019La Birmanie vers des élections anticipées ?

En novembre 2020, la Birmanie connaîtra sa deuxième élection générale démocratique. Mais la démocratie reste une demi-réalité dans ce pays où les militaires gardent encore les postes stratégiques du pouvoir central. Si la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi devrait gagner à nouveau la majorité des suffrages, elle ne paraît pas en mesure de rééditer le triomphe de 2015. Le souffle est tombé.