Vie et mort du Tibet autonome (1912-1951)

Contexte

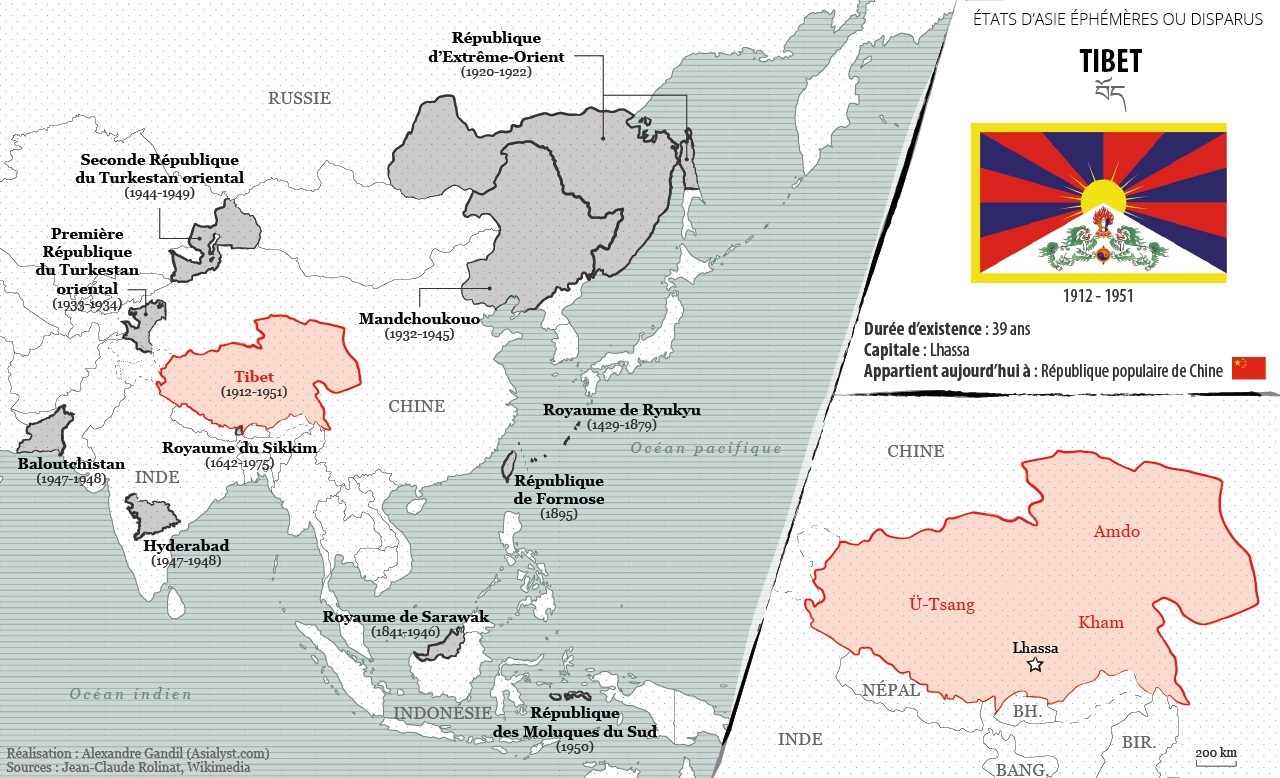

Depuis le début de l’été, Asialyst se penche sur l’histoire de quelques États d’Asie éphémères ou disparus. L’occasion de revenir sur les événements qui ont façonné les frontières du continent que l’on connaît aujourd’hui.

Si les juristes s’écharpent encore sur les contours de ce qu’est un État, ses trois critères constitutifs ont été consacrés par la Convention de Montevideo (1933) : un territoire déterminé, une population permanente, et un gouvernement exerçant une autorité effective (en fait, sa souveraineté) sur ce territoire et cette population. Si la reconnaissance diplomatique est majoritairement rejetée comme condition nécessaire à l’existence d’un État, ce dernier doit néanmoins être apte à « entrer en relation avec d’autres États », d’après cette même convention.

Les États sélectionnés pour ce dossier répondent donc à ces quatre critères – quand bien même la capacité à « entrer en relation avec d’autres États » s’avère difficilement appréciable pour les plus éphémères d’entre eux.

L’émancipation tibétaine du début du XXe siècle

Cinq ans plus tard, la Chine s’installe militairement au Tibet et l’administration locale semble entièrement soumise à Pékin (7). Parallèlement, en 1908, le dalaï-lama est convoqué dans la capitale chinoise où il lui est demandé de « se plier aux règles de la Chine, son État souverain » et « d’exhorter les Tibétains » à faire de même (8) – lui faisant comprendre qu’il se trouve désormais subordonné à l’Empereur. Voilà qui remet en cause la conception traditionnelle des rapports entre Pékin et Lhassa, des relations politico-religieuses dites de « prêtre-protecteur », caractérisées depuis la dynastie Yuan par une sorte d’échange de bons procédés : le dalaï-lama enseigne à l’Empereur les principes bouddhiques en échange d’une protection politique et militaire – ce qui n’implique aucune soumission du premier au second (9).

Une indépendance de fait dans l’étau sino-britannique

Lhassa versus Dharamsala : le Tibet dédoublé

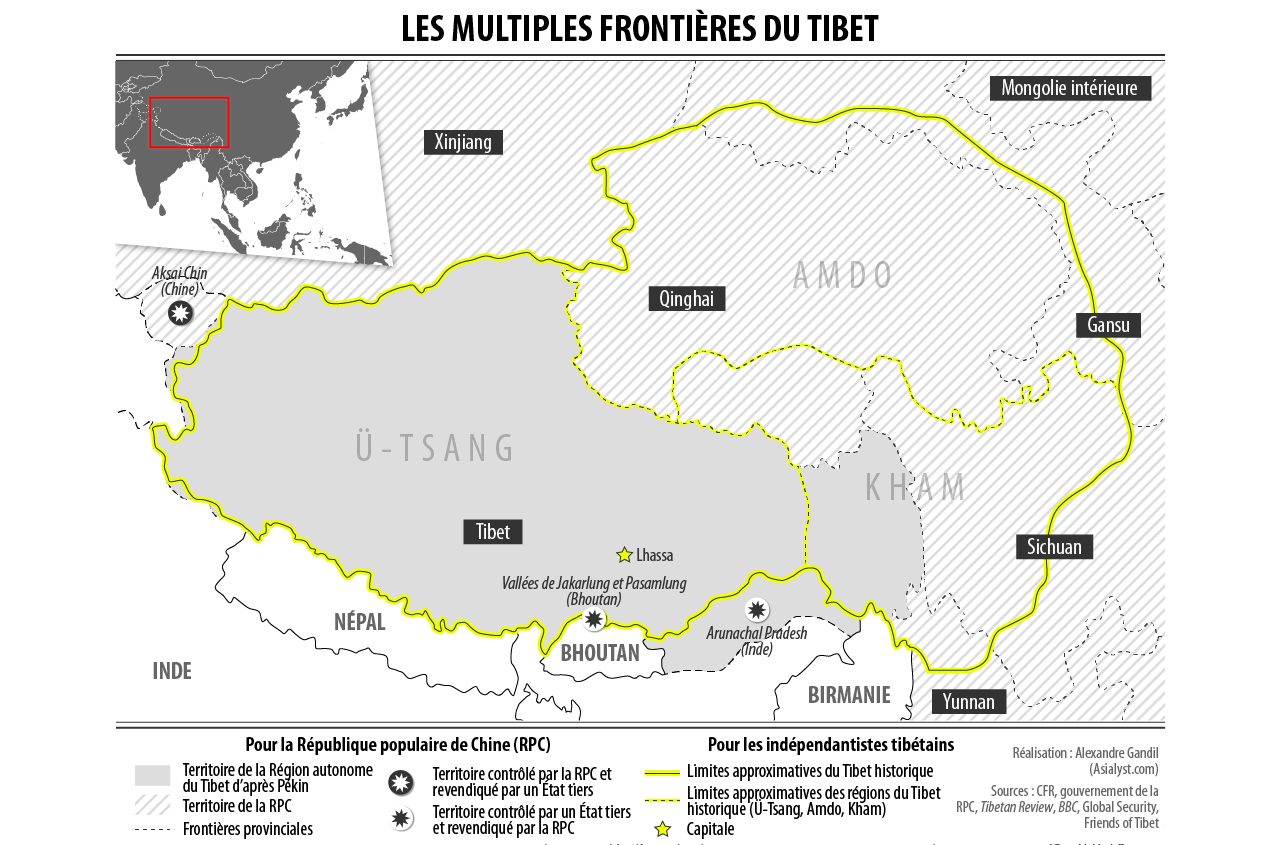

Dénonçant le fameux « Accord en 17 points », Tenzin Gyatso fonde alors un gouvernement en exil qui s’installera à Dharamsala en 1960. Dans le même temps, Pékin dissout le gouvernement de Lhassa le 28 mars 1959 et lui substitue le CPRAT, désormais présidé par le panchen-lama. La région autonome du Tibet est officiellement créée six ans plus tard, le 1er septembre 1965. Elle parachève l’intégration totale de l’ensemble du Tibet historique sous la coupe du Parti communiste chinois.

De son côté, le dalaï-lama a officiellement renoncé à son pouvoir temporel en 2011, acmé d’une transition politique entamée depuis une dizaine d’années par son gouvernement. Depuis 2001, les Tibétains en exil peuvent en effet élire leur Premier ministre. Celui-ci – Lobsang Sangay, dont la réélection remonte à avril 2016 (voir notre article sur le sujet) – partage avec le dalaï-lama la vision d’une « voie médiane » : ni indépendance, ni assimilation totale à la République populaire de Chine, mais garantie d’une autonomie réelle pour le Tibet. Hors de question pour Pékin, dont la politique dans la région se fait, d’après le discours officiel, au service de son propre « développement ». La richesse de ses ressources naturelles (chrome, or, cuivre, eau) y est certainement pour quelque chose.

Aujourd’hui, la Chine veut étendre son influence jusqu’à la nomination du XVe dalaï-lama – dont elle s’est unilatéralement accordé le droit dès 2009. Voilà pourquoi fin 2014, Tenzin Gyatso annonçait que la lignée des dalaï-lamas pourrait très bien s’éteindre après lui, causant un séisme dans la communauté bouddhiste. Un pied-de-nez à Pékin ? Peut-être. Mais force est de constater que la Chine continue peu à peu à apposer son empreinte irréversible sur le patrimoine matériel et immatériel tibétain.

Pour aller plus loin

Jean-Claude Rolinat, Dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, Paris : Dualpha, 2005, 506 p.

Melvyn Goldstein, A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State, Oakland : University of California Press, 1991, 936 p.

#1

#1Vie et mort de la République de Formose (1895)

#2

#2Vie et mort de la République des Moluques du Sud (1950)

#3

#3Vie et mort du Baloutchistan indépendant (1947-1948)

#4

#4Vie et mort du Mandchoukouo (1932-1945)

#5

#5Vie et mort du Royaume de Sarawak (1841-1946)

#6

#6Vie et mort du Royaume du Sikkim (1642-1975)

#7

#7Vie et mort des Républiques du Turkestan oriental (1933-1934 et 1944-1949)

#8

#8Vie et mort du Royaume de Ryukyu (1429-1879)

#9

#9Vie et mort de la République des États-Unis d’Indonésie (1949-1950)

#10

#10Vie et mort de l’Etat indépendant d’Hyderabad (1947-48)

#11

#11Vie et mort du Tibet autonome (1912-1951)

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don