Vie et mort du Baloutchistan indépendant (1947-1948)

Contexte

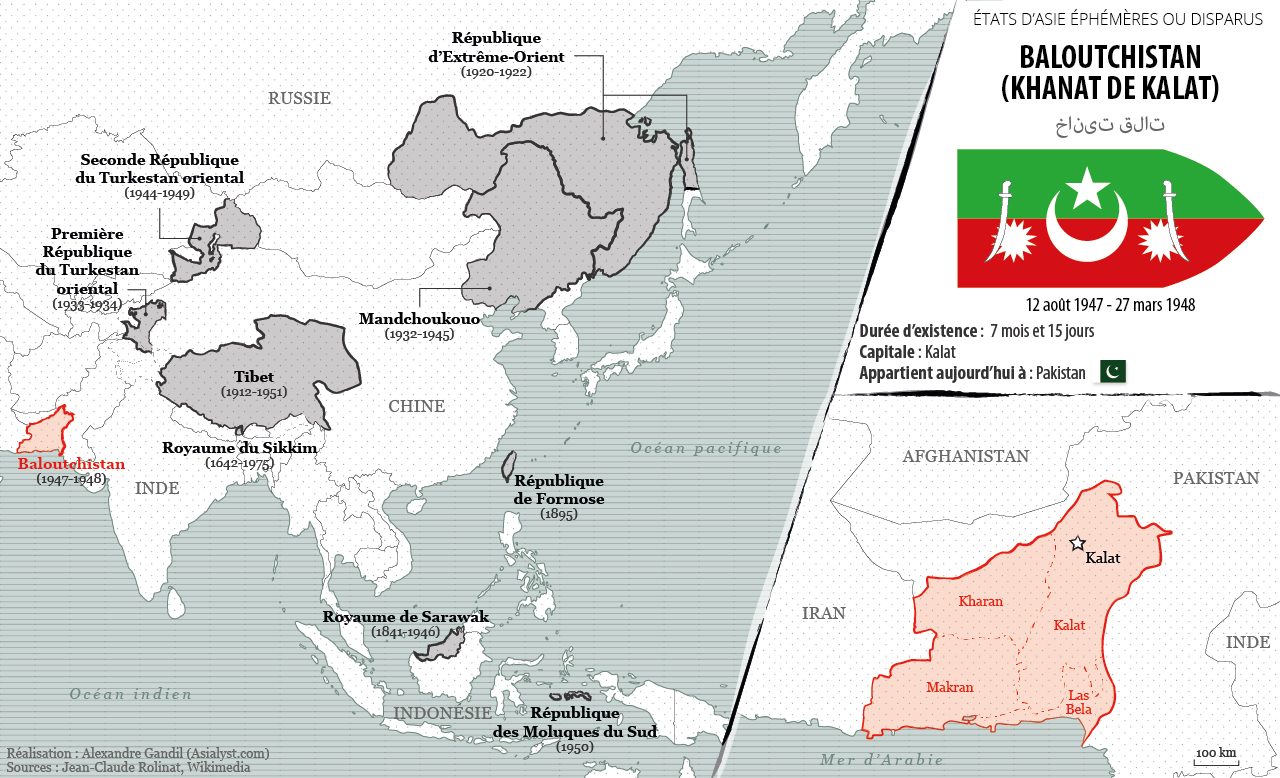

Tout l’été, Asialyst se penche sur l’histoire de quelques États d’Asie éphémères ou disparus. L’occasion de revenir sur les événements qui ont façonné les frontières du continent que l’on connaît aujourd’hui.

Si les juristes s’écharpent encore sur les contours de ce qu’est un État, ses trois critères constitutifs ont été consacrés par la Convention de Montevideo (1933) : un territoire déterminé, une population permanente, et un gouvernement exerçant une autorité effective (en fait, sa souveraineté) sur ce territoire et cette population. Si la reconnaissance diplomatique est majoritairement rejetée comme condition nécessaire à l’existence d’un État, ce dernier doit néanmoins être apte à « entrer en relation avec d’autres États », d’après cette même convention.

Les États sélectionnés pour ce dossier répondent donc à ces quatre critères – quand bien même la capacité à « entrer en relation avec d’autres États » s’avère difficilement appréciable pour les plus éphémères d’entre eux.

Une construction coloniale britannique

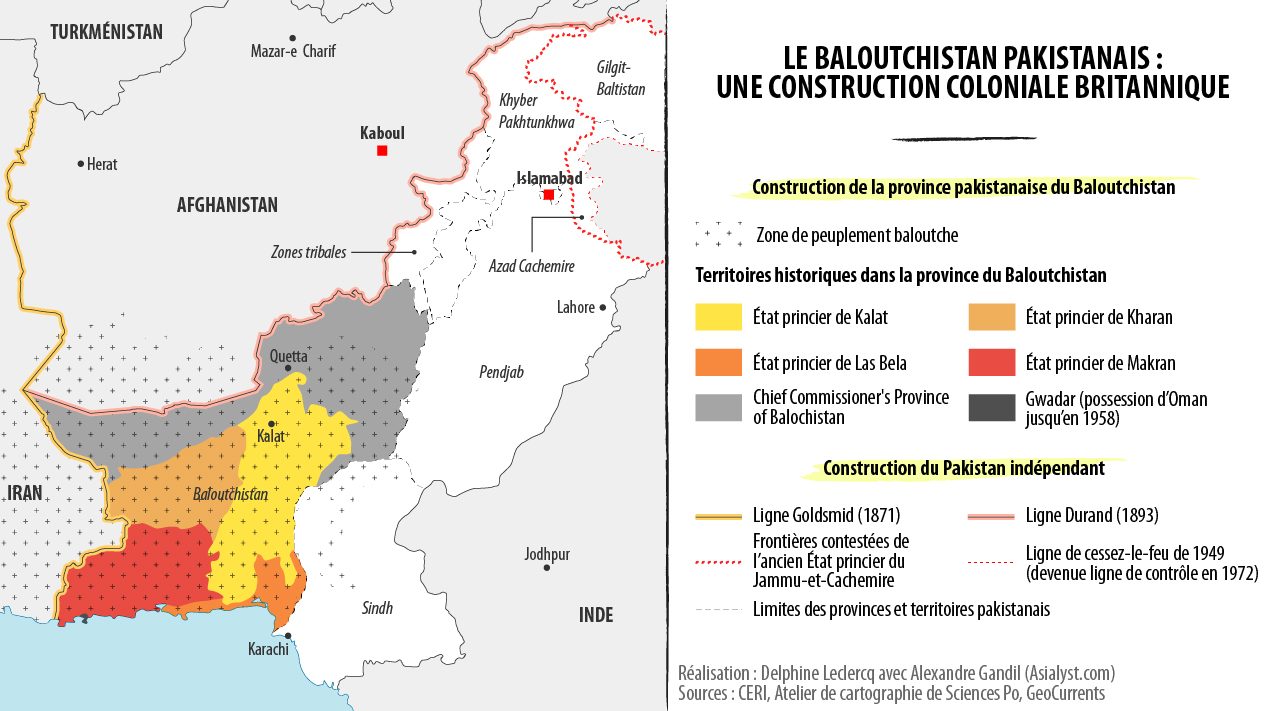

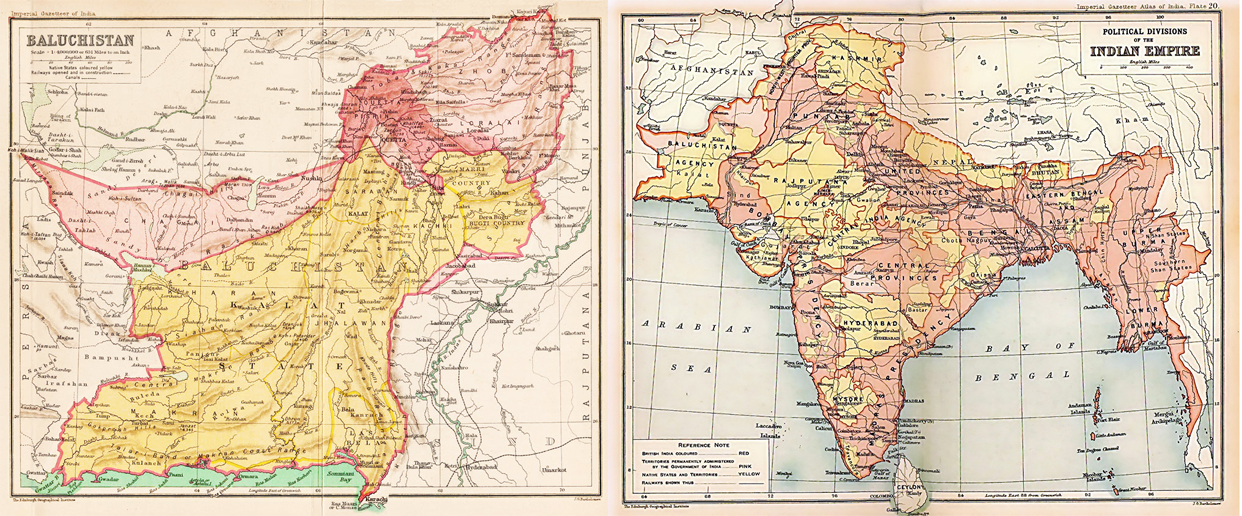

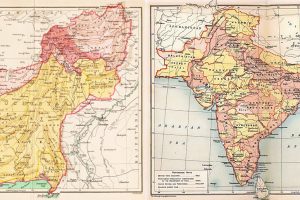

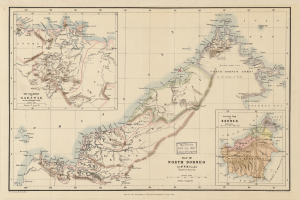

Les relations entre le Khanat de Kalat et les Britanniques débutent au siècle suivant, lors de la Première guerre anglo-afghane (1839-1842), lorsque les Britanniques prennent le contrôle de la route menant à Kandahar. Du fait de sa position stratégique entre le Raj britannique et l’Afghanistan, le Baloutchistan devient l’objet d’une politique britannique définie selon le Grand Jeu en cours en Asie centrale. En 1876, la souveraineté du Khanat prend fin avec la reconnaissance de la suzeraineté britannique. Le khan reste un chef indépendant mais il est subordonné aux Britanniques pour ce qui a trait aux affaires extérieures. Un Political Agent et une garnison militaire permanente sont installés à Quetta.

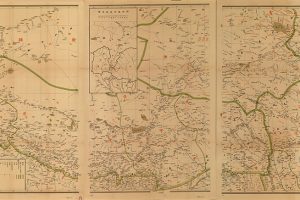

La Balochistan Agency est créée en 1877. Deux ans plus tard, à l’issue de la Seconde guerre anglo-afghane (1878-1879), elle est divisée en deux avec, au sud, le Khanat et ses dépendances (Makran, Kharan, Las Bela) sous administration indirecte, et au nord, un territoire sous administration directe, le British Balochistan (composé des territoires loués par le khan aux Britanniques et des territoires acquis à la faveur de la Seconde guerre anglo-afghane). Le Baloutchistan en tant que territoire des Baloutches est donc une construction coloniale britannique.

Le revirement de Jinnah

Pourtant, quelques mois plus tard, en octobre 1947, les autorités du nouvel État pakistanais remettent en question cette reconnaissance du Khanat de Kalat en tant qu’État souverain indépendant. Jinnah veut désormais que le khan signe le même Instrument of accession que les dirigeants des États princiers ayant rejoint le Pakistan. Le khan, qui n’est pas disposé à abandonner son indépendance désormais acquise, se dit alors prêt à négocier avec le gouvernement pakistanais pour ce qui concerne la défense, les affaires étrangères et les communications.

Dans le même temps, le gouvernement pakistanais traite directement avec les dirigeants de Kharan et Las Bela. Il accepte leur accession de facto, s’appuyant sur le fait que, avant le 15 juillet 1947, les Britanniques les avaient reconnus comme des États distincts de Kalat. Kharan et Las Bela rejoignent officiellement le Pakistan le 17 mars 1948 avec la signature d’un Instrument of accession ; idem pour Makran qui cesse ainsi d’être un vassal de Kalat. Le khan conteste ces trois accessions, considérant que Makran est son vassal, et que le gouvernement britannique a placé la politique étrangère de Kharan et Las Bela sous son contrôle le 15 juillet 1947.

Le Khanat de Kalat, qui a désormais perdu sa façade maritime, est envahi par l’armée pakistanaise le 27 mars 1948. Le lendemain, le khan signe les documents qui officialisent l’accession de l’État indépendant du Kalat au Pakistan. Jinnah signe à son tour l’Autonomy Pact le 31 mars. L’État baloutche aura duré 228 jours

Démarcations frontalières et nationalisme baloutche

Les Baloutches revendiquent plus d’autonomie pour leur province, qui est la plus vaste et la moins peuplée du Pakistan (44% de la superficie et 4% de la population), ainsi qu’une plus juste répartition des richesses de leur territoire. Le Baloutchistan est en effet la province la plus pauvre du pays alors que c’est la plus riche en ressources (le gisement gazier du district de Dera Bugti représenterait plus d’un tiers de la production nationale).

Le nationalisme baloutche, qui se réclame du Khanat de Kalat et qui a émergé avec la création du Pakistan, se fonde sur des représentations religieuses et ethniques, plutôt que sur des appartenances linguistiques, en raison de l’existence de deux groupes linguistiques distincts. L’idée que le Baloutchistan peut exister en tant qu’État indépendant pour la population baloutche est ainsi marquée par des ramifications de long terme, avec des références aux périodes où l’autorité a été commune, et une définition moderne, avec un sentiment identitaire baloutche qui s’est développé dans un État pakistanais déterminé à fondre les diverses appartenances ethniques dans une seule et même identité pakistanaise.

En 2006, l’assassinat du chef de tribu et leader nationaliste Akber Bugti par l’armée pakistanaise a conduit à un renouveau du sentiment nationaliste baloutche. Une Loya Jirga (tribunal traditionnel) a été organisée à Kalat sous la direction du khan, une première depuis 1878. Cette assemblée tribale composée de 70 sardars (chefs tribaux) baloutches en provenance d’Iran et du Pakistan (Baloutchistan, Sindh et Punjab) en a alors appelé à la Cour internationale de Justice pour clarifier la violation de l’Autonomy Pact du 31 mars 1948.

En 2015, un plan d’amnistie a été mis en place par le gouvernement pakistanais. Islamabad a désormais besoin de stabilité au Baloutchistan car la Chine construit un corridor (routes, pipelines, communications) qui traverse le territoire pakistanais et débouche à Gwadar, sur la mer d’Arabie. Ce projet de Couloir économique sino-pakistanais (CPEC), lancé officiellement en avril 2015, doit donner à la Chine un accès au Moyen-Orient et à l’Afrique. Gwadar pourrait épouser le destin de Dubaï.

Pour aller plus loin

Jean-Claude Rolinat, Dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, Paris : Dualpha, 2005, 506 p.

T. A. Heathcote, Balochistan, the British and the Great Game: The Struggle for the Bolan Pass, Gateway to India, Londres : Hurst, 2016, 288 p.

#1

#1Vie et mort de la République de Formose (1895)

#2

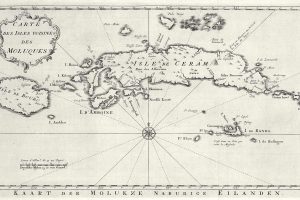

#2Vie et mort de la République des Moluques du Sud (1950)

#3

#3Vie et mort du Baloutchistan indépendant (1947-1948)

#4

#4Vie et mort du Mandchoukouo (1932-1945)

#5

#5Vie et mort du Royaume de Sarawak (1841-1946)

#6

#6Vie et mort du Royaume du Sikkim (1642-1975)

#7

#7Vie et mort des Républiques du Turkestan oriental (1933-1934 et 1944-1949)

#8

#8Vie et mort du Royaume de Ryukyu (1429-1879)

#9

#9Vie et mort de la République des États-Unis d’Indonésie (1949-1950)

#10

#10Vie et mort de l’Etat indépendant d’Hyderabad (1947-48)

#11

#11Vie et mort du Tibet autonome (1912-1951)

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don