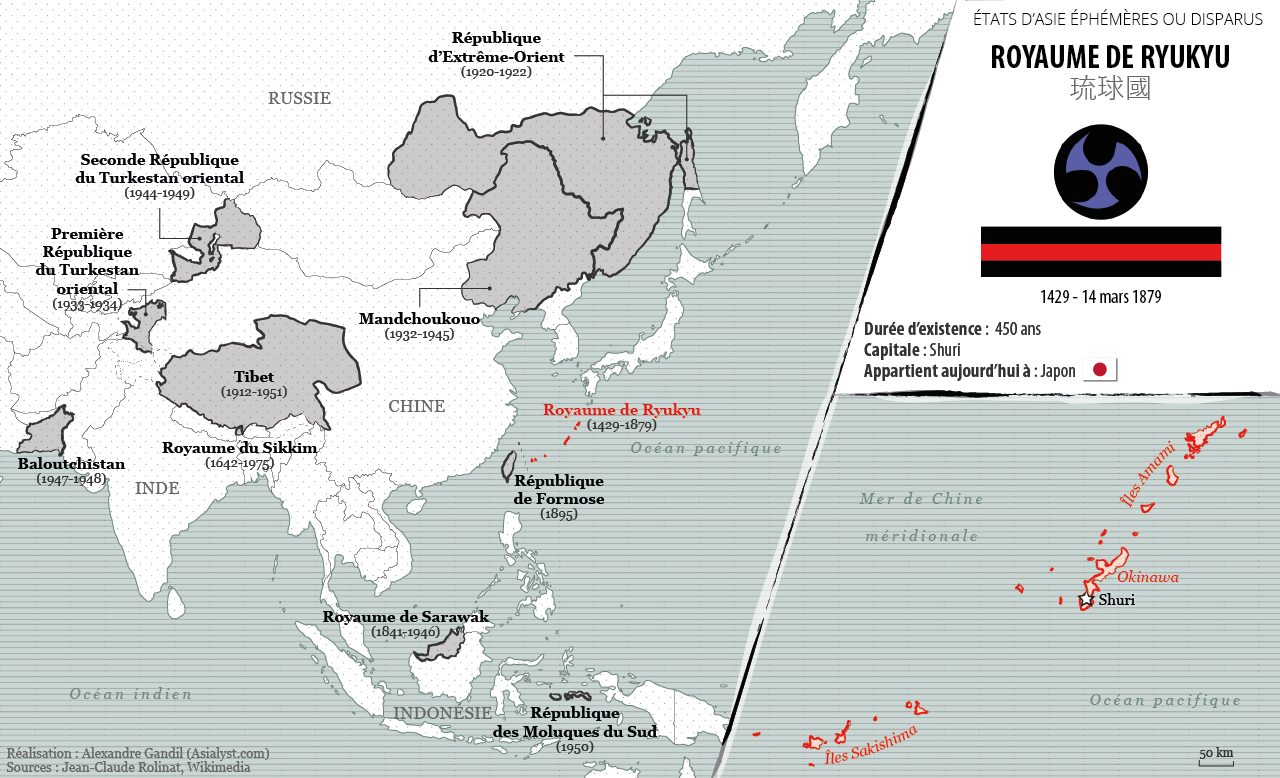

Vie et mort du Royaume de Ryukyu (1429-1879)

Contexte

Tout l’été, Asialyst se penche sur l’histoire de quelques États d’Asie éphémères ou disparus. L’occasion de revenir sur les événements qui ont façonné les frontières du continent que l’on connaît aujourd’hui.

Si les juristes s’écharpent encore sur les contours de ce qu’est un État, ses trois critères constitutifs ont été consacrés par la Convention de Montevideo (1933) : un territoire déterminé, une population permanente, et un gouvernement exerçant une autorité effective (en fait, sa souveraineté) sur ce territoire et cette population. Si la reconnaissance diplomatique est majoritairement rejetée comme condition nécessaire à l’existence d’un État, ce dernier doit néanmoins être apte à « entrer en relation avec d’autres États », d’après cette même convention.

Les États sélectionnés pour ce dossier répondent donc à ces quatre critères – quand bien même la capacité à « entrer en relation avec d’autres États » s’avère difficilement appréciable pour les plus éphémères d’entre eux.

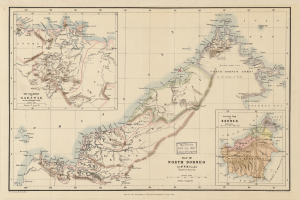

Un emplacement géographique stratégique

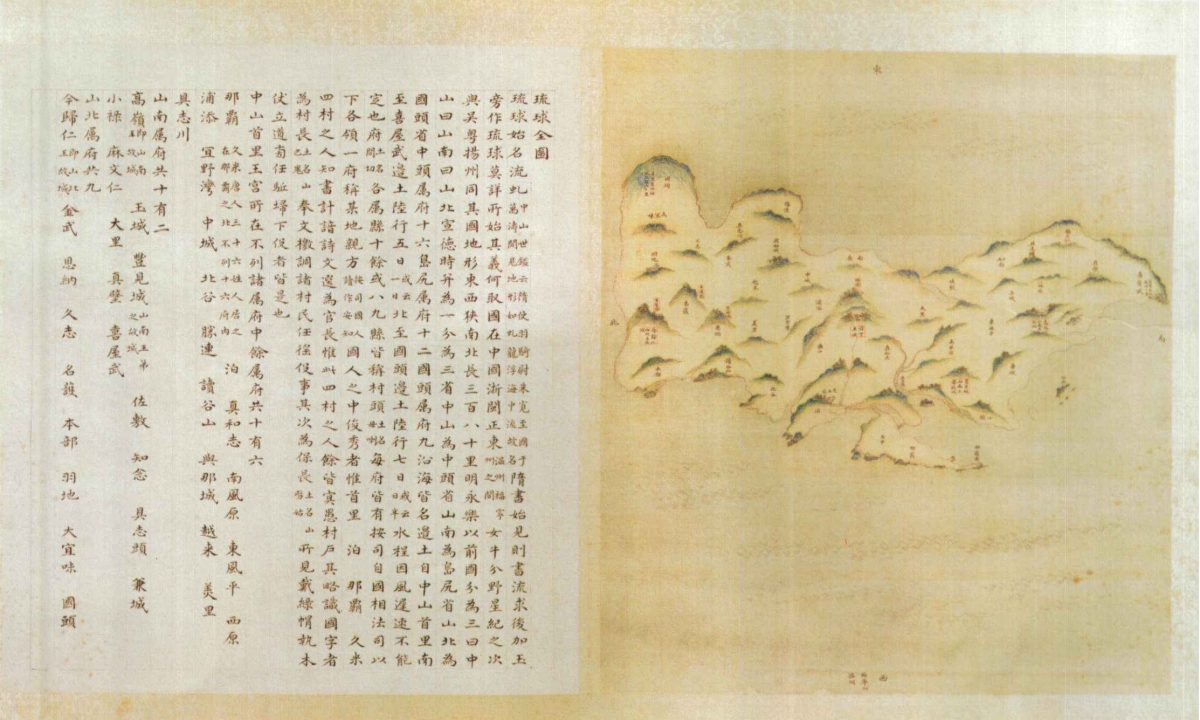

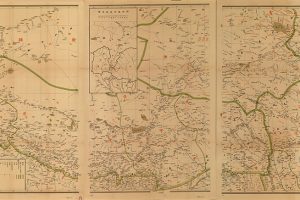

Cette apparition simultanée dans les écrits officiels des deux pays n’est pas anodine. L’archipel étendu sur 500 kilomètres et disputé entre plusieurs clans autochtones ne tardera pas à intéresser les puissances étrangères. Car son emplacement et sa configuration géographiques prendront bientôt une valeur stratégique. Les habitants des Ryukyu devront dès lors composer entre luttes de pouvoir internes et lutte d’influences externes.

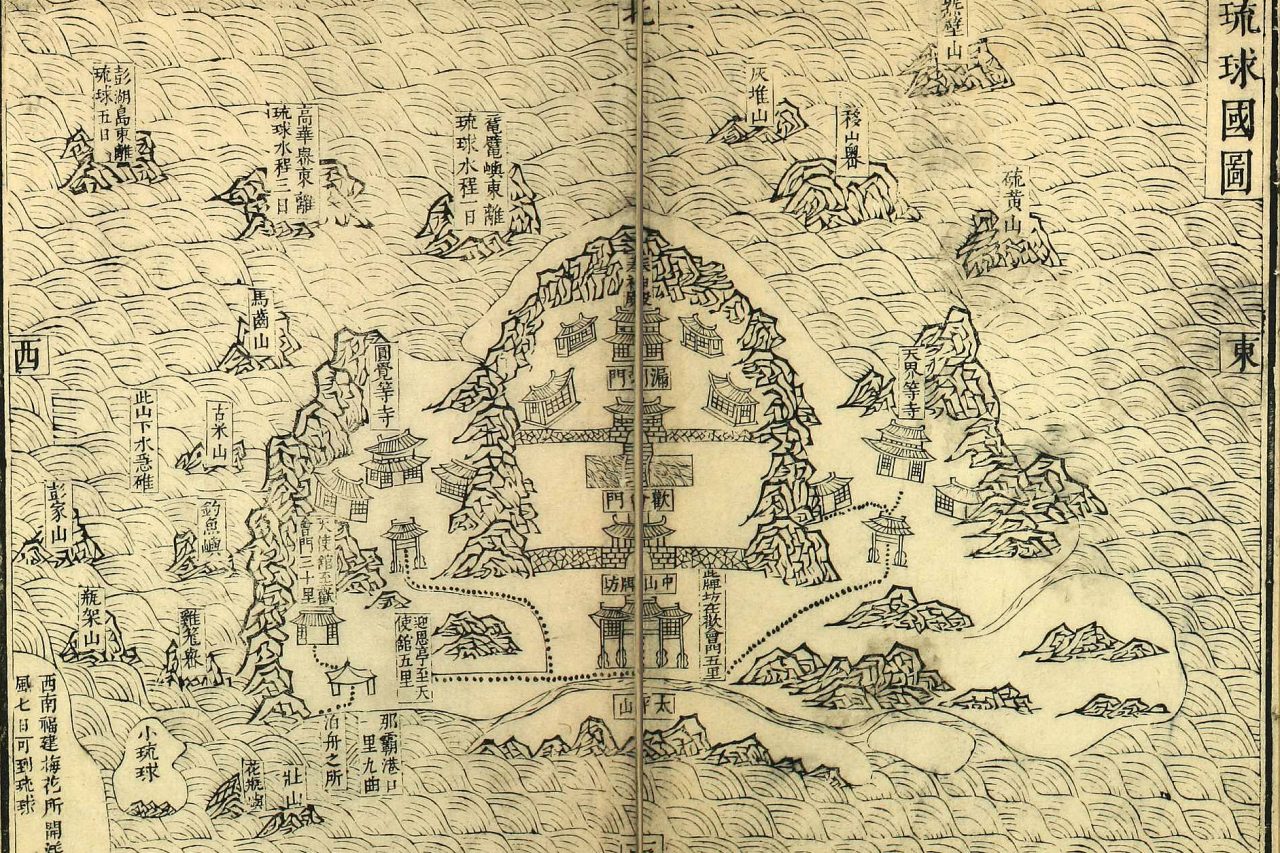

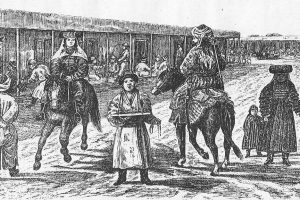

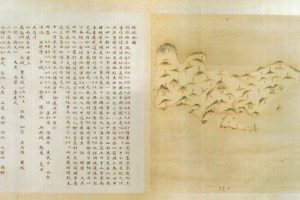

Le pas est véritablement franchi avec l’accession au trône impérial chinois de Ming Hongwu, fondateur de la dynastie Ming en 1368. Ses ambitions le poussent en effet à développer un vaste système maritime d’échanges commerciaux. En cela, les îles Ryukyu lui apparaissent comme un pivot essentiel de sa stratégie – notamment comme point d’accès vers les Philippines. Les Ryukyu sont absorbées dans le giron chinois sans pour autant être annexées par l’Empire. L’archipel bénéficie donc de la protection de la dynastie Ming et connaît parallèlement d’importants changements internes.

Unification et indépendance sous influences

C’est ainsi que, lorsque le clan japonais des Shimazu – le plus puissant de l’île de Kyushu – envoie ses troupes sur l’archipel en 1609, ses soldats ne découvrent que l’ombre du royaume d’antan, plaque tournante entre Asie du Nord-Est et Asie du Sud-Est. Vaincu par les troupes nippones, le Royaume de Ryukyu se voit retirer les îles Amami. Il entre officiellement dans le giron du Japon et en devient tributaire – sans sortir complètement de l’orbite chinois.

Car le royaume archipélagique continue de jouir d’une certaine autonomie. Et pour lutter contre l’influence nippone, il recourt au modèle chinois. Un jeu d’équilibre entre Japon et Chine qui transparaît aujourd’hui dans le domaine architectural. Le château de Shuri, l’ancienne capitale royale, en est l’exemple parfait : à l’époque, il fut rénové à la chinoise, en respectant les règles du fengshui.

Mais si la dynastie Ming entraîne le Royaume de Ryukyu dans son essor, elle l’attire aussi dans son déclin. Au milieu du XVe siècle, le mercantilisme de l’Empire chinois s’effrite peu à peu. Les dépenses dues à la guerre contre les Oïrats – tribus mongoles occidentales – et la concurrence des navigateurs portugais et espagnols ont raison du réseau commercial chinois, et par conséquent du rayonnement des Ryukyu.

C’est ainsi que, lorsque le clan japonais des Shimazu – le plus puissant de l’île de Kyushu – envoie ses troupes sur l’archipel en 1609, ses soldats ne découvrent que l’ombre du royaume d’antan, plaque tournante entre Asie du Nord-Est et Asie du Sud-Est. Vaincu par les troupes nippones, le Royaume de Ryukyu se voit retirer les îles Amami. Il entre officiellement dans le giron du Japon et en devient tributaire – sans sortir complètement de l’orbite chinois.

Car le royaume archipélagique continue de jouir d’une certaine autonomie. Et pour lutter contre l’influence nippone, il recourt au modèle chinois. Un jeu d’équilibre entre Japon et Chine qui transparaît aujourd’hui dans le domaine architectural. Le château de Shuri, l’ancienne capitale royale, en est l’exemple parfait : à l’époque, il fut rénové à la chinoise, en respectant les règles du fengshui.

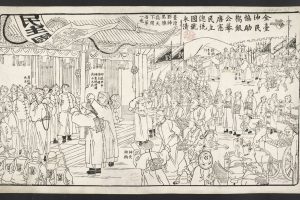

Un coup fatal est définitivement porté au Royaume avec la révolution de Meiji (1868). Le Japon se modernise et le gouvernement de Tokyo ne souhaite plus que certaines parties de son territoire soient soumises à l’influence d’une puissance extérieure. En mars 1879, l’Empire nippon envoie des centaines de soldats et policiers pour sanctionner le roi Sho Tai, face à son refus de couper les liens avec la dynastie Qing. Il faut dire qu’à l’époque, les Ryukyu font l’objet de convoitises occidentales*, ce qui presse d’autant plus Tokyo. Vaincu, Sho Tai fuit le château de Shuri. Son royaume est définitivement absorbé par le Japon en tant que département d’Okinawa – prononciation à la japonaise d’Uchinâ, nom de l’île principal de l’archipel en langue ryukyu.

Cette intégration formelle à l’Empire est moins vue comme un prélude à la colonisation de territoires étrangers (Taïwan en 1895, Corée en 1910) que comme l’affirmation de la souveraineté japonaise sur les territoires situés dans sa sphère d’influence culturelle dite traditionnelle (comme les îles Kouriles et Ogasawara), commente Mark R. Peattie dans The Cambridge History of Japan. Pourtant, le sentiment d’altérité vis-à-vis du Japon nourri par les populations de l’ancien Royaume reste prégnant, près d’un siècle et demi après sa disparition.

Terres d’un Japon périphérique

La bataille d’Okinawa (d’avril à juin 1945) met fin à cette période d’assimilation. La province passe sous administration américaine à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n’avaient pas attaqué l’archipel par hasard : leurs recherches préalables avaient souligné les rapports ambigus entre les Ryukyu et le Japon. Ils en avaient donc déduit qu’une séparation avec le reste de l’archipel nippon ne déclencherait pas de résistance au sein de la population, ont cru penser Américains. Cherchant même à approfondir cette division, les États-Unis ont même réinstauré le terme de « Ryukyu » au détriment « d’Okinawa ». Une façon de rappeler la séquence historique de l’archipel indépendant.

La situation perdure jusqu’en 1972. Au cours de cette période, les habitants des Ryukyu disposent d’un statut international et ont besoin d’un visa pour se rendre au Japon. Mais ils nourrissent de plus en plus l’envie de réintégrer le giron nippon à mesure que les années passent – et que le courant indépendantiste perd de sa vigueur.

Après 27 ans d’administration américaine, les Ryukyu recouvrent leur statut de département d’Okinawa, sous souveraineté du gouvernement de Tokyo. Les États-Unis ont néanmoins pu y maintenir leurs bases militaires. Cette rupture de plusieurs décennies avec le reste de l’archipel japonais a permis aux habitants des Ryukyu de réévaluer leur passé, de prendre conscience de leurs îles comme une entité à part dans l’histoire de l’Asie orientale.

Bien que leur territoire et leur culture se fondent toujours plus avec le reste du Japon, les habitants des Ryukyu continuent de nourrir un sentiment d’injustice à l’égard du gouvernement central. En cause : le poids des installations militaires américaines, dont 74% sont situées… aux Ryukyu, justement (voir notre dossier). Ce ressentiment pourrait-il conduire à une indépendance des Ryukyu dans les contours de son ancien royaume ? Rien n’est moins sûr. Le courant indépendantiste reste bien minoritaire sur l’archipel, malgré un léger sursaut soulevé par les médias en 2014, lors du référendum écossais. Et l’allusive remise en cause par Pékin de la souveraineté nippone sur les Ryukyu en 2013, qui visait indirectement à démonter les prétentions de souveraineté de Tokyo sur les îles Senkaku/Diaoyu (administrées par la province d’Okinawa), n’a pas déclenché de velléités sécessionnistes chez les locaux. Tout semble porter à croire que les Ryukyu continueront de s’affirmer entre particularismes et volonté d’intégration comme terres d’un Japon périphérique.

Par Yuta Yagishita, avec Alexandre Gandil

Pour aller plus loin

Jean-Claude Rolinat, Dictionnaire des États éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, Paris : Dualpha, 2005, 506 p.

Patrick Beillevaire, « Les noms d’Okinawa. Une japonité singulière. » dans Mots, n°66, juillet 2001, Discours d’Asie : identités et ruptures, pp. 71-89.

#1

#1Vie et mort de la République de Formose (1895)

#2

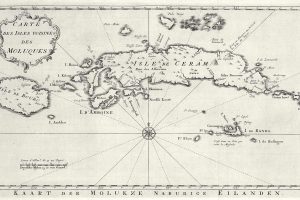

#2Vie et mort de la République des Moluques du Sud (1950)

#3

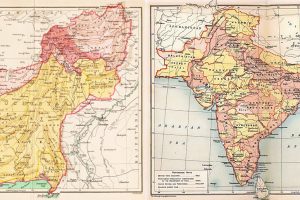

#3Vie et mort du Baloutchistan indépendant (1947-1948)

#4

#4Vie et mort du Mandchoukouo (1932-1945)

#5

#5Vie et mort du Royaume de Sarawak (1841-1946)

#6

#6Vie et mort du Royaume du Sikkim (1642-1975)

#7

#7Vie et mort des Républiques du Turkestan oriental (1933-1934 et 1944-1949)

#8

#8Vie et mort du Royaume de Ryukyu (1429-1879)

#9

#9Vie et mort de la République des États-Unis d’Indonésie (1949-1950)

#10

#10Vie et mort de l’Etat indépendant d’Hyderabad (1947-48)

#11

#11Vie et mort du Tibet autonome (1912-1951)

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don