Mer de Chine : comprendre l'arbitrage de La Haye

Contexte

L’arbitrage rendu cette semaine a été lancé en janvier 2013, à l’initiative du gouvernement philippin sous la présidence de Benigno Aquino. Elu en mai 2010 après une campagne centrée sur la lutte anticorruption, dans un contexte de scandales impliquant des investissements chinois dans son pays, Aquino s’en était remis à la justice internationale pour défendre les intérêts maritimes de Manille, après la prise de contrôle par Pékin des hauts-fonds de Scarborough, au large de la grande île philippine de Luzon, en 2012.

Depuis, si la configuration naturelle de cet élément maritime n’a pas été modifiée, la Chine a en revanche altéré massivement l’environnement de plusieurs autres éléments maritimes disputés, dont des récifs revendiqués par les Philippines. Et notamment Mischief, dans l’est des Spratleys au large de Puerto Princesa. Tombé sous le joug chinois en 1995, cet atoll corallien immergé à marée haute est désormais une île artificielle dotée d’infrastructures stratégiques.

En mai 2016, alors que les conclusions de l’arbitrage était encore attendues, et que les relations entre Manille et Pékin étaient devenues exécrables, les Philippins ont porté au pouvoir un nouveau président, Rodrigo Duterte. L’ancien maire de Davao l’avait annoncé : il a tendu la main à la Chine, en se déclarant prêt à rouvrir le dialogue avec Pékin, pour parvenir éventuellement à un nouvel accord entre les deux pays sur le partage des richesses en mer de Chine méridionale.

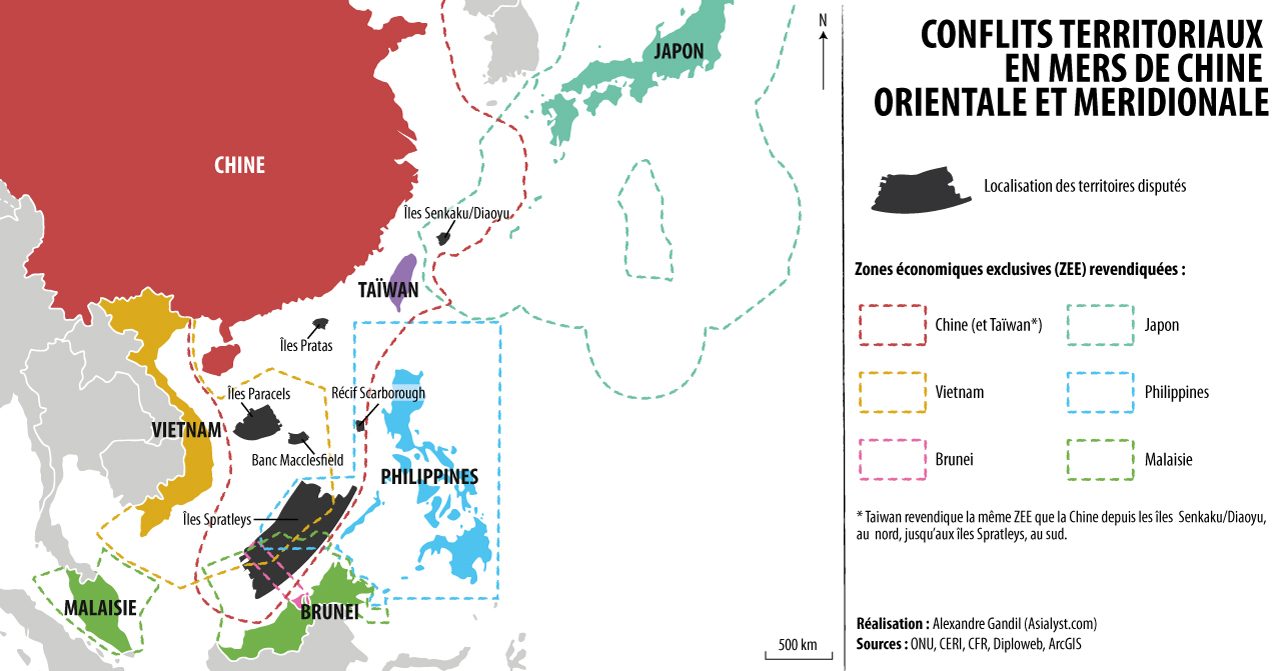

En revanche, les conclusions particulièrement « salées » de l’arbitrage, rendu par cinq juges internationaux ce mardi 12 juillet, constituent un précédent auquel les pays concernés de près ou de loin par ces conflits territoriaux en mer de Chine (par exemple les Etats-Unis, le Japon, le Vietnam et même l’Indonésie prêteront une grande attention. Car c’est désormais officiel : si la Chine entend se constituer, comme d’autres superpuissances mondiales en devenir avant elle, une « chasse gardée » en mer de Chine méridionale (ou un « jardin », pour reprendre une expression de Ronald Reagan utilisée dans un tout autre contexte), cela ne se fera pas en adéquation avec le droit international, mais bien contre lui.

Qu’elle reconnaisse le droit de la mer, comme c’est le cas actuellement, ou qu’elle s’en éloigne – elle récemment a menacé de le faire -, la Chine est désormais pointée du doigt non plus par ses rivaux, mais par la CNUDM. C’est ce qui ressort du communiqué de presse et de la sentence délivrés via la CPA par le Tribunal arbitral en charge du dossier sino-philippin de l’affaire ce 12 juillet (disponibles en bas de cet article). Pour rappel, la Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud. Elle contrôle l’archipel des Paracels, les hauts-fonds de Scarborough ainsi qu’une partie des Spratleys, où elle remblaie du sable à grande vitesse pour créer des îles artificielles, des « polders » dotés d’infrastructures stratégiques et donc potentiellement militaires (ports, pistes d’atterrissage ou systèmes radars).

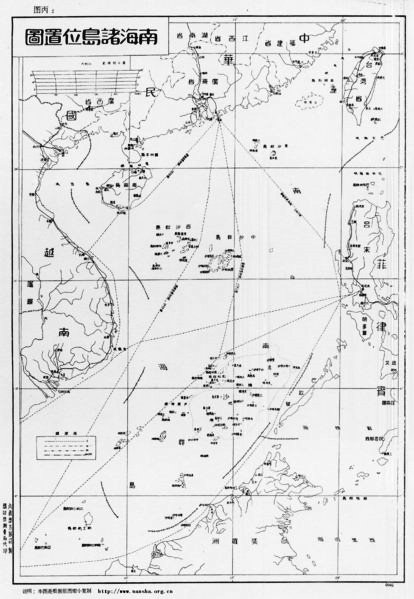

Face à l’expansion démesurée des intérêts chinois en mer de Chine méridionale, ambition débordant petit à petit sur des territoires revendiquées ou administrés par d’autres pays dont les Philippines, le Tribunal arbitral n’était pas habilité à déterminer quel îlot appartient à quel pays. Mais Manille avait posé quatre questions précises, au nom de son droit à une ZEE de 200 milles marins le long de ses côtes, principe de base de la CNUDM. Une ZEE est en effet essentielle pour la prospection et l’exploitation des ressources, ainsi que pour se défendre. Avant tout, les autorités philippines souhaitaient savoir si la carte sous-régionale élaborée par la Chine de longue date était valable. Cette carte est surnommée « ligne en neuf traits » et stipule sans coordonnées géographiques précises que la quasi-intégralité de la mer de Chine du Sud appartient à Pékin compte tenu de « droits historiques » (découverte et administration exclusive de ces îles dans le glorieux passé maritime de la Chine). Et sur cette question centrale, la réponse du Tribunal fut tout simplement « non ». Un rejet cinglant pour la Chine.

Droits historiques chinois « éteints »

Le Tribunal conclut donc sans ambiguïté qu’il n’y a « aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques sur des ressources dans les zones maritimes à l’intérieur de la « ligne en neuf traits ». » L’intégralité de la doctrine chinoise en mer de Chine méridionale se retrouve ainsi balayée en une phrase. Mais ce n’est pas l’unique camouflet subi par Pékin. Les Philippines souhaitaient également que la justice internationale clarifie le statut juridique de tous les éléments maritimes disputés des Spratleys, et notamment ceux récemment « poldérisés » par la Chine, dont certains sont revendiqués par Manille aussi. Autrefois immergés tout ou partie à marée haute, les récifs de Mischief, Fiery Cross, Johnson South, Cuarteron, Subi, Gaven et Hughes, sont désormais des îles artificielles émergées. Confèrent-ils ainsi les droits maritimes qu’offre une « île » à son occupant au regard de la CNUDM ? La réponse est à nouveau « non ».

Certes, « les éléments qui sont découverts à marée haute génèrent un droit à une mer territoriale d’au moins 12 milles marins [tout autour, NDLR], contrairement aux éléments recouverts à marée haute », rappelle le Tribunal. Mais ce dernier « constate que les récifs ont été modifiés de manière considérable par les activités de réclamation de terre et de construction », et « rappelle que la Convention catégorise les éléments en fonction de leur état naturel, et s’appuie sur des documents historiques afin d’évaluer les éléments ». Ce qui signifie qu’un récif comme celui de Mischief par exemple, autrefois immergé dans son état naturel, n’est pas devenu une île au regard du droit international, même si Pékin l’a fait émerger de l’eau en le poldérisant. C’est son état d’origine qui compte. Il n’offre donc pas à ses occupants actuels de droit d’administration et d’exploitation sur les eaux alentours (pêche, prospection ou exploitation d’hydrocarbures, etc.).

Les îles Spratleys, des « rochers » et non des « îles »

Sur ce point précis, Taïwan fait office de victime collatérale de la requête des Philippines. Héritier des nationalistes chinois de Chiang Kaï-chek, le régime taïwanais a en effet les mêmes revendications que la Chine populaire en mer de Chine méridionale, à défaut d’avoir l’ambition de restreindre l’accès de ces zones aux autres, contrairement à Pékin. Taipei contrôle, depuis la fin de la guerre civile chinoise, une position dans les Spratleys du nom d’Itu Aba (Taiping, en chinois). Un élément maritime occupé de longue date, qui dépasse le niveau de la mer à marée haute, et qui est considéré communément comme « la plus grande île de l’archipel ». Taïwan aime d’ailleurs à rappeler que de l’eau potable est puisée en quantité sur place. Mais qu’à cela ne tienne, comme l’intégralité des « îles Spratleys », Itu Aba est désormais renvoyée au statut de « rocher » incapable de « générer une zone maritime étendue ». Autrement dit, Taipei vient de perdre des eaux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir, puisque les autorités de Taïwan ont aussitôt envoyé un navire sur zone pour réaffirmer leur souveraineté sur les eaux entourant Itu Aba.

« Le Tribunal considère également que les pêcheurs des Philippines (au même titre que les pêcheurs de la Chine) possèdent des droits de pêche traditionnels à proximité du récif de Scarborough et que la Chine a porté atteinte à ces droits en y limitant l’accès. Le Tribunal conclut, en outre, que les navires de la force publique chinoise ont commis des actes illicites et ont provoqué des risques sérieux d’abordage lorsqu’ils ont bloqué physiquement les navires philippins. »

Le milieu marin « endommagé »

Reste la quatrième question soulevée par les Philippines, qui pourrait se résumer ainsi : la Chine a-t-elle aggravé son cas depuis le lancement de la procédure d’arbitrage ? Cette fois, le « oui » s’accompagne d’un bémol du Tribunal, même si ce dernier donne raison, in fine, aux Philippines : « Le Tribunal estime qu’il n’est pas compétent pour examiner les conséquences d’une confrontation entre la marine philippine et les navires de la force publique chinoise à proximité du récif de Second Thomas, soutenant que ce différend implique des activités militaires et, par conséquent, est exclu du règlement obligatoire. Toutefois, le Tribunal juge que les activités de réclamation de terre à grande échelle et de construction d’îles artificielles sont incompatibles avec les obligations incombant à un État dans le cadre d’une procédure de règlement de différends, dans la mesure où la Chine a infligé des dommages irréversibles au milieu marin, a construit une grande île artificielle dans la zone économique exclusive des Philippines, et a détruit des preuves relatives à l’état naturel de certains éléments en mer de Chine méridionale qui faisaient partie du différend opposant les Parties. »

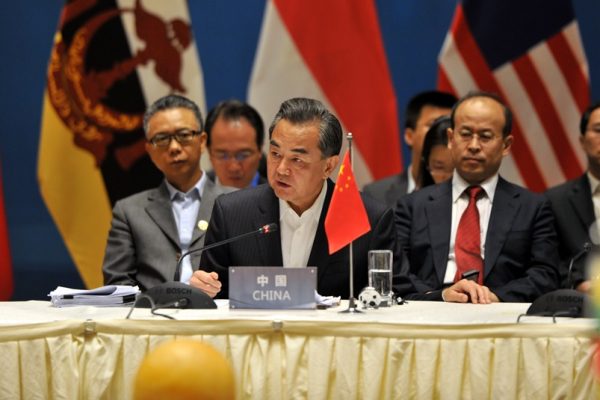

Compte tenu de cette sentence dénuée d’ambiguïté, et de la nouvelle donne politique aux Philippines, c’est un profil bas qui a été adopté par le nouveau pouvoir à Manille après les conclusions de la CPA et du Tribunal arbitral. « Nous appelons les parties concernées à la retenue et à la sobriété », a déclaré le ministre philippin des Affaires étrangères Perfecto Yasay. Son homologue chinois a pour sa part réitéré intégralement la position de son pays : le Tribunal arbitral est « incompétent », « sa décision est naturellement nulle et non avenue », et cette procédure décidée unilatéralement par les Philippines « viole la législation internationale ». Et d’ajouter que la Chine refusera « tout arbitrage par un tiers » ou « toute solution imposée », et continuera à négocier « avec les États directement concernés ». Message reçu cinq sur cinq à Manille avec l’annonce de l’arrivée prochaine en Chine de l’ancien président Fidel Ramos pour discuter.

Victoire in fine de la stratégie chinoise ?

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don