Mer de Chine du Sud : la "langue de bœuf" chinoise un peu trop baveuse pour Jakarta

Contexte

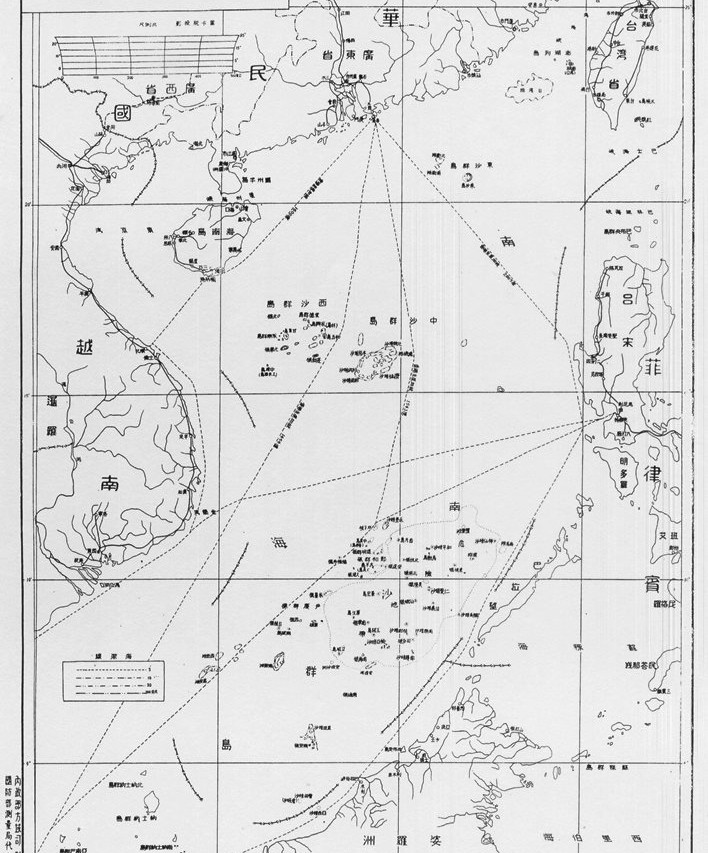

En mer de Chine du Sud, la raison profonde des tensions entre les pays réside dans le flou prêté la Chine au sujet de ses ambitions dans la zone. Les revendications chinoises, brandies et affinées depuis des décennies par Nankin puis Pékin, et par extension par l’ancien régime nationaliste chinois établi à Taïwan, prennent la forme d’une « ligne en neuf traits : une sorte de « langue de bœuf », selon l’expression consacrée, dessinée sur la quasi-intégralité de la carte de la mer de Chine du Sud. Nombre de pays se plaignent du fait que la Chine n’est jamais sortie de l’ambiguïté à ce sujet, refusant de publier les coordonnées exactes du parcours de cette ligne maritime qui, pourtant, fait fi des Zones économiques exclusives (ZEE) revendiquées par ses voisins.

La Chine considère, comme Taïwan, sur la base d’une exploration maritime particulièrement ancienne et retranscrite au fil des siècles par écrit, que ce qui est compris dans cette « langue de boeuf » lui appartient, y compris les ressources avérées ou supposées que ces eaux renferment. On y retrouve notamment l’archipel des Paracels, revendiqué également par le Vietnam, ainsi que les îles Spratleys, revendiquées tout ou partie par le Vietnam, les Philippines, Brunei ou encore la Malaisie.

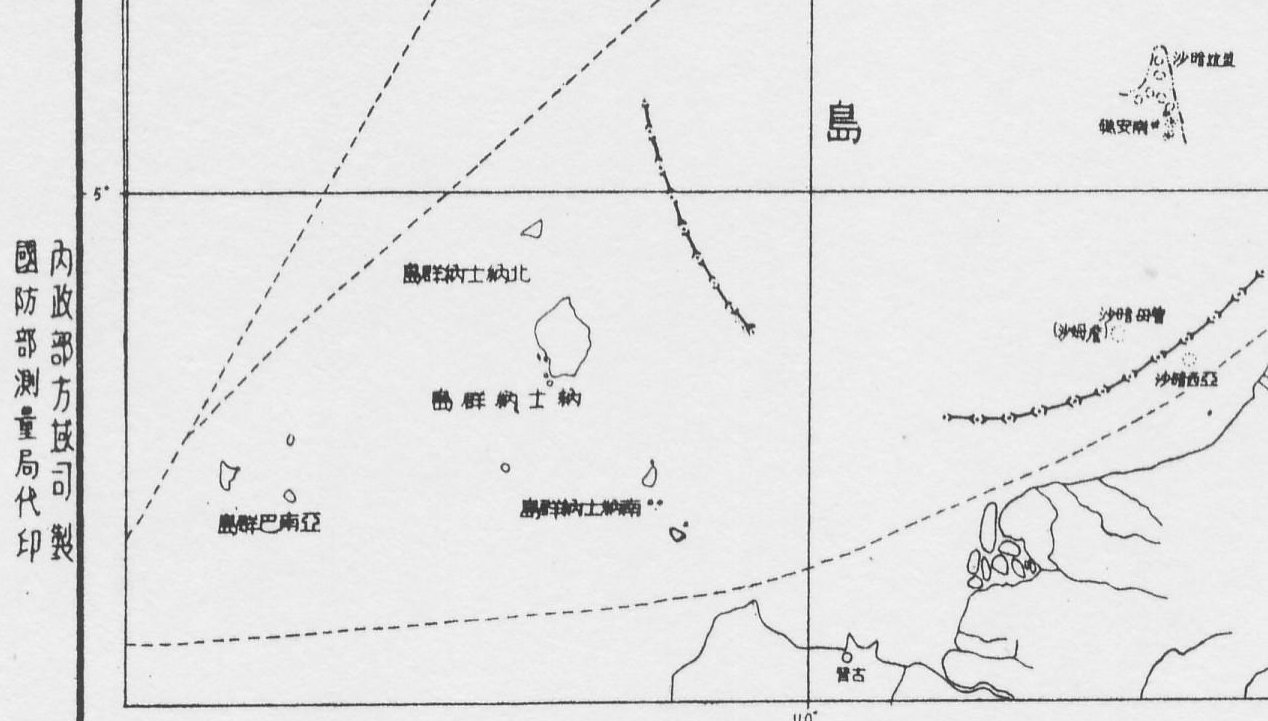

Au contraire du lointain Japon par exemple, l’Indonésie souhaiterait ne pas être mêlée à ces tensions territoriales qui agitent ses voisins. Mais à son corps défendant, elle se retrouve impliquée, car la « ligne en neuf traits » va jusqu’aux fameuses îles Natuna. Selon la dernière version de la carte chinoise datée de 2014, les îles elles-mêmes ne sont pas incluses, mais les eaux environnantes, qui devraient revenir à l’Indonésie selon la CNUDM (la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), entrent bel et bien dans les plans chinois.

Des navires gardes-côtes chinois dans les eaux indonésiennes

La Chine et l’Indonésie sont en effet des partenaires aux relations économiques étroites. Par ailleurs, Jakarta, qui n’a aucune revendication à faire valoir dans les explosives îles Spratleys ou Paracels, tâche normalement de rester à l’écart de ces bisbilles incessantes, qui empoisonnent les relations entre Pékin et nombre de ces voisins depuis des années. Une neutralité rare dans la région, et que la Chine apprécie, on l’imagine.

Aussi, lundi 21 mars, la presse indonésienne s’est efforcée de relater les faits avec la plus grande minutie possible. Ce qui n’a pas empêché que certains détails varient d’une version à l’autre, comme le nombre de navires chinois impliqués, et leur mode opératoire. « L’incident, écrit The Jakarta Post, a commencé samedi vers 2h de l’après-midi [vraisemblablement 2h15, NDLR], lorsque les autorités d’Indonésie ont repéré le vaisseau chinois Kway Fey 10078 […] à la position 05°05’866” N/109°07’646” E. »

« A 3h de l’après-midi, poursuit The Jakarta Post, le patrouilleur KP HIU 011, du ministère [indonésien] de la Pêche et des Affaires maritimes, a pris le contrôle du vaisseau et de son équipage de huit membres, au motif qu’ils pêchaient illégalement par chalutage. » La presse s’accorde à dire qu’après cette interpellation, le patrouilleur indonésien a alors entrepris d’escorter le navire fautif jusqu’à une base navale dans les îles de Natuna, histoire d’effectuer de plus amples vérifications.

Mais lors de cette escorte, dans la nuit de samedi à dimanche, les gardes-côtes chinois sont intervenus, à quelques encablures seulement des Natuna, et donc en pleine Zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles nautiques revendiquée par Jakarta sur la base de la Convention internationale sur le droit de la mer (CNUDM) autour de ces îles. Donnant ainsi lieu au fameux « bras de fer » entre navires officiels indonésiens et gardes-côtes chinois.

Ce dernier serait en effet parvenu à faire revenir le bateau de pêche hors des eaux indonésiennes, sans son équipage cependant, à l’aide d’une sommation orale. « Par radio, un vaisseau pleinement armé des gardes-côtes chinois a demandé que le Kway Fey soit relâché, relate Tempo. Par souci de sécurité mutuelle, les Indonésiens ont accédé à cette demande. »

Pékin à Jakarta : « Nous sommes amis après tout »

De facto, la ministre indonésienne de la Pêche et des Affaires maritimes a pris la parole. Le Jakarta Globe rapporte ses propos : « Nous allons convoquer l’ambassadeur chinois pour discuter de la question. Car dans le processus de capture du navire, un bras de fer a eu lieu. Nous respectons la Chine, mais nous devons également faire respecter notre souveraineté. Nous voulons éviter qu’un incident bien plus sérieux ait lieu, donc nous nous en tenons à l’arrestation des huit membres d’équipage. Le bateau est reparti, mais nous gardons les huit hommes en détention pour les besoins de l’enquête. »

La ministre a par ailleurs écrit une lettre au président indonésien Joko Widodo, qui avait fait du respect de la souveraineté maritime un argument de campagne avant son élection. Dans cette missive, elle appelle à des opérations de surveillance accrues, et à un renforcement de la loi : « Nous devons amener les KRI [navires de guerre de la République d’Indonésie, NDLR] plus souvent dans les mers telles que Natuna. »

Le Jakarta Globe rapporte également une réaction venue de l’ambassade de Chine dans la capitale indonésienne, qui n’aura pas manqué de crisper la situation encore un peu plus, en évoquant une « zone de pêche traditionnelle chinoise », dans laquelle « un bateau de pêche chinois était en train d’effectuer ses opérations de routine, lorsqu’un vaisseau indonésien armé l’a chassé ». Et le porte-parole de l’ambassade chinoise d’appeler à la libération des pêcheurs : « Nous espérons que la partie indonésienne saura traiter proprement cette situation, en tenant compte du tableau global de nos relations bilatérales. »

A l’origine, le partage des puissances coloniales

Anda Djoehana Wiradikarta explique que la fameuse carte des revendications chinoises est l’objet de frictions sino-indonésiennes depuis au moins 25 ans. Il rappelle qu’en avril 2014, dans The Wall Street Journal, le chef des armées indonésiennes, le général Moeldoko, écrivait ceci : « L’Indonésie est consternée par le fait que la Chine ait inclus des parties des îles Natuna dans sa ligne en neuf traits ; paraissant donc revendiquer un segment de la province indonésienne des îles Riau dans son territoire. »

Et de rapporter ces propos du président indonésien Joko Widodo, datés de 2015 : « La ligne en neuf traits que la Chine dit être la démarcation de sa frontière maritime n’a aucune base dans quelque loi internationale que ce soit. » « Et comme pour faire écho à sa déclaration », ajoutait notre confrère, le gouvernement indonésien annonçait au mois de juillet suivant un projet de construction d’une nouvelle base militaire pour garder les zones frontalières en bordure de mer de Chine du Sud, confirmée en septembre par le ministre de la Défense, qui avait déclaré : « Nous équiperons Natuna d’un port et allongerons la piste de sa base aérienne militaire. »

A la recherche du « juste milieu » diplomatique

Était-ce l’œuvre de pirates, ou de navires officiels indonésiens ? Le Premier ministre taïwanais n’exclut rien dans l’immédiat. Mais « même s’il s’agit de la zone économique indonésienne, nos bateaux peuvent passer par là sans causer le moindre dommage, donc il reste beaucoup de choses à clarifier », estime Chang San-cheng, pour qui il serait « inacceptable » que l’Indonésie ait eu recours à la violence, « même si notre bateau était engagé dans une pêche illégale ».

Jusqu’ici, l’Indonésie cherche le juste milieu au niveau diplomatique. Mais comme souvent en mer de Chine méridionale, l’affaire serait peut-être plus simple si les eaux de Natuna n’étaient pas considérées comme un champ de gaz naturel majeur dans le monde. Dès 1995, l’Indonésie avait dû annoncer qu’elle augmenterait les patrouilles aériennes autour de ces îles pour protéger le champ de gaz en cours de développement, comme le rapporte Anda Djoehana Wiradikarta, par la compagnie pétrolière américaine Exxon et Pertamina, le géant étatique indonésien de l’or noir.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don