Merveilles menacées d'Asie : le Régistan à Samarcande

Contexte

La Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal en Inde, la baie d’Halong au Vietnam… Autant de merveilles naturelles ou architecturales, dont l’imaginaire surgit en un éclair à la simple évocation de l’Asie. Mais ces images d’Épinal ne sont pas épargnées par les maux de notre siècle au rang desquels tourisme intempestif, changement climatique et pollution. Dans cette nouvelle série, Asialyst se penche sur le sort d’une poignée de ces « merveilles menacées ». Une sélection subjective de quelques sites emblématiques face aux défis du XXIe siècle avec, en ligne de mire, la perspective de les surmonter.

Joyau de la route de la soie

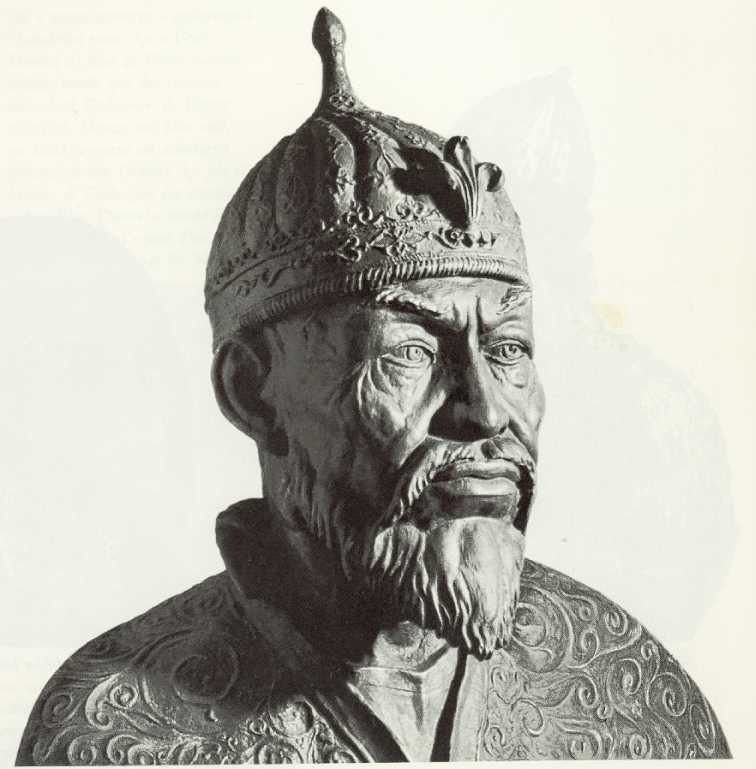

Samarcande connaît son apogée sous l’empire timouride du XIVème au XVème siècles. Timour, aussi appelé Tamerlan en français, aspirait à reformer un empire mongol et mena une vie de conquêtes. Il fait de Samarcande la capitale d’un empire qui comprend à sa mort l’Asie centrale, l’Afghanistan et l’Iran oriental. Il réunit à Samarcande les plus grands artistes et savants des provinces conquises, amorçant l’incroyable essor culturel qui fera de la ville une référence en matière d’arts et d’architecture islamiques. Des monuments aux dimensions exceptionnelles sont alors construits : le Kok-Saraï, citadelle fortifiée à l’ouest de la ville qui servait de palais à Timour, les mausolées Shah-i-Zinda, Bibi-Khanum et le Gour i-Emir où repose Timour lui-même. Six grandes artères partaient alors des portes de la ville pour se rejoindre sur une place en son centre où étaient proclamés les décrets royaux et se tenaient les exécutions publiques. La légende dit que c’est le sable répandu pour absorber le sang qui donna son nom à cette place, le Régistan, du persan reg (le sable) et stan (le lieu).

Après l’assassinat d’Oulough Beg en 1449 et la fin de la dynastie timouride, Samarcande passe sous le pouvoir des Chaïbanides et perd de son prestige. Il faut attendre Yalangtash Bahadour de la dynastie ouzbèke des Astarkhanides au XVIIème siècle pour que se développent à nouveau de grands projets architecturaux. En tant que gouverneur, il fait construire deux nouvelles madrasas sur la place du Régistan à l’emplacement de la khanaqah et du caravansérail laissés à l’abandon. Elles sont construites suivant la technique du kosh qui veut que l’architecte prenne en compte la relation aux autres bâtiments existants dans la construction de nouveaux édifices. La madrasa Chir-Dor se place donc en face de celle d’Oulough Beg et la madrasa Tilla-Kari vient fermer un troisième côté de la place, donnant au spectateur l’impression d’un ensemble cohérent selon un plan d’origine alors même que les monuments datent d’époques différentes.

Les nouvelles madrasas reprennent la forme de celle d’Oulough Beg avec un immense portail décoré de mosaïques. La madrasa Shir Dor, qui signifie « qui porte le lion », doit son nom aux deux lions-tigres qui ornent le portail et qui comptent parmi les rares exemples d’art figuratif de l’islam, alors que les murs sont recouverts de citations du Coran. La coupole turquoise de la mosquée Tilla Kari la distingue des autres en ajoutant une touche d’excentricité à un ensemble à la géométrie rectiligne. Le gigantisme de la mosquée Bibi-Khanum construite par Timour la rendait difficile à entretenir et les ravages du temps l’avait laissée en ruines, Yalangtash Bahadour décide donc de doter Samarcande d’une nouvelle mosquée du vendredi. L’intérieur de la mosquée est entièrement décoré à la feuille d’or et justifie le nom de la madrasa Tilla Kari, « recouverte d’or ».

Modernisation à marche forcée

Jusqu’aux années 1950, l’ensemble architectural du Régistan s’élevait au milieu d’un tissu urbain traditionnel fait de petites maisons avec cours intérieures desservies par un dédale de petites rues piétonnes irrégulières. Le pouvoir soviétique décide de faire place nette aux abords du Régistan et de nombreuses maisons traditionnelles en briques crues sont détruites ; certaines au sud de la place sont remplacées par des barres d’immeubles. La zone de la citadelle dévastée est recouverte de hauts bâtiments de verre et de béton réservés au gouvernement. Les toits traditionnels en bois sont progressivement remplacés par du métal qui ne tarde pas à rouiller.

La place du Régistan a ainsi accueilli les plus grandes manifestations, jusqu’aux funérailles du président Karimov le 3 septembre 2016. Samarcande est aussi la deuxième ville du pays en termes économiques grâce au développement de tous les secteurs d’activités. Riche en ressources naturelles, la région de Samarcande voit notamment l’exploitation du marbre, du granit ou encore de la craie. Les activités agricoles tiennent également une place importante avec les champs de coton et de céréales ou encore l’élevage de vers à soie. Enfin, l’automobile, la métallurgie, l’agroalimentaire et le textile en font un centre industriel incontournable pour le pays. Depuis quelques années, les autorités locales et nationales cherchent à tirer profit de l’incroyable patrimoine culturel de la ville pour développer et promouvoir le tourisme en Ouzbékistan.

Sitôt classé, sitôt contesté

L’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité consacre l’importance historique de Samarcande en tant que « Carrefour de cultures » par ses multiples influences visibles : de l’Afrosiab antique à la ville européenne du XIXème siècle, en passant par la vieille ville médiévale dont fait partie le Régistan. Ce ne sont pas seulement les merveilles architecturales, mais aussi le tissu urbain traditionnel dont l’importance est ainsi reconnue.

Depuis 2005, l’UNESCO multiplie les rappels à l’ordre aux autorités ouzbèke sur l’état de conservation du bien. Outre les dangers liés à l’environnement : séismes, conditions climatiques extrêmes, remontées salines des nappes phréatiques, Samarcande est aussi menacée par la main de l’homme.

Paradoxalement l’inscription sur la liste du patrimoine mondial n’a pas eu l’effet escompté de préservation du bien. Les autorités ouzbèkes en ont essentiellement retenu la reconnaissance de l’importance de l’empire timouride instrumentalisé dans la construction identitaire de la nation ouzbèke. L’ICOMOS, Conseil international des monuments et des sites consulté par l’UNESCO, insistait dans ses avis sur l’importance de considérer le site de Samarcande comme un tout et non une collection de monuments, c’est-à-dire de préserver également l’environnement avec son tissu urbain traditionnel.

En 2009, le président Karimov décide de faire construire un mur séparant les monuments des quartiers populaires. Sur la rue de Tachkent qui relie la mosquée Bibi-Khanum à la place du Régistan, d’immenses portes blanches cachent à présent aux touristes les petites ruelles du tissu urbain traditionnel. Les autorités d’Ouzbékistan semblent avoir du mal à assimiler les contraintes du classement de Samarcande au patrimoine mondial et continuent à moderniser la ville sans tenir compte des délimitations de la zone protégée et de la zone tampon. Dès 2005, l’UNESCO s’alarmait du nouveau plan de gestion de l’urbanisme pour la ville, ce qui n’a pas empêché la construction d’un axe routier à quatre voies pour les camions coupant la ville timouride du site antique d’Afrosiab. Même lors des travaux de restauration, des arrangements avec les règles internationales ont pu être observées pouvant aller jusqu’à l’utilisation de ciment et de béton armé en lieu et place des techniques et matériaux traditionnels.

Aujourd’hui, le potentiel économique semble prendre le pas sur le respect pour l’histoire et la culture. Le nouveau pouvoir ouzbèke devra veiller à ne pas faire de Samarcande un parc d’attraction pour touristes occidentaux en quête d’exotisme.

#1

#1Merveilles menacées d’Asie : les temples de Bagan

#2

#2Merveilles menacées d’Asie : le Taj Mahal

#3

#3Merveilles menacées d’Asie : la Baie d’Halong

#4

#4Merveilles menacées d’Asie : le Régistan à Samarcande

#5

#5Merveilles menacées d’Asie : le mont Everest

#6

#6Merveilles menacées d’Asie : les temples d’Angkor

#7

#7Merveilles menacées d’Asie : la Grande Muraille de Chine

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don