Note de lecture

Livre : la "longue route" de François Cheng, de l'Orient à l'Occident

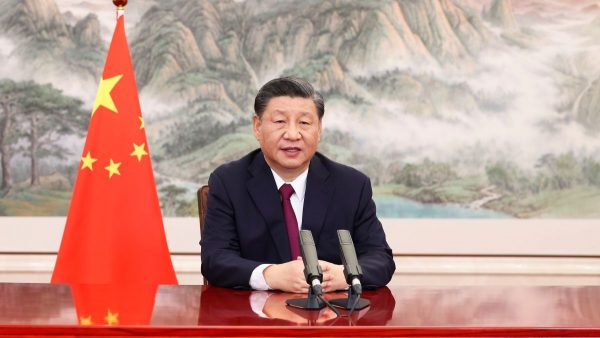

L'écrivain français et sinologue François Cheng, en 2017. (Source : La Croix)

Au fil de pages éblouissantes, l’écrivain français né en Chine en 1929 et académicien depuis 2002 dévoile son amour pour la France. Dans son dernier ouvrage, Une longue route pour m’unir au chant français, publié aux éditions Albin Michel, François Cheng infirme la thèse de Kipling selon laquelle jamais l’Occident et l’Orient ne pourront se comprendre.

Dès la première page, le poète âgé de 93 ans confie qu’il a « toujours travaillé dans la solitude, au fond de ma nuit ». Mais dans ce livre, de nuit il n’en est guère question car cet ouvrage n’est que lumière. 244 pages de bonheur absolu pour le lecteur qui découvre cet homme exceptionnel dont le premier poème a été écrit à l’âge de quinze ans et qui s’intitule « L’eau ».

« Je commence par célébrer le miracle de l’eau qui est à l’origine de la vie, et qui est la vie même, avance François Cheng comme premier postulat. Par le mystère de sa propre origine et par son pouvoir de métamorphose, l’eau suscite en nous une autre soif, celle de connaître et de créer. […] À quinze ans, je ne jouissais pas d’une pensée à proprement parler, mais de certaines intuitions. J’avais conscience que l’existence de l’eau est hautement significative, qu’elle ne se limite pas à étancher nos soifs ordinaires. Par son pouvoir purificateur, elle est seule en mesure de nettoyer nos plaies et nos sangs. Rien ne peut faire que notre désir ne soit relié à celui même de la transcendance. »

Or des plaies de l’âme, François Cheng en a connues : la Chine sous les bombes de l’aviation japonaise pendant la guerre sino-japonaise, puis la guerre civile qui a opposé nationalistes et communistes jusqu’à la victoire du PCC en 1949.

« Ma pauvre patrie est à feu et à sang. Avançant vers le Sud, les envahisseurs, afin de démontrer leur puissance, brûlent et tuent sur leur passage », se souvient celui qui n’était alors qu’un enfant. Les Japonais « se livrent pendant un mois et demi à ce qu’on appellera plus tard le « massacre de Nankin », mettant à mort, par les moyens les plus atroces, trois cent mille personnes. L’irruption du mal radical dans ma conscience d’enfant de huit ans déterminera pour toujours l’orientation de ma quête : aucune vérité ne serait valable si elle ne tient pas compte de ce phénomène humain impossible à contourner. »

Évoquant ses souvenirs de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, où ses parents s’étaient réfugiés avec le gouvernement nationaliste chinois pour fuir l’avancée japonaise, il ajoute : « Dans ce monde figé d’effroi, il n’y a guère que le fleuve qui avance libre, imperturbable. De temps à autre, au gré de son courant, des débris calcinés, des corps déchiquetés. Ô énigmatique présence de l’eau, toi qui désaltère, qui délave, sans toi où vont nos soifs et nos faims, sans toi que faire de nos larmes et de nos sangs ? »

« La terre française sera ma terre ; la langue française sera ma langue »

« Ce qui nous fait palpiter d’émotion, c’est que nous sommes aux sources du Huanghe, le fleuve Jaune, et du Changjiang, le fleuve Bleu, ces deux géants parallèles qui ont façonné les deux courants de pensée confucéen et taoïste, fondement même de la culture chinoise. » L’eau des rivières et des fleuves qui s’évapore, puis la pluie bienfaitrice, un cycle immuable. « En elle le flux et le reflux ravivent la grande rythmique cosmique ; en elle le yin et le yang entretiennent la dynamique interaction des désirs complémentaires. Et surtout nous ne pouvons oublier qu’en fin de compte, elle seule est capable de laver nos larmes et nos sangs. »

La guerre civile entre nationalistes et communistes qui succède à la défaite japonaise se traduit par « un déchaînement de violence dans les provinces du Nord et du centre. La société de l’ancienne Chine, pourrie jusqu’à l’os, sombre dans l’anarchie. »

En 1947, François Cheng fait une longue fugue et se retrouve à Hong Kong. Errant dans les rues sans but « dans un total aveuglement, je concentre mes efforts pour survivre au jour le jour, affrontant pour la première fois la brutalité et la sordidité de l’existence humaine. »

Fin 1948, de retour dans sa famille, celle-ci prend la décision de se rendre en France. Avant ce grand départ, François Cheng a déjà dévoré les traductions chinoises des grands écrivains et poètes occidentaux. Parmi eux, Rilke, Balzac, Stendhal, Hugo, Dumas, Flaubert, Maupassant et Zola. Mais aussi Ronsard, Lamartine, Musset, Baudelaire et Verlaine. Déjà il est amoureux de la France et de ses poètes. Mais lorsqu’il débarque à Paris, François Cheng ne connaît « pas un traître mot de français, pas même « bonjour » ni « merci ». » Il prend néanmoins la décision de rester dans la capitale française lorsque son père et sa mère continuent leur route vers l’Angleterre.

« Je serai à jamais marqué au fer rouge par la scène de notre adieu, se souvient-il : la détresse sans mot de mes parents laissant dans une chambre d’hôtel ce fils indéfinissable et insaisissable, sans études précises, ne possédant aucun diplôme, dans un pays étranger dont il ne parle même pas la langue, alors qu’eux-mêmes, ignorant leur propre avenir, vont s’envoler vers l’inconnu, emmenant avec eux mes trois frères. »

Installé à Paris, dans une situation précaire au début, François Cheng découvre de nombreux intellectuels et artistes qui, pour la plupart, lui tendent leurs bras. En même temps, il constate la différence entre un régime démocratique et un autre autocrate, celui de son pays. Il se livre alors à une comparaison. Pas flatteuse pour son pays. En particulier dans le domaine de la littérature.

« La nouvelle ère dans laquelle a basculé la Chine ouvre-t-elle la voie à une nouvelle poésie ? interroge Français Cheng. Cet espoir, qu’ont caressé quelques utopistes, est rapidement déçu, car celui qui préside un destin du pays prône de façon absolue une littérature « au service des ouvriers, des paysans et des soldats ». Très vite, un des chefs de file du monde littéraire, Hu Feng, pourtant résolument de gauche, est férocement critiqué et jeté en prison, lui qui a fait naître une génération de poètes prometteurs. Ces poètes, à leur tour, vont être persécutés et réduits au silence. Après eux, la prairie fait place au désert. À part une production de propagande, pas une revue, pas une voix qui soit issue de la profondeur de l’être ne se fera entendre durant les décennies qui suivront. »

Dès lors, à mesure que l’idée de l’exil s’installe, s’impose l’évidence : « La terre française sera ma terre ; la langue française sera ma langue. Ce sera, pour sûr, une route ardue, forcément longue et tortueuse. Devant moi s’ouvre l’unique voie, il n’y en aura point d’autre », écrit-il, conscient qu’il lui faut partir de zéro.

François Cheng survit alors avec des petits boulots. Mais il prend racine et avec les intellectuels et artistes qu’il rencontre, il partage « le Verbe ». « Riche de mots nouvellement appris qui constituent pour mon âme un véritable rempart », il apprend des mots de la réalité pratique, mais aussi d’autres qui mènent à des êtres.

Ainsi « des prénoms féminins nés de beaux récits faisant défiler devant moi d’émouvants visages – Clara, Yvonne, Isabelle, Clélie… Il suffit que je lève la tête, je les vois. En face de moi ou quelques rangs plus loin, silencieuses, là, à la fois concentrées et abandonnées. Chacune d’elles plongée dans un livre. Comme dans un miroir, où toute présence créée incarne un éternel présent. Ô miracle d’une communion assurée par le verbe. Il a fallu des siècles et des siècles pour arriver à cet état privilégié », écrit le poète.

« Maître passeur »

Pour le lecteur que je suis, le plus grand message de ce livre est le rôle de trait d’union joué par François Cheng entre l’Orient et l’Occident. Un jour, Claude Roy, poète lui aussi, publie un article dans Le Nouvel Observateur où il décerne le titre de « maître passeur » à l’auteur de ce livre et affirme : « François Cheng est un vivant démenti de l’adage de Kipling selon lequel l’Est et l’Ouest ne peuvent jamais se rencontrer tout à fait. »

Plus tard, en 2002, François Cheng est élu à l’Académie française. Belle récompense pour cet écrivain devenu maître de la langue française mais qui n’en tire aucun orgueil. « Dans la relation que je fais ici de ces rencontres et propos n’entre aucune vanité. Je ne vois pas comment la vanité pourrait avoir sa place dans une vie qui jusqu’au bout se mesure à quelque chose d’infiniment plus grand qu’elle, et qui est simplement la servante. Si envie implicite il y a ici, c’est celle de rendre hommage à ces êtres généreux » rencontrés à Paris. « Ce pays, par son amour pour la littérature et les arts, donne un sens particulier à l’expression « terre d’accueil ». Il permet aux dieux du destin d’effectuer les gestes appropriés pour le secours aux corps souffrants des réfugiés – et aussi, sinon plus, pour la lente renaissance des âmes assoiffées venus du bout du monde. »

D’une union en 1954 avec l’artiste peintre chinoise Zheng Zhenting vient au monde leur fille Anne, elle-même devenue aujourd’hui une grande écrivaine et spécialiste de Confucius. « La venue au monde d’Anne constitue un des faits les plus importants de ma vie, souligne François Cheng. Un événement-avènement. Tout à coup, un être est là, gratuitement là, mais pleinement là, avec sa figure de fraîcheur et de promesse en tous points unique. Pour la première fois je prends la nette conscience que la Vie, au lieu d’être un état de fait, est un don inouï. »

Mais sa relation avec Zheng Zhenting ne dure pas et François Cheng doit élever sa fille tout seul, bien qu’il se dit lui-même « inapte » à le faire. Pourtant, « mois après mois, année après année, j’accompagnerai Anne, me faisant corriger par elle en français, m’enrichissant des matières qu’elle étudiera dans tout le cursus d’enseignement français qu’elle suivra, de l’école maternelle jusqu’au lycée, du lycée jusqu’aux classes préparatoires jusqu’à son entre à l’École normale supérieure. Un jour, lui rendant visite, je la découvrirai dans son antre envahie de livres, jusqu’au plafond, en pleine écriture de son monumental ouvrage [Histoire de la pensée chinoise, NDLR] qui durera dix ans. Je sortirai les larmes aux yeux, le cœur empoigné par la grandeur sacrée de ce qu’est un authentique travail d’esprit. »

Vers la fin des années 1960, François Cheng se rend à Taïwan. « Vingt ans après avoir quitté mon pays natal, je foule ce coin de sol chinois resté libre et ouvert à l’extérieur », décrit-il. L’écrivain en profite pour creuser sa recherche sur l’importance du Verbe en poésie. « Je suis persuadé que c’est seulement par la poésie, le Verbe le plus incarné, que les humains peuvent s’arracher à la vertigineuse pente qui les mène au néant, à conditions qu’ils rejoignent le lyrisme le plus élevé que les meilleurs de leurs prédécesseurs ont atteint. »

C’est au contact de la France, loin des tumultes que connaît la Chine à la lumière de la littérature française, que François Cheng parvient à comprendre les tréfonds de la culture chinoise. « C’est toute la culture occidentale, philosophique et artistique qui me permet de déceler ce qu’il y a de spécifiquement valable dans la pratique chinoise, tant il est vrai que la meilleure part de l’une renvoie à la meilleure part de l’autre. »

Le voyage spirituel de François Cheng ne s’arrête jamais. « Je cherche une voie authentiquement spirituelle, tout en sachant qu’un dialogue à l’horizontale ne peut mener hors des limites du relatif. Ces limites sont d’ailleurs souhaitables car, en théorie comme en pratique, tout système absolu conduit inévitablement à l’obscurantisme ou au pouvoir dictatorial. De fait, au sein de l’humanité, une seule fois un être a accompli un absolu qui ne comporterait aucune forme de mal, lorsqu’il a accepte de donner sa Vie au nom de l’Amour absolu. Moi qui vient de la Voie, je ne saurais me dérober aux choix vertical de la voie christique qui est une vie incarnée. »

La lecture de l’œuvre maîtresse de Charles Baudelaire Les fleurs du mal le bouleverse. « Tout à coup, elle introduit dans le monde de la pensée l’idée de la « modernité ». Celle-ci signifie l’effondrement de la vision issue d’un ordre ancien et, sur le plan littéraire et artistique, elle annonce la fin de l’idéalisme classique. […] Le « mal » en question, pour le poète d’alors, concerne les obsessions sexuelles, l’abus d’alcool et des drogues, la fascination pour des actes ou des ruses attribués à Satan, la hantise du néant, etc. Pour nous qui sommes venus après lui, qui savons ce que fut le terrible XXème siècle, avec la Shoah, les génocides, les totalitarismes, les atrocités appuyées sur la technologie moderne, ce siècle où se manifesta la cruauté humaine sans limite, nous avons du mal une idée autrement plus radicale que ce que le poète désigne à l’époque. »

« Notre verbe nous permet de fonder nos sociétés humaines et, au-delà, de nous relier au divin »

Trois rencontres le marquent profondément : les poètes Claudel, Segalen et Saint-John Perse. Les deux premiers sont intimement liés à la Chine. À Claudel, il dédie le poème suivant :

« Éteindre en nous ce feu

Qui mord, qui dévore ?

Mais que faire de l’autre

Sinon rallumer

Un feu autrement

Plus puissant, plus libre,

Charnel-aérien

À l’image de

La flamme initiale

Ne trahissant rien,

Ne réduisant rien,

Mais transformant tout

En veillée

Nuptiale. »

François Cheng est profondément d’accord avec Claudel pour « penser que l’amour humain et l’amour divin sont d’un seul tenant. Cependant, seul l’amour divin peut sauver l’amour humain de son destin tragique. Nulle autre issue que d’allumer une flamme supérieure pour absorber celle-ci. »

L’écrivain salue l’œuvre de Simon Leys (de son vrai nom Pierre Rykmans), « meilleur sinologue du siècle ». Originaire de Belgique, Pierre Rykmans de son vrai nom s’était ensuite installé en Australie. Auteur de nombreux livres sur la Chine, il s’est appliqué à dénoncer les exactions commises par Mao Zedong et ses acolytes pendant la sinistre Révolution culturelle (1966-1976) ainsi que les dérives du régime communiste chinois.

François Cheng explique aussi un fait majeur pour lui : « une majorité d’êtres ainsi rencontrés sont des femmes. Ce fait me paraît absolument étranger à quelqu’un de foncièrement solitaire comme moi, tourné sans cesse vers l’intérieur pour traquer le mystère de l’Être tapi au plus intime de nous. Je crois être appelé à porter témoignage, à affirmer la valeur fondamentale d’un principe de vie qui devrait être à la base de toutes nos aventures : le principe du Féminin. Ce principe n’est nullement synonyme de faiblesse ou de mièvrerie ; il est la véritable force, une force supérieure, enveloppante, endurante, comprenante, composante. Faute de mots précis pour le cerner, disons en toute simplicité que le Féminin a sa manière de relier à la Vie et de la porter, d’affronter la souffrance et de l’assumer, d’entrer en connivence avec le Divin et de le sentir frémir dans les fibres mêmes de sa chair. »

« À ce propos, poursuit le poète, il y a lieu de rappeler que c’est Lao zi qui, à l’origine du taoïsme, a proclame la primauté du Féminin – le Ying – dans le fonctionnement du Tao. Le Féminin ne s’oppose pas au Masculin – le Yang – mais le régule, participe de son accomplissement par sa douce et incessante interaction. D’où l’adage : « Au cœur du Yang gît le Ying, au cœur du Ying gît le Yang ». Le Féminin n’est donc pas l’apanage des seules femmes, bien que celles-ci en soient en grande partie habitées. Tout être humain a sa part de Féminin, le poète orphique en particulier. Il s’efforce de la préserver en lui, comme la « prunelle de ses yeux », sachant que cette part est faite de l’intuition qui voit l’invisible et qui rétablit les liens. »

Au soir de sa vie, à 93 ans, François Cheng observe la venue prochaine de la mort avec calme et sérénité. « Le pressentiment d’une mort prochaine s’incruste chaque jour davantage dans ma conscience. S’impose à moi l’urgence de creuser, tant qu’il est temps encore, quelques sillons de vie pour que les traces de ce qui a été ne soient pas totalement oblitérées : d’où je viens, ce que j’ai porté, ce vers quoi j’ai tendu. » Ou encore : « La mort, au lieu d’être un simple agent exterminateur, est en réalité la part la plus personnelle, la plus intime de chaque vie. C’est elle qui, du tréfonds de chaque être, le pousse à devenir et à s’accomplir. »

François Cheng reçoit évidemment de nombreux courriers dans lesquels les auteurs, exprimant leur désarroi ou leur douleur, lui demandent des conseils. « Mes correspondants ne peuvent pas se douter que je suis souvent aussi désemparés qu’eux. Car je n’ai rien d’un sage, et je ne cherche pas à l’être. Toute ma vie j’ai été habité par la passion qui a causé tant de déséquilibres chez moi. Si avec l’âge j’ai pu davantage la réguler et la laisser labourer par la transcendance, je ne saurais absolument pas me donner en exemple. Seule ma création, qui résulte d’un effort terrible de dépassement, pourrait apporter quelque lueur. »

Vers la fin de son ouvrage, François Cheng ajoute : « Je viens d’un très vieux pays. En ma mémoire résonnent les affirmations premières des civilisations fondatrices. Dans mes désarrois, je les entends plus résolument : « Au commencement était le souffle Aum du côté de l’Inde ; « au commencement était le souffle Qi du côté de la Chine » ; « au commencement était le Verbe » qui est la source vivante de la voie judéo-chrétienne. Et puis il y a la figure légendaire d’un Orphée qui nous vient de la Grèce, celle de Cang Jie, natif de la terre chinoise. De ce dernier il est dit que le jour où il a inventé les premiers signes de l’écriture idéographique, Ciel et Terre ont tremblé, dieux et démons ont pleuré, parce que, par son acte, il avait volé le secret de la puissance originelle. Au travers de toutes ces affirmations se dégage une vérité née de la grande intuition : notre verbe nous permet de fonder nos sociétés humaines et, au-delà, de nous relier au divin. La lignée humaine est une longue corde tressée qui permet l’ascension. »

Par Pierre-Antoine Donnet

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don