10 idées fausses sur la Chine

Désormais deuxième puissance économique mondiale, la Chine alimente les fantasmes les plus divers. Intense et rapide, son développement soulève de nombreuses questions – et autant de prédictions. Faut-il s’attendre à un ralentissement, voire un effondrement du modèle chinois d’ici quelques années ? Ou bien, au contraire, Pékin va-t-il prendre la place de Washington sur la scène internationale, et imposer sa domination ? Des interrogations souvent légitimes, mais matinées par la méconnaissance d’un système politique à la fois complexe et opaque. Asialyst revient sur les 10 idées fausses parmi les plus persistantes sur la Chine.

Retrouvez ici tous nos Mémos.

SOMMAIRE

1. La Chine manipule sa monnaie

2. La Chine achète le monde

3. La Chine est au bord du gouffre financier à cause de sa dette

4. La Chine dispose d’une économie de marché

5. La Chine n’est plus communiste, elle est devenue capitaliste

6. Les jeunes Chinois sont tous nationalistes

7. La Chine est une dictature centralisée

8. Les droits de l’homme sont incompatibles avec la Chine

9. La Chine est un pays athée

10. La Chine veut dominer le monde

1. La Chine manipule sa monnaie

Qui affirme cette idée ? Les accusations proviennent essentiellement des Etats-Unis, et des candidats à l’élection présidentielle en particulier. En 2008, avant d’être élu président, Barack Obama accuse Pékin d’être responsable de l’énorme excédent commercial sino-américain en manipulant sa monnaie. D’après lui, la Chine doit « modifier ses politiques de change, pour que sa croissance repose moins sur les exportations et davantage sur la demande intérieure ». Il faut dire qu’en 2007, le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine avait atteint un record de 256,2 milliards de dollars.

En 2016, durant sa campagne présidentielle, Donald Trump est beaucoup plus virulent. Il ne cesse d’accuser la Chine de « dévaluer » le yuan, exhortant le Trésor américain à étiqueter officiellement la Chine comme « manipulateur de devises ».

Pourquoi c’est mal formulé ? D’après la Loi américaine sur la facilitation et l’application des échanges commerciaux de 2015 (Trade Facilitation and Trade Enforcement Act), c’est la combinaison de trois critères qui permet de condamner la politique monétaire d’un partenaire commercial : un excédent commercial, un excédent matériel courant, et une intervention unilatérale persistante sur le marché des changes. Or le Département du Trésor a rejeté l’étiquette de « manipulateur de devises » pour la Chine car elle ne répondait qu’au critère d’excédent commercial.

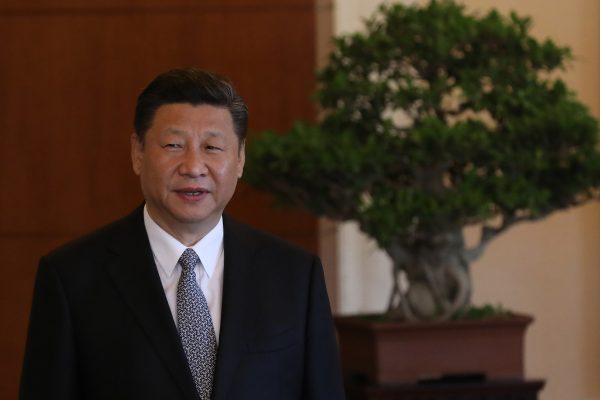

De son côté, le gouvernement de Pékin nie l’accusation de Trump. Le taux de change du yuan n’est pas « à l’origine du déficit commercial sino-américain », d’après Hong Lei, l’ancien porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin envisage malgré tout de poursuivre la « réforme du taux de change axée sur le marché » du yuan. Face aux accusations du président américain, Xi Jinping riposte en dénonçant le protectionnisme des Etats-Unis : « Promouvoir le protectionnisme, c’est comme s’enfermer dans une pièce noire. »

Pourquoi c’est partiellement vrai ? Loin de dévaluer sa monnaie, la Chine tend à en augmenter la valeur tandis que le reste du monde essaie de la réduire. D’après le New York Times, la Chine voit le yuan comme un instrument de son pouvoir croissant et espère rivaliser avec le dollar américain. Depuis que le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de rajouter la monnaie chinoise dans son panier de monnaies de réserve, de nombreux économistes remarquent une « surévaluation » de la devise chinoise. La Chine veut empêcher la dépréciation du yuan en vendant des dollars – plus de 570 milliards entre août 2015 et 2016, d’après le Département américain du Trésor.

2. La Chine achète le monde

Qui affirme cette idée ? Depuis plusieurs années, les médias occidentaux mettent en garde contre l’Empire du Milieu. « La Chine rachète le monde » selon Le Temps, « La Chine achète-t-elle le monde ? » s’interroge la World Financial Review, et The Economist parle même d’être « dévoré par le dragon » chinois.

Cette idée repose essentiellement sur trois facteurs : la croissance des investissements chinois à l’étranger, les réserves de change de plus de 2 500 milliards de dollars ainsi que l’acquisition de terres minières et agricoles surtout en Afrique. Cette peur de la Chine rappelle le « péril jaune » à la fin du XIXème siècle et le « miracle économique japonais » des années 1980, depuis l’achat d’une entreprise sidérurgique de Ford, Rouge Steel, par le consortium Nippon Kokan Co, Mitsubishi et Marubeni.

Pourquoi c’est faux ? Pour Peter Nolan, auteur de Is China Buying The World? (2013), « la Chine n’est pas prête d’acheter le monde dans un futur proche ». Selon lui, le montant des réserves de change et des investissements directs chinois à l’étranger est « très modeste » par rapport aux niveaux atteints par les principaux pays développés. En 2016, le stock d’investissements chinois aux Etats-Unis ne représentait seulement 1,8 % du stock total des IDE reçus par Washington (100 sur 5 600 milliards de dollars). En outre, le flux des investissements chinois vers l’Union européenne a été quasi divisé par deux entre 2014 et 2015, passant de 9,78 milliards à 5,47 milliards de dollars.

Pourquoi c’est partiellement vrai ? Depuis les années 2000, il n’est pas faux de parler des entreprises chinoises « à l’assaut » de l’économie mondiale : leurs investissements à l’étranger ont été multipliés par 20. Le conglomérat chinois ChemChina a notamment attiré l’attention avec les rachats du groupe industriel italien Pirelli pour 7,9 milliards de dollars en 2015 et de la société suisse Syngenta pour 43 milliards de dollars en 2016. Profondément marquée par la crise financière asiatique en 1997, la Chine a accumulé de grandes réserves en devises étrangères, comme d’autres économies d’Asie de l’Est. Cependant, la principale fonction de cette accumulation de réserves est de protéger le pays contre le risque d’une catastrophe financière mondiale, et non de « racheter le monde ».

3. La Chine est au bord du gouffre financier à cause de sa dette

Qui affirme cette idée ? En juin 2016, le premier Directeur général adjoint du FMI, David Lipton, s’inquiétait de l’endettement des entreprises chinoises, pouvant conduire à « une croissance économique bien plus faible ou à une crise bancaire ». Il représente environ 145 % du PIB de la Chine et concerne majoritairement le secteur public (55 % de la dette des entreprises).

Plus globalement, en septembre 2016, la Banque des règlements internationaux (BRI) soulignait l’accélération de la dette chinoise et le risque croissant d’une crise financière d’ici trois ans. L’organisme suisse a relevé un écart du « ratio crédit-PIB » chinois s’élevant à 30,1 % au premier trimestre, le plus élevé parmi d’autres pays majeurs comme le Japon. Selon l’Académie chinoise des Sciences sociales, la dette totale du pays s’élevait à 168,48 milliards de yuans (25,26 milliards de dollars) fin 2015, soit 249 % du PIB de la Chine contre 147 % fin 2008.

Pourquoi c’est partiellement faux ? « Le rythme de croissance de la dette chinoise ne sera pas durable », d’après les prévisions de l’agence de notation Standard & Poor’s. En outre, une crise bancaire est à nouveau susceptible d’être évitée en 2017, à la lumière d’une autre année de croissance du PIB dépassant 6% et d’un changement dans la composition du crédit pour soulager la qualité des actifs. Pékin pourrait aussi « socialiser » sa dette à travers différentes entités : le gouvernement central, l’administration locale, les entreprises publiques et les banques.

Par ailleurs, le gouvernement chinois souligne la spécificité de sa dette par rapport à celle des autres pays. Contrairement au Japon et aux Etats-Unis, la Chine serait en effet mieux armée pour surmonter ses problèmes financiers, dans la mesure où les plus gros emprunteurs chinois sont des entreprises d’Etat. Leurs actifs garantiraient ainsi des prêts capables de rembourser la dette. En outre, la Chine dispose d’une énorme réserve en devises étrangères que le gouvernement peut mobiliser en cas de péril dans le système financier. Enfin, une partie du crédit chinois s’écoule dans le secteur productif. La majorité de la dette chinoise repose entre les mains des autorités locales, au sein d’un système financier largement fermé, donnant aux dirigeants chinois un peu de répit pour réparer les dégâts.

*Ralentissement de la croissance économique d’un pays en raison de l’augmentation du coût du travail, ce qui ne permet pas d’élever le revenu moyen par habitant au-delà d’un certain seuil considéré comme intermédiaire.

Pourquoi c’est partiellement vrai ? Le risque réel concerne une utilisation contestable de la dette qui pourrait affecter la productivité de la Chine. En d’autres termes, la mauvaise répartition des capitaux constitue le cœur du problème car la majorité du crédit est versée aux entreprises publiques et aux pouvoirs locaux plutôt qu’au secteur privé. Cette tendance pourrait donc ébranler la croissance potentielle de la Chine sur le long terme et la faire tomber dans le « piège du revenu intermédiaire »*, d’après l’équipe de recherche de l’institution financière Macquarie Group. Il serait pour autant impropre de parler de « gouffre financier ». 4. La Chine dispose d’une économie de marché

Qui affirme cette idée ? Les autorités de Pékin sont formelles : plus de 15 ans après son adhésion à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) en 2001, la Chine doit désormais être reconnue pour ce qu’elle est : une économie de marché. Près de 80 pays lui ont d’ailleurs accordé ce statut dont l’Australie, la Russie ou encore le Brésil, mais toujours pas les Etats-Unis, le Japon et l’Union européenne.

Pourquoi c’est partiellement faux ? Une économie est dite « de marché » lorsque son fonctionnement repose sur la loi de l’offre et de la demande. Contrairement à l’économie dite « planifiée », elle suppose donc intervention faible, voire inexistante, de l’Etat. Mais parce que Pékin met en place des « plans quinquennaux », de nombreux secteurs de l’économie chinoise échappent encore à la logique d’économie de marché, précise la China Business Review. C’est le cas de l’acier et de l’aluminium, dont les industries ont bénéficié de généreuses subventions étatiques. Si bien qu’aujourd’hui, la Chine dispose de 60% de la capacité sidérurgique mondiale et exporte ses produits à des prix de dumping.

Pourquoi c’est partiellement vrai ? La Banque mondiale le souligne bien : en une quarantaine d’années, la Chine est progressivement passée d’une « économie planifiée centralisée » à une « économie axée sur le marché ». A l’origine de cette transformation, des réformes initiées en 1978 sous l’égide de Deng Xiaoping, à la faveur de la politique dite des « quatre modernisations » (si ge xiandaihua 四个现代化), et étendues à l’ensemble de la Chine en 1984. Le but est d’établir une « économie socialiste de marché » (shehuizhuyi shichang jingji 社会主义市场经济), dont la notion est inscrite dans le préambule de la Constitution chinoise de 1993. Derrière l’oxymore, il s’agit de libéraliser l’économie chinoise sans assouplir le régime du Parti unique. Néanmoins, les réformes sont encore incomplètes pour que la Chine puisse se targuer d’être une véritable économie de marché, conclut toujours la Banque mondiale.

Pourquoi c’est ambigü ? L’OMC ne dispose pas d’une définition arrêtée de l’économie de marché, dont elle laisse l’appréciation à ses Etats-membres. Ainsi, les pays de l’Union européenne ont par exemple développé 5 critères permettant d’attribuer ce statut à un Etat tiers, en vertu du règlement n°1225/2009.

C’est pourquoi l’octroi du statut d’économie de marché à la Chine doit également être analysé en termes politiques. L’Australie y a été favorable pour deux raisons. D’une part, il s’agissait de ne pas irriter son principal partenaire commercial : en 2015-2016, près du tiers (30,8%) des exportations australiennes étaient à destination de la Chine et près d’un quart (22,6%) de ses importations en provenaient. D’autre part, l’impact du dumping chinois est modéré d’après Canberra, dans la mesure où il concerne des secteurs d’activité considérés comme secondaires pour l’économie australienne : la mise en place de politiques anti-dumping dans le pays serait donc contre-productive. Ce qui n’est pas le cas pour l’acier européen et américain.

5. La Chine n’est plus communiste, elle est devenue capitaliste

Qui affirme cette idée ? La réforme économique mise en place à partir de 1978 par Deng Xiaoping a incité chercheurs, journalistes et hommes politiques à s’interroger sur la nature communiste du régime chinois. Dès 1992, l’économiste Yves de Ricaud se demandait par exemple si la Chine n’était pas même devenue « capitaliste », dans un article de Perspectives chinoises. Une analyse appuyée plus de vingt ans après par le prix Nobel d’économie Ronald Coase dans son ouvrage How China became capitalist, puis relayée par des think-tanks conservateurs américains comme le CATO institute et même illustrée en cartes par France Culture.

De leur côté, les politiques ne sont pas en reste. Comme le président philippin Rodrigo Duterte qui affirmait en janvier dernier que « le communisme [n’existait] plus en Chine » ou le président du MEDEF Pierre Gattaz qui déclarait en novembre 2016 : « J’ai quitté un pays communiste, la France, pour venir dans un pays libéral, la Chine. »

Pourquoi c’est partiellement faux ? Officiellement, la République populaire de Chine se revendique un Etat communiste. En attestent les articles 1 et 24 de sa Constitution qui disposent respectivement : « La République populaire de Chine est un Etat socialiste sous dictature populaire démocratique, menée par la classe ouvrière et fondée sur l’alliance des travailleurs et des paysans » ; et « [L’Etat] fait l’éducation du peuple en matière de patriotisme et de collectivisme, d’internationalisme et de communisme, de matérialisme historique et dialectique afin de combattre le capitalisme, la féodalité et autres idées décadentes. »

Aujourd’hui, la matrice communiste du régime chinois est encore mise en avant par les organes de propagande. C’est ce que rappelait en 2015 un éditorial du Global Times : « Depuis la période de réforme et d’ouverture, le communisme n’est plus un slogan à la mode dans les journaux et la bouche des gens. Mais en tant qu’idéal noble, il continue de donner au pays sa direction. » L’année suivante, le même quotidien publiait d’ailleurs un papier vantant la « supériorité » du modèle communiste chinois sur le modèle capitaliste.

Les opposants et dissidents chinois tiennent également à rappeler la nature communiste du régime : « Les signes extérieurs d’une société de consommation moderne ne changent pas l’essence du régime chinois », avertissait par exemple The Epoch Times en début d’année. La Chine demeure un Etat communiste typique. Le Parti contrôle les terres et les secteurs-clé de l’économie. Il maintient un contrôle strict sur la liberté de parole, de rassemblement et de croyance. Enfin, la structure du régime politique chinois est celle d’une dictature classique de type léniniste. »

Pourquoi c’est partiellement vrai ? Certes, la Chine d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celle de Mao Zedong. Cependant, ce n’est pas un capitalisme à l’occidentale qu’a embrassé le pays à l’issue de 30 ans de réformes économiques, mais un « capitalisme d’Etat », selon les termes de la sinologue Marie-Claire Bergère. Le Parti communiste reste aux manettes de l’économie chinoise, dans la mesure où ce sont ses cadres qui dirigent les grandes entreprises publique, lesquelles constituent encore aujourd’hui le moteur de la croissance nationale.

Par ailleurs, selon sondage publié par le think tank américain Pew Research Center, plus des trois-quarts (76 %) des Chinois estimaient que « l’économie de marché assure une meilleure situation à la plupart des personnes, quand bien même certaines deviennent riches et d’autres pauvres » – soit 6 points de plus qu’aux Etats-Unis (70 %) et 11 qu’au Royaume-Uni (65 %). Conclusion : « Le gouvernement chinois est peut-être communiste, mais sa population adopte le capitalisme. »

6. Les jeunes Chinois sont tous nationalistes

*Voir : Thomas L. Friedman, « China’s Nationalist Tide », The New York Times, 13 mars 1996.

Qui affirme cette idée ? Depuis le lancement des campagnes d’éducation patriotique (aiguozhuyi jiaoyu huodong 爱国主义教育活动) de l’après Tian’anmen (1989), visant à « prémunir » la jeunesse chinoise contre « l’idéologie occidentale »*, les observateurs sont formels : « Le nationalisme chinois ne cesse de grimper. » C’est le constat unanime relevé par Alastair Iain Johnston, professeur à Harvard : les think tanks, le gouvernement américain et les médias évoquent année après année une « poussée nationaliste » chez les jeunes Chinois, que la réussite économique de leur pays inciterait à « se venger » pour le « siècle de honte » essuyé depuis la première guerre de l’Opium jusqu’à la fondation de la République populaire de Chine (1839-1949).

Pourquoi c’est faux ? L’article d’Alaistair Iain Johnston, repris par Foreign Policy, contient une enquête édifiante réalisée auprès de la population pékinoise entre 1998 et 2015. Les enseignements sont doubles. D’une part, le sentiment nationaliste n’a pas augmenté sur la période dans la capitale. D’autre part, les jeunes Chinois (nés dans les années 1980 et 1990) semblent moins nationalistes que leurs aînés. Proportionnellement, ces derniers sont deux fois plus prompts que leurs descendants à soutenir inconditionnellement leur gouvernement « même s’il a tort ». Toutes les générations ont néanmoins connu un sursaut nationaliste dans la foulée des Jeux Olympiques de 2008.

Pourquoi c’est partiellement vrai ? Le nationalisme de la jeunesse chinoise s’exprime à travers deux phénomènes circonscrits mais particulièrement visibles. Les Fenqing (愤青, abréviation de Fennu Qingnian 愤怒青年), littéralement « jeunesse en colère », est un terme apparu dans les années 1970 et réemployé depuis les événements de Tian’anmen pour désigner les jeunes Chinois menant des actions ou prenant ouvertement position contre les pays étrangers dont les intérêts sont jugés menaçants vis-à-vis de la Chine (essentiellement le Japon et la Corée du Sud). On se souviendra par exemple des magasins et restaurants japonais pris pour cible en 2012, lors de la hausse des tensions liées au îles Senkaku/Diaoyu, ou bien du boycott des magasins Carrefour en 2008 après le passage chahuté de la flamme olympique à Paris.

Les Xiao Fenhong (小粉红), littéralement « petit rose », forment un groupe majoritairement composé de femmes actives dont la particularité réside dans leur transgression de la censure chinoise. Ces jeunes nationalistes postent des commentaires pro-chinois sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram – tous bloqués par le gouvernement de Pékin) d’artistes, de sportifs ou de politiques étrangers ayant tenu des propos ou eu un comportement considéré comme blessant ou insultant vis-à-vis de la Chine. Ce fut par exemple le cas lorsque Tsai Ing-wen, en janvier 2016, a remporté les élections présidentielles à Taïwan.

7. La Chine est une dictature centralisée

Qui affirme cette idée ? Voilà une représentation peu relayée mais bien prégnante chez les néophytes : la concentration du pouvoir décisionnel entre les mains de l’élite du Parti communiste (membres permanents du Bureau politique du PCC) si ce n’est du seul Xi Jinping, combinée à la quasi-absence d’autonomie dont devraient en réalité jouir les « régions autonomes » (Tibet, Xinjiang, Mongolie intérieure, Ningxia, Guangxi), peut conduire à l’idée d’un gouvernement central chinois omnipotent et dont les décisions seraient appliquées unanimement sur l’ensemble du territoire chinois.

La nuance, lorsqu’elle est apportée, s’avère timide. Le New York Times résume : « Pékin exerce un contrôle resserré sur tout pouvoir politique et sur les principaux processus de décision. […] D’après le fonctionnement actuel du système, le rôle des gouvernements locaux et provinciaux se limite [donc] à mettre en place les politiques décidées en haut. [Mais] afin d’appliquer les directives du gouvernement central, les leaders locaux disposent d’une grande latitude en matière de dépenses. » Seulement ?

Pourquoi c’est partiellement faux ? Pour le think tank américain Stratfor, « le fossé entre les intérêts du gouvernement central et des gouvernements locaux […] demeure un enjeu fondamental pour les dirigeants chinois, aujourd’hui encore. […] Dans la mesure où les conditions locales varient fortement selon les régions, il est inconcevable d’espérer une application uniforme des politiques développées par le centre. Et comme Pékin l’a bien compris, une mise en place efficace de ces politiques nécessite une certaine ouverture en matière d’autonomie locale. »

Dans les années 1980, la période de réforme et d’ouverture a conduit à une décentralisation administrative et fiscale. Un retour en arrière est opéré la décennie suivante, afin d’éviter que le potentiel développement de factions locales ne remette en cause la stabilité du Parti. Pour autant, certaines pratiques restent vivaces comme celle du « protectionnisme local » (difang baohuzhuyi 地方保护主义), visant à favoriser certaines entreprises du terroir – et à permettre des revenus plus confortables au gouvernement provincial considéré.

En quelques mots, les chercheurs au Paulson Institute Evan A. Feigenbaum et Damien Ma expliquent dans Foreign Affairs que « tout en prêtant allégeance aux orientations politiques du Parti, les autorités provinciales dépensent de l’argent dans des efforts [purement] locaux pour attirer des entreprises, favoriser l’investissement et maintenir la croissance éconmique, parfois au détriment des normes nationales ou de la cohérence entre les provinces et les villes. » C’est en partie ce qui a poussé le politologue chinois Zheng Yongnian à parler d’un « fédéralisme de facto » à l’oeuvre dans son pays.

Pourquoi c’est partiellement vrai ? Il est fréquent de lire que Xi Jinping est le président chinois le plus puissant depuis Deng Xiaoping. Sa marque de fabrique réside certainement dans la concentration progressive du pouvoir dont il s’assure, en s’attribuant de nouvelles fonctions et en plaçant ses alliés aux postes-clés des baronnies provinciales. En ce sens, il renforce constamment la subordination des provinces au gouvernement central.

Sa toute-puissance serait néanmoins à tempérer selon The Atlantic, dans la mesure où l’état de ses relations avec l’élite du parti (dont les autres membres du Comité permanent du Bureau politique) et avec l’armée semble parfois incertain.

8. Les droits de l’homme sont incompatibles avec la Chine

Qui affirme cette idée ? Les violations répétées des droits humains en Chine et la qualification de ces derniers comme « infiltration d’origine étrangère » par certaines grosses huiles du Parti communiste, comme le souligne l’ONG Human Rights Watch, poussent d’aucuns à considérer la Chine comme rempart à l’universalité des droits de l’homme. Pire, c’est la Chine toute entière qui serait incompatible avec cette notion. En cause : sa société confucéenne où la primauté est accordée à la communauté et non à l’individu, selon les arguments collectés par la philosophe May Sim en 2004.

Pourquoi c’est faux ? En réalité, l’incompatibilité supposée entre les droits de l’homme et le confucianisme fait débat au sein de la communauté académique. Le politiste Joseph Chan et le sociologue Ambrose King estiment par exemple que les valeurs confucéennes sont compatibles avec « l’autonomie morale » du sujet et donc, par extension, les droits de l’homme.

Il est également important de souligner que les violations des droits de l’homme en Chine sont parfois (souvent) exercées à l’encontre… de défenseurs chinois des droits de l’homme, justement ! Parmi les exemples les plus saillants, on trouve celui de l’écrivain Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 2010 et contributeur de la Charte 08 (Ling Ba Xianzhang 零八宪章) – manifeste critiquant le pouvoir chinois et en faveur du respect des libertés civiles. Le texte a été signé par plus de 300 intellectuels.

De telles initiatives ne sont pas uniquement le fait d’un petit cercle d’élites. Il suffit pour cela de repenser au mouvement de Tian’anmen en 1989 qui rassemblait non seulement des intellectuels, mais aussi des étudiants et des ouvriers militant en faveur de réformes démocratiques et du respect des droits de l’homme. Il convient donc de réfuter tout discours culturaliste selon lequel les Chinois seraient imperméables aux droits de l’homme du fait de leur matrice occidentale.

Pourquoi c’est mal formulé ? S’il y a incompatibilité, ce n’est pas du fait de « la Chine » en tant que telle, mais du régime politique chinois actuellement en place. Les entraves aux libertés civiles (expression, religion, genre et orientation sexuelle) commises par le Parti communiste contribuent à assurer sa survie ainsi que celle de la République populaire de Chine.

En juin 2015, le magazine américain Time mettait par exemple en couverture celle qui allait devenir la présidente de la République de Chine (Taïwan) l’année suivante avec pour titre : « Elle pourrait diriger la seule démocratie du monde chinois ». Ce qui démontre bien la possible adéquation entre droits de l’homme et monde chinois, quand bien même la trajectoire historique de Taïwan diffère sensiblement de celle du continent chinois.

9. La Chine est un pays athée

Qui affirme cette idée ? Communisme et religion ne sont pas réputés pour faire bon ménage. De là à envisager tout pays (officiellement) communiste comme athée, il n’y a qu’un pas allègrement franchi dans le cas de la Chine : par des publications religieuses comme le National Catholic Reporter en 2015 – « La Chine, un pays officiellement athée, promeut le bouddhisme » – des médias généralistes comme la BBC en 2016 – « La Chine est un pays officiellement athée » – ou par des Chinois eux-mêmes, tel un membre du PC cité par Mathieu Duchâtel et Joris Zylberman dans leur ouvrage Les nouveaux communistes chinois – « La Chine est […] le plus grand pays athée au monde ».

Pourquoi c’est faux ? L’article 36 de la Constitution de la République de Chine dispose : « Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de croire à une religion. Aucun organe de l’Etat, aucun organisme public ou privé ne peut contraindre les citoyens à croire ou à ne pas croire à une religion. » Bien que la pratique de la religion soit entravée dans les faits, la Chine n’est donc pas un pays athée dans le sens où toute une frange de sa population se déclare comme religieuse – 7 % d’après un sondage de l’institut américain Gallup en 2015, ou encore 34,1 % d’après des universitaires shanghaïens à la fin des années 2000.

Quoi qu’il en soit, le nombre d’adultes religieux en Chine ne cesse de grimper depuis le décès de Mao Zedong en 1976, comme l’atteste le think tank américain Council on Foreign Relations (CFR) qui reprend les chiffres de la World Religion Database (http://www.worldreligiondatabase.org/wrd_default.asp). Entre 1970 et 2015, les adeptes de la « religion populaire chinoise » (Chinese folk-religionists) auraient doublé (passant de 200 à 400 millions), les bouddhistes quadruplé (50 à 200 millions) et les chrétiens seraient partis de 0 pour atteindre 100 millions de fidèles. L’explosion du christianisme en Chine lui vaut même d’être qualifié par The Economist de « fissure dans l’édifice athée ».

Pourquoi c’est mal formulé ? Si la Chine n’est pas un pays athée, c’est le PC qui, officiellement, l’est – en vertu de son idéologie « marxiste-léniniste-maoïste », explique le sociologue Fenggang Yang au Diplomat. De fait, le parti interdit à ses membres de nourrir une quelconque croyance religieuse et menace d’exclusion ceux qui oseraient contrevenir à cette règle. Cette exigence s’est même officiellement étendue début 2016 aux anciens membres du PC, indique la BBC. De son côté, la Ligue chinoise des jeunesses communistes a testé son soft power en publiant une vidéo d’une dizaine de minutes articulée autour du thème « Et si l’athéïsme était une religion ? ».

Contre les raccourcis simplificateurs, il convient donc de dire que « l’Etat chinois est athée » puisque toute dimension religieuse est interdite au sein de l’appareil du parti communiste et donc de l’appareil d’Etat. Cela n’est évidemment pas sans conséquence sur le peuple chinois, puisque la religion est considérée comme une menace par le Parti si elle n’est pas encadrée par ce dernier.

C’est pourquoi, explique le magazine américain Time, l’Eglise catholique chinoise ne reconnaît pas officiellement l’autorité pontificale. Mais aussi pourquoi toute trace du Dalaï-lama, chef spirituel bouddhiste, est interdite dans les monastères tibétains. Et enfin pourquoi le culte musulman au Xinjiang est sévèrement encadré voire réprimé – dernier fait marquant en date : l’interdiction de donner un nom religieux à son enfant musulman depuis avril 2017, rapporte The Guardian.

10. La Chine veut dominer le monde

Qui affirme cette idée ? Voilà certainement l’idée reçue la plus vivace à propos de la Chine. Quelques recherches suffiraient à mettre à jour les plans de Pékin pour dominer le monde en matière de jeux vidéos, de high-tech, de smartphones, de robots, mais aussi de foot, de golf, de mode ou encore de forage pétrolier.

De manière générale, c’est l’argument économique qui prévaut : l’universitaire et journaliste britannique Martin Jacques expliquait en 2009, dans son livre When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, que la future puissance économique de la Chine lui permettra d’influencer le monde en matière politique et culturelle – le tout en corrélation avec un « déclin » de l’Occident et des Etats-Unis au premier rang. L’ancien colonel de l’APL Liu Mingfu écrivait d’ailleurs l’année suivante dans son ouvrage Le rêve chinois : objectifs, lignes directrices et confiance en soi (Zhongguo meng : Zhongguo de mubiao, daolu ji zixinli 中国梦——中国的目标、道路及自信力) : « Cela fait un siècle que la Chine rêve d’être la première puissance mondiale », rapporte The Atlantic.

Aujourd’hui, c’est le projet de « Nouvelles Routes de la Soie (« One Belt One Road », OBOR) qui semble particulièrement inquiéter les puissances rivales de Pékin. « Avec OBOR, la Chine lorgne pour la première fois sur le leadership mondial », titrait ainsi India Today en mai dernier. Le même mois, un éditorial du Japan Times égrenait les zones d’ombres du projet chinois, notamment en matière de « recherche de leadership régional et mondial ». Enfin, le média américain CNBC estimait toujours à la même période que la Chine tentait de « refaçonner le monde » à sa convenance avec les Nouvelles Routes de la Soie.

Pourquoi c’est faux ? Le directeur de l’Institut des Relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Boniface, porte un coup efficace à cette idée reçue dans son ouvrage 50 idées reçues sur le monde, édité en 2017. Certes, les discours officiels chinois prônent une « émergence pacifique » (heping jueqi 和平崛起) et expliquent la montée en puissance de leur pays comme le simple recouvrement du prestige international dont il a joui jusqu’au XIXe siècle. Mais surtout, la croissance chinoise a connu un brusque ralentissement depuis la crise économique et financière internationale de la fin des années 2000, s’établissant aujourd’hui à moins de 7 % par an. Les craintes de voir la Chine finir par dominer le monde, si elles pouvaient s’avérer (en partie) fondées il y a une dizaine d’années, relèvent désormais du fantasme.

En outre, si la Chine voulait véritablement dominer le monde, il lui faudrait encore une cinquantaine d’années pour rattraper les Etats-Unis, les concurrencer efficacement et enfin les dépasser pour les remplacer, d’après le magazine américain The Atlantic.

Pourquoi c’est mal formulé ? Plus exactement, la Chine veut deux choses sur le plan international. Elle ne veut pas dominer le monde, mais pouvoir l’influencer. Être reconnue comme une grande puissance et pouvoir jouer à armes égales avec ses homologues, voilà le souhait d’une Chine qui, en aucun cas, ne souhaite endosser le rôle de « gendarme du monde » comme les Etats-Unis au lendemain de la guerre froide. Contre un système international unipolaire, bipolaire ou encore apolaire, Pékin aspire de fait à la multipolarité, explique Anthony Saich, professeur de relations internationales à Harvard dans The Conversation.

Deuxièmement, la Chine ne veut pas dominer le monde, mais l’Asie. Du moins, c’est ce que l’on peut légitimement supposer. Car bien que ce désir ne soit pas expressément formulé, Pékin niant toute volonté hégémonique qu’elle soit régionale ou mondiale, les actes parlent d’eux-mêmes : militarisation accrue en mers de Chine, privilège de l’attention porté aux pays asiatiques dans le cadre de l’initiative OBOR, jeu d’influence au sein de l’ASEAN, concurrence avec les autres puissances régionales (Japon, Corée du Sud et Inde), avec les Etats-Unis en Asie-Pacifique et avec la Russie en Asie centrale. D’après les chercheurs associés au think tank américain Wilson Center, il s’agit là d’un corollaire direct à la volonté chinoise de recouvrer la puissance de l’ex-« Empire du milieu ».

Par Alexandre Gandil et Joana Hiu

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don