Tag : Etats-Unis

Publié 11 Novembre 2023

Publié 11 Novembre 2023Sommet Xi-Biden : les enjeux de la puissance derrière les préparatifs

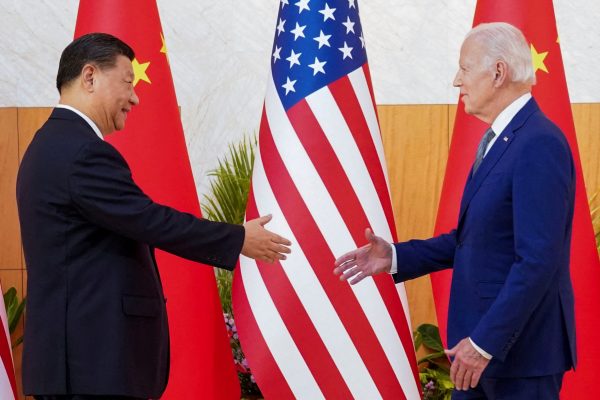

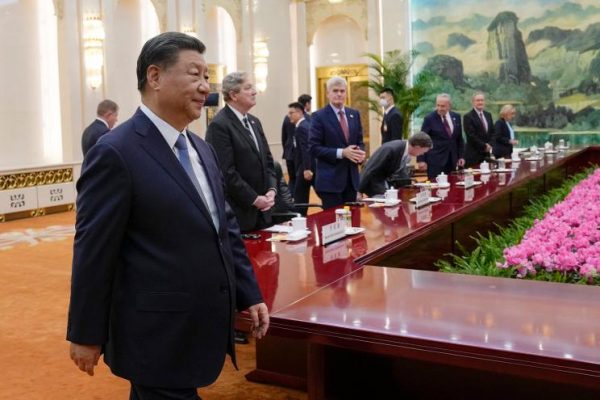

Joe Biden et Xi Jinping se rencontreront le 15 novembre à San Francisco pour leur premier sommet en un peu plus d’un an. Un événement d’une portée planétaire que les États-Unis et la Chine devront impérativement l’un et l’autre pouvoir présenter comme un succès, et qu’ils s’emploient à préparer avec le plus grand soin dans ce but.

Publié 04 Novembre 2023

Publié 04 Novembre 2023Les tensions sino-américaines toujours fortes avant le sommet Xi-Biden à San Francisco

Les tensions entre les États-Unis et la Chine demeurent fortes à l’approche d’un sommet à la mi-novembre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping. Pékin et Washington s’efforcent de rebâtir un minimum de confiance mutuelle, mais la tâche s’avère compliquée dans un environnement international plus volatile que jamais.

Publié 04 Novembre 2023

Publié 04 Novembre 2023Métaux critiques : pourquoi la Chine et l’Asie-Pacifique restent incontournables

La demande mondiale d’énergie va devenir moins gourmande en énergies fossiles, mais beaucoup plus consommatrice de métaux, qui sont indispensables à la transition énergétique. Dans ce vaste mouvement de bascule, l’Asie-Pacifique, et en particulier la Chine, ont acquis une position dominante qui, malgré la mobilisation récente des pays occidentaux, semble en train de se renforcer. Les ressources minières sont concentrées dans quelques pays, les capacités de raffinage et de transformation sont largement contrôlées par la Chine et la montée en puissance des tensions géopolitiques peut à tout moment affecter le libre-échange des métaux critiques au détriment des pays occidentaux, et en particulier de l’Europe.

Publié 27 Octobre 2023

Publié 27 Octobre 2023Moyen-Orient, Taïwan, mers de Chine : Pékin et Washington face à des enjeux déterminants

Tandis que Pékin et Washington préparent un probable sommet entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden en novembre à San Francisco, la Chine et les États-Unis sont plus que jamais confrontés à des choix déterminants pour leur avenir commun, l’un et l’autre se trouvant devant des décisions cruciales face à la poudrière du Moyen-Orient.

Publié 21 Octobre 2023

Publié 21 Octobre 2023Pourquoi l’Asie ne soutient pas Israël dans sa guerre contre le Hamas

Les pays d’Asie-Pacifique ont payé un lourd tribut humain lors de l’attaque du Hamas contre Israël, avec davantage de morts, de disparus ou d’otages que l’Europe ou l’Amérique du Nord. Pour autant les déclarations de soutien à Israël sont restées discrètes et peu nombreuses. Seuls le Japon et l’Australie désignent officiellement le Hamas comme une organisation terroriste, tandis que les opinions publiques prennent de plus en plus ouvertement parti contre l’offensive israélienne à Gaza. Quatre raisons expliquent cette divergence avec les gouvernements occidentaux.

Publié 21 Octobre 2023

Publié 21 Octobre 2023Poutine en Chine, Biden en Israël : le temps de tous les dangers

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu mardi 17 octobre à Pékin où il a rencontré son "meilleur ami" chinois Xi Jinping. Le lendemain, Joe Biden effectuait une courte visite en Israël pour apaiser les tensions extrêmes après l'attaque terroriste du Hamas. Une concomitance qui pourrait augurer de l’ouverture d’un troisième front militaire pour les États-Unis. La Chine et la Russie ne manqueraient pas d'en tirer parti.

Publié 13 Octobre 2023

Publié 13 Octobre 2023La guerre entre Israël et le Hamas plonge la Chine en eaux troubles

La Chine s’est pour le moment abstenue de qualifier de "terroristes" les attaques meurtrières du Hamas contre Israël en dépit des pressions occidentales. Mais la guerre totale déclarée par les autorités israéliennes contre cette organisation plonge le régime chinois en eaux troubles avec des choix difficiles dont certains sont de nature à ternir davantage son image.

Publié 07 Octobre 2023

Publié 07 Octobre 2023Bali : le nouvel imaginaire occidental

Créature de l'imaginaire occidental, le mythe de Bali a la vie dure. Mais il est aujourd'hui fortement remis en cause. Surtourisme et comportements irrespectueux trop nombreux de la part des visiteurs occidentaux, Bali est en plein questionnement sur son avenir économique, patrimonial et social. Faut-il mettre fin à une dépendance néfaste et développer sur d'autres secteurs d'exportation comme l'agriculture et l'artisanat ? Ou bien faut-il continuer à fonder le développement de l'île sur le tourisme ? Le gouvernement provincial de l’île indonésienne a annoncé qu’il allait introduire des règles pour attirer des touristes étrangers d’une "meilleure qualité", notamment en limitant leur nombre. Une taxe individuelle de 10 dollars sera imposée à partir de 2024.

Publié 14 Septembre 2023

Publié 14 Septembre 2023Des BRICS au G20, l’éternel conflit Chine-Amérique

Dans le sillage du sommet des BRICS, le G20 s’est achevé dimanche 10 septembre à New Delhi avec en filigrane l’éternel conflit qui s’aiguise entre Chine et États-Unis. Les deux superpuissances ont tenté de tirer parti de ces deux événements, avec cependant un léger avantage aux Américains, favorisés par l’absence inexpliquée en Inde du président chinois Xi Jinping.

Publié 09 Septembre 2023

Publié 09 Septembre 2023Russie-Inde-Chine : quand les amis de mes amis sont mes ennemis

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Inde et la Russie aiment afficher leur proximité historique et leur rapprochement commercial. Mais un troisième acteur vient compliquer leur relation : la Chine. Si la Russie rêve d’une triple alliance eurasiatique, l’Inde prend soin de garder un pied dans le bloc occidental. Ses relations turbulentes avec la Chine ne montrent aucun signe d’apaisement.

Publié 07 Septembre 2023

Publié 07 Septembre 2023La Chine peut-elle devenir le leader technologique du monde ?

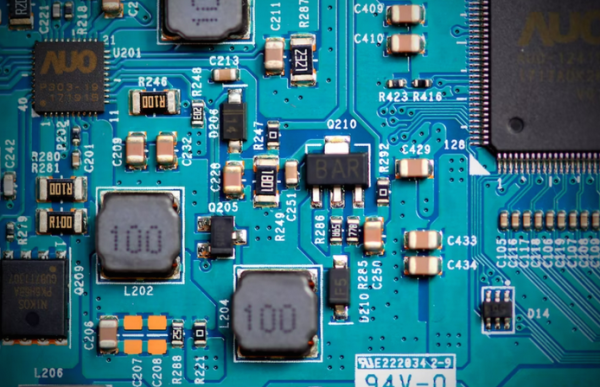

Les États-Unis multiplient depuis deux ans les restrictions à l’exportation et à l’investissement vers la Chine. Avec l’ambition affichée de conserver un avantage aussi large que possible sur les technologies critiques - semi-conducteurs et intelligence artificielle en particulier. Pourtant différents rapports alarmistes sur l’étendue du rattrapage technologique chinois ont été publiés dans des revues anglo-saxonnes, soulignant l’émergence d’un leadership technologique dans bon nombre de domaines. La guerre des semi-conducteurs va retarder ce rattrapage, et la suprématie américaine dans ce secteur paraît assurée à l’horizon 2030. Pour l’horizon plus lointain de 2049, qui correspond au centenaire de la création de la République populaire de Chine, l’incertitude est beaucoup plus forte et les paris sont ouverts.

Publié 07 Septembre 2023

Publié 07 Septembre 2023Chine : la crise économique, prélude d'un hiver politique et social ?

Plongée dans une crise économique profonde et durable, conséquence principalement d’une gouvernance devenue l’otage de l’idéologie, la Chine entre dans une période de repli sur soi. Derrière, pointe le spectre d’un long hiver politique et social. Sans compter le risque d’une fuite en avant sur le front extérieur, qui pourrait se traduire par une crispation militaire plus forte encore autour de Taïwan.

Publié 15 Juillet 2023

Publié 15 Juillet 2023Chine-Amérique : semi-conducteurs contre terres rares, au cœur de la guerre technologique

Les États-Unis et la Chine se livrent une guerre acharnée dans le domaine clé des hautes technologies. En particulier les semi-conducteur, au cœur de la nouvelle révolution industrielle. L’issue de ce bras-de-fer reste incertain. Il met néanmoins en lumière la volonté américaine de freiner à tout prix l’ascension chinoise qui semblait, jusqu’à il y a peu, irrésistible.

Publié 01 Juillet 2023

Publié 01 Juillet 2023Chine-Russie : les fissures dans la citadelle Poutine, un cauchemar pour Pékin

La tentative d’insurrection d’Evgueni Prigojine, chef de la milice privée russe Wagner, a fait apparaître d’évidentes fissures au sein du pouvoir de Vladimir Poutine. Un cauchemar pour le régime communiste chinois pour qui un effondrement de la Russie serait synonyme de la disparition de son seul grand allié sur la scène internationale face à un Occident solidaire contre lui.

Publié 24 Juin 2023

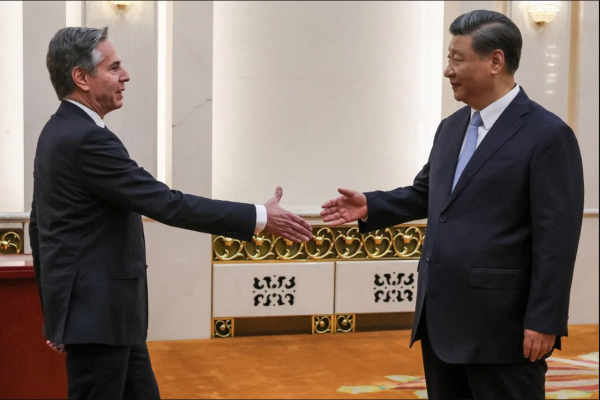

Publié 24 Juin 2023La Chine et les États-Unis reprennent leur dialogue, le fossé reste béant

La visite à Pékin les 18 et 19 juin derniers du secrétaire d’État américain Antony Blinken aura permis aux deux superpuissances de la planète de renouer leur dialogue. Un signe certes encourageant, mais la rivalité sino-américaine demeure intacte et restera sans nul doute - et pour longtemps - la principale ligne de fracture du monde.

Publié 10 Juin 2023

Publié 10 Juin 2023Les tensions sino-américaines entravent la reprise du dialogue

La rhétorique enflammée de Pékin à propos de Taïwan a gravi un nouvel échelon lors du Shangri-La Dialogue, le sommet annuel sur la défense en Asie à Singapour du 2 au 4 juin derniers. Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a déclaré devant l’assistance qu’un conflit entre les États-Unis et la Chine causerait un "désastre insupportable pour le monde", accusant les Américains de chercher à instaurer une guerre froide en Asie de l’Est.

Publié 07 Juin 2023

Publié 07 Juin 2023Nouvelle-Calédonie : toujours pas de dialogue

En Nouvelle-Calédonie, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin fait lentement avancer le dialogue, alors que la Polynésie française a voté pour un futur indépendantiste et que les États-Unis continuent de façonner l’architecture sécuritaire de l’Indo-Pacifique.

Publié 04 Juin 2023

Publié 04 Juin 2023Chine-États-Unis : à quand la nécessaire reprise du dialogue ?

Le président américain Joe Biden s’est récemment dit convaincu d’une prochaine reprise du dialogue au plus haut niveau avec Pékin. Mais elle demeure incertaine et parsemée d’embûches. La Chine continue de se refermer sur le monde extérieur et de faire monter les enchères, brandissant la menace d’une alliance toujours plus étroite avec la Russie en guerre en Ukraine.

Publié 23 Mai 2023

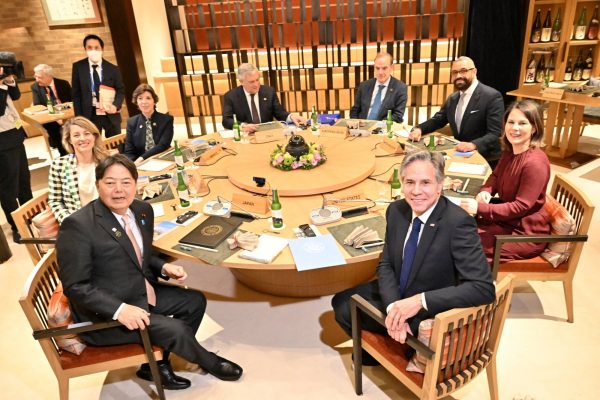

Publié 23 Mai 2023Le G7 souffle le chaud et le froid sur la Chine avec la Russie comme priorité

À Hiroshima, les dirigeants du G7 ont soufflé le chaud et le froid sur la Chine. Pékin a été une fois de plus invité à user de son influence pour convaincre Moscou de mettre fin à une guerre barbare qui s’éternise en Ukraine.

Publié 20 Mai 2023

Publié 20 Mai 2023Livre : "L’Empereur et les milliardaires rouges" de Christine Ockrent, ou le "double darwinisme" en Chine

Dans son livre "L’Empereur et les milliardaires rouges", Christine Ockrent dresse un portrait saisissant de l’univers prométhéen et impitoyable des grands entrepreneurs chinois et de leurs relations tumultueuses avec le régime communiste sous la présidence de Xi Jinping. Le "double darwinisme" d’un marché soumis à une concurrence féroce et d’un régime aux humeurs changeantes, prêt à détruire ou soumettre les milliardaires chinois à tout moment, fait de la Chine un monde à part qu’il est essentiel de mieux connaître.

Publié 13 Mai 2023

Publié 13 Mai 2023Alors que la Chine se referme, ses voisins s’organisent

La sécurité a clairement pris en Chine le dessus sur l’économie. En témoigne l’adoption d’une loi sur l’espionnage visant essentiellement les étrangers. Les pays voisins, eux, continuent de s’organiser avec la reprise du dialogue au sommet entre le Japon et la Corée du Sud, un renforcement des liens militaires entre Washington et Séoul, d’une part, et Manille d’autre part.

Publié 29 Avril 2023

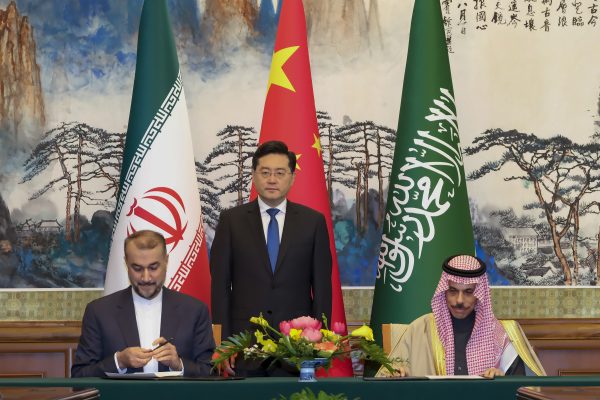

Publié 29 Avril 2023Accord Iran-Arabie Saoudite : quel impact pour l’Inde et le Pakistan ?

Orchestrée par Pékin, la détente qui a mené à l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite n’a pas que des conséquences régionales, au Moyen-Orient. Cet accord a aussi un impact non négligeable sur d'autres pays d’Asie que la Chine. Parmi eux, le Pakistan et l'Inde.

Publié 26 Avril 2023

Publié 26 Avril 2023Nouvelle-Calédonie : les négociations piétinent toujours et encore

Indépendantistes et non-indépendantistes ont clôturé le 16 avril dernier une semaine de discussion à Paris sans jamais se rencontrer, alors que les alliances régionales progressent sous l’égide des États-Unis.

Publié 24 Avril 2023

Publié 24 Avril 2023Podcast : "TikTok : vrai danger ou cabale occidentale contre Pékin ?"

Le mercredi 19 avril à 18h30, Asialyst et l'Inalco ont coorganisé une conférence pour comprendre les enjeux géopolitiques et de cybersécurité autour du réseau social chinois TikTok. Retrouvez ici en vidéo l'intégralité de cet événement.

Publié 24 Avril 2023

Publié 24 Avril 2023Face à la Chine et la Russie, l’Occident s’organise malgré les dissensions

Face à la Chine et à la Russie dont les liens ne cessent de se resserrer, l’Occident continue de s’organiser. Dernier exemple en date : lors de la réunion du G7 le 18 avril dernier, les chefs de la diplomatie ont présenté un front uni face à Pékin, dont ils ont condamné les "activités de militarisation" maritimes. Un moment de "convergence de vues" pour tourner la page des déclarations d'Emmanuel Macron. Dans les discours, du moins.

Publié 19 Avril 2023

Publié 19 Avril 2023Livre : "Au nom de la science" de Jérémy André, la thèse du virus artificiel à l'origine du Covid-19

Parmi les nombreuses thèses qui ont circulé depuis l’explosion de la pandémie du Covid-19 détecté à l’automne 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, celui d’un virus artificiel conçu dans un laboratoire a longtemps été écarté par la communauté scientifique international. Jusqu’à ressurgir récemment et prendre de l’ampleur. L'essai du journaliste Jérémy André, "Au nom de la science", retrace cette saga terrifiante.

Publié 12 Avril 2023

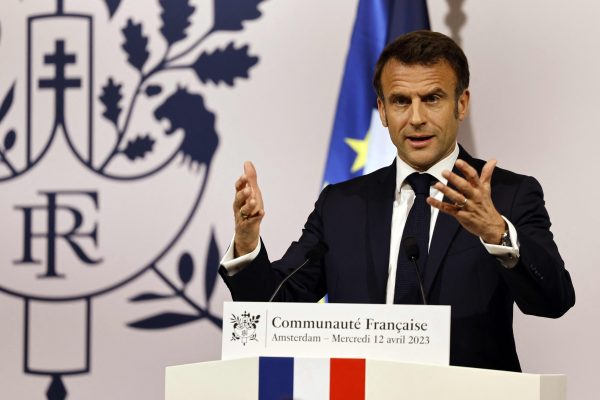

Publié 12 Avril 2023Malgré l'indignation, Emmanuel Macron à pieds joints dans le piège chinois

Le président français s'est jeté à pieds joints dans le piège chinois pendant sa visite à Pékin, souligne Pierre-Antoine Donnet dans cette tribune. Pour le plus grand plaisir de son homologue Xi Jinping. L’Union européenne, a déclaré Emmanuel Macron, doit se garder de devenir un "vassal" des États-Unis et rester à l’écart de la question de Taïwan. Résultat : incompréhension, désarroi, indignation et colère, en France et à l’étranger.

Publié 01 Avril 2023

Publié 01 Avril 2023Influence chinoise au Moyen-Orient : un tournant historique après l'accord irano-saoudien ?

La Chine a pris l’habitude de contourner ses rivaux occidentaux, d’un point de vue diplomatique. Quand le monde s’inquiète des développements en mer de Chine méridionale, Pékin étend son influence en Eurasie par les "Nouvelles Routes de la Soie". Quand, à Washington comme dans les capitales européennes, on évoque de plus en plus une guerre possible autour de Taïwan, en faisant des parallèles avec la situation ukrainienne, la Chine s’affirme comme une puissance incontournable sur son flanc Ouest. Comme récemment au Moyen-Orient.

Publié 01 Avril 2023

Publié 01 Avril 2023"Guerre des cerveaux" : TikTok progressivement interdit en Occident

Elle est immensément populaire en Occident, où elle réunit des centaines de millions d'utilisateurs actifs par mois. L’application chinoise TikTok se trouve la cible de mesures d’interdiction dans les administrations des États-Unis et d’un nombre croissant de pays occidentaux : ils y voient un système invasif dangereux pour la sécurité nationale et un outil servant à détourner la jeunesse des enjeux du monde moderne.

Publié 31 Mars 2023

Publié 31 Mars 2023Conférence Asialyst le 19 avril : "TikTok : vrai danger ou cabale occidentale contre Pékin ?"

À ne pas manquer ! Asialyst et l'Inalco coorganisent le mercredi 19 avril à 18h30 une conférence pour comprendre de façon équilibrée les enjeux géopolitiques et de cybersécurité autour du réseau social TikTok. Le débat sera aussi diffusé en direct sur YouTube Live. Inscription gratuite mais obligatoire.