Analyse

Le Japon à l'avant-garde du graphisme des années 1920 à travers les boîtes d'allumettes

La démocratie Taishô est le berceau d’une révolution esthétique au Japon. Affiches, couvertures de livres et de magazines rivalisent d’ingéniosité. Mais, c’est avec un objet humble et inattendu que cette révolution des arts trouve son terrain d’excellence : la boîte d’allumettes.

Double-cliquez sur le diaporama pour les visualiser en plein écran.

L’ère Meiji (1868-1912) ne marque pas de rupture artistique fracassante. Cette révolution politique et sociale se montre, en revanche, assez peu fertile artistiquement. On copie l’Occident qu’on découvre, parfois habilement ou maladroitement, mais sans innover. Le formalisme fait écho à la modernisation autoritaire imposée par le régime à travers le mythe d’un Japon rigide censé être à la fois moderne et éternel que le gouvernement enseigne dans les écoles. L’estampe s’adapte sagement, respectueuse des canons établis. Quelques noms émergent tel Kobayashi Kiyochika, « le maître de la nuit », qui introduit l’obscurité dans l’estampe.

Avec l’avènement de Taishô en 1912, tout change radicalement. Le conformisme pompeux de l’école « yôga », qui met la technique de la peinture à l’huile au service de sujets folkloriques (geisha, temples ou sumo), domine chez les galeristes.

La révolution a lieu dans la rue

Cependant, un vent nouveau déboule dans la rue. Le formalisme est renversé, les arts décoratifs ré-inventés de A à Z. Avec une débauche d’audace et de génie. En accord avec cette période turbulente qu’est la « démocratie Taishô ».

L’origine de l’ouragan est la confluence du fric et du pinceau. En un mot : c’est la réclame – on dit aujourd’hui la publicité. Cette union donne carte blanche à l’innovation. Parce que les productions sont destinées à être consommées et jetées avec leur support, et ne sont pas conçues, ni considérées de prés ou de loin comme sérieuses, la fantaisie japonaise fait fi de toutes limites.

Les arts qui naissent au début du XXe siècle au Japon sont marqués de ce sceau. Y compris le septième. La première salle de cinéma ouvre en 1903 dans le quartier d’Asakusa où se côtoient salles de jeux, music-halls et bordels. L’année suivante, la projection du premier court métrage entièrement tourné au Japon a lieu dans un grand magasin (autre nouveauté) de Ginza à Tokyo. Les studios qui se créent sont des entreprises commerciales dont l’ambition est de remplir les caisses en divertissant les foules.

Henri Michaud relève dans Un barbare en Asie que les Japonais ont une tendance au sérieux tout en aimant « les jouets et les nouveautés ». Tourner de petits films devient un passe-temps, d’abord dans la haute bourgeoisie, puis à mesure que baisse le prix des caméras – toutes importées –, les moins fortunés s’y mettent. Ces amateurs dénués de prétention artistique filment le quotidien. Les pellicules conservées montrent cependant une grande maîtrise du cadrage et du montage. Comme quoi le fameux coup d’œil japonais remonte à loin.

L’affiche, qui apparaît, est largement utilisée pour la propagande politique. Les placards des organisations de la gauche japonaise atteignent un niveau de sophistication inégalée en Europe et aux États-Unis. Les couvertures des périodiques et des livres sont d’un raffinement sans équivalent. Cependant, l’excellence est dans l’emballage des allumettes.

L’allumette, reine du graphisme

Inventée en Suède, l’allumette de sûreté est le premier objet de consommation de masse. Au tournant des années 1905–1910, concomitamment aux États-Unis, des industriels japonais notent que cet objet peut être un parfait vecteur de promotion. Une boîte d’allumettes est vue une quarantaine de fois par celui qui la tire de sa poche ou par celle qui la sort de son sac à main pour fumer ou s’en sert pour cuisiner. Son étiquette est un vecteur de communication de masse, peut-être le plus influent à cette époque. En quelque sorte l’ancêtre du clip télévisuel. Le plus ancien catalogue répertorié d’étiquettes de boîtes d’allumettes date de 1912.

La pochette d’allumette bénéficie d’une amélioration technique : l’imprimerie offset qui autorise l’impression à bas coût, en petites séries et de qualité.

Concentrées dans le Kansai (Osaka et Kobe), qui compte plusieurs centaines de fabricants, les grandes usines intègrent des graphistes dans leur équipe. Les ateliers ayant moins de moyens font appel à des indépendants. En bas de cette industrie : les imprimeurs de quartier qui tirent sur papier, collent et parfois dessinent les dessus de boîte que les commerçants du coin leur commandent.

Symbole de modernité, la pochette d’allumettes publicitaire est offerte. Ce geste lie le client au commerçant : il est le gage de se rappeler à son bon souvenir chaque fois qu’il la sort pour allumer une cigarette.

Les grandes marques nationales hésitent à s’en servir pour des raisons qui ne sont pas très claires. Les annonceurs sont les commerces de proximité : garages, librairies, grossistes de tous genres, bref les services (« service » venu de l’anglais a pris en japonais le sens de « cadeau » ou de « gratuit »). Arrivent en tête : restaurants, cafés, deux nouveautés.

Du classique au modernisme

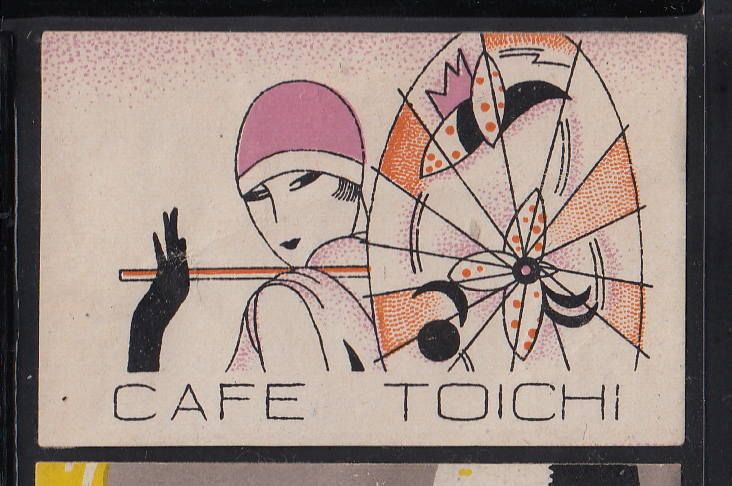

Par le jeu des couleurs et le motif, le dessin indique la nature de l’établissement : lounge bar à l’américaine, grands hôtels, cafés élégants, dancing hall, music-halls, spectacles d’effeuilleuses, livreurs de sushi, de ramen ou de boissons, salles à prix modique pour étudiant, bar à hôtesses ou carrément lupanars.

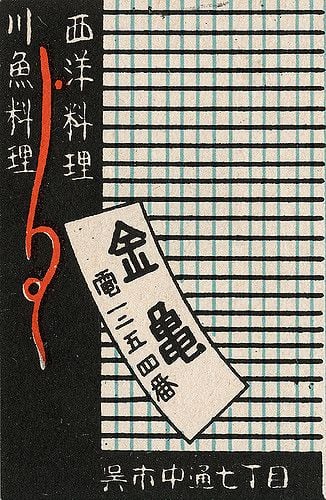

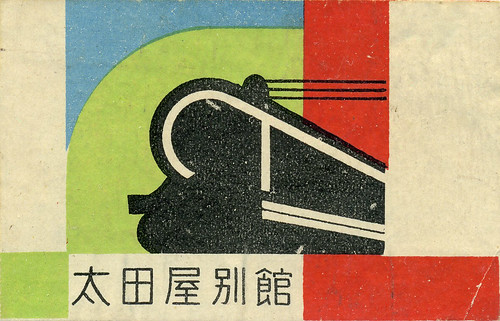

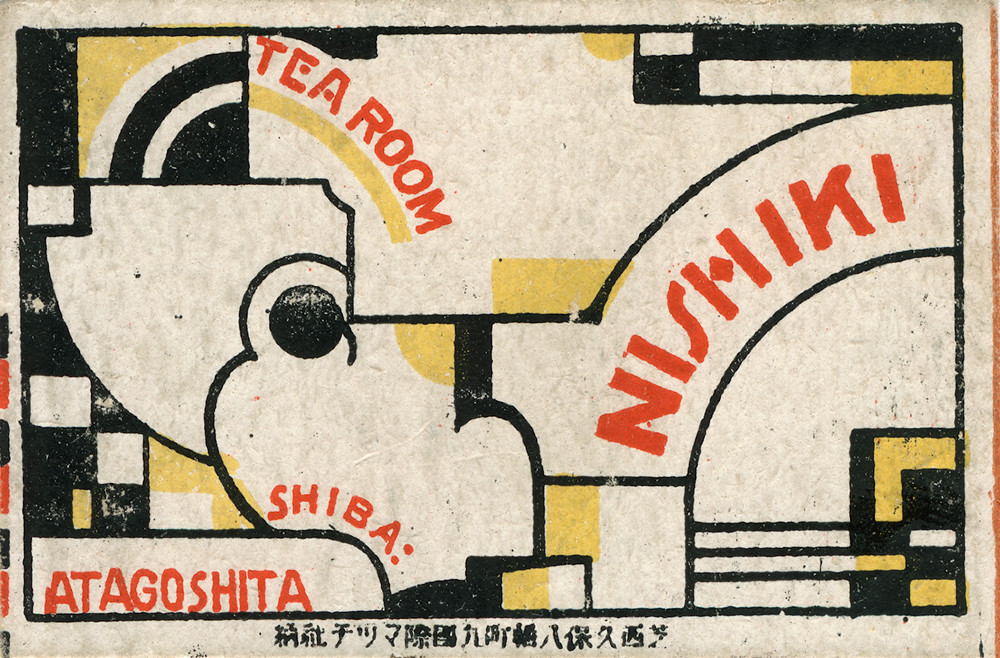

Les restaurants japonais préfèrent les motifs classiques (fleurs, poissons, ou motifs de tissage traditionnels) pour marquer une continuité gastronomique. Au contraire, les enseignes qui se revendiquent « à l’occidentale » font feu de tout bois à condition que cela soit résolument moderne : expressionnisme allemand, constructivisme soviétique, cubisme, fauvisme, abstraction pure, reproductions des codes des décors du cinéma muet… Les personnages de dessins animés américains (Mickey, Betty Boop) sont populaires.

Les graphistes japonais bénéficient d’un atout dont sont dépourvus leurs confrères étrangers. Leur langue dispose de quatre systèmes d’écriture. Les hiragana incurvés, vus comme plus féminins et plus subtiles, ont la préférence des établissements traditionnels. Les katakana anguleux, plus dynamiques, sont l’apanage des établissements dits « à l’occidentale » ou à ceux réservés aux hommes comme les salons à hôtesses. Les idéogrammes empruntés aux Chinois, rigoureux dans leurs formes, sont mélangés pour marquer une insistance ou donner une impression de sérieux. Enfin, il y a l’alphabet latin (romaji), récemment introduit, et qui incarne le cosmopolitisme, l’ouverture sur le monde. L’emploi de ces systèmes varie en fonction du message que l’annonceur recherche. Ils sont utilisés sans contrainte : écritures de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, voire combinaisons de deux ou trois, voire quatre systèmes dans le même dessin.

Avec ce petit emballage en carton périssable, le Japon se projette à l’avant-garde de l’entre-deux-guerres. Il est frappant de voir que la « ligne claire » – des couleurs uniformes délimitées par une fine ligne noire – chère à Hergé et à la BD belge, se retrouve sur des boîtes d’allumettes japonaises au début des années 1920. Paradoxalement, les graphistes de l’archipel s’émancipent du passé tout en tirant profit de cet héritage. Il y a rupture. Mais cette rupture s’appuie donc dans la tradition.

La langue au service de la modernité

Les Japonais ont un talent ancien et reconnu pour les délicates miniatures. Mais surtout, jusqu’à l’ère Meiji, leurs arts visuels ont ignoré lumières, ombres, dégradés, volumes – le crédo des Occidentaux depuis la Renaissance. Restés aux teintes plates vues à l’étranger comme insatisfaisantes et archaïques, les Japonais en ont poussé les possibilités à l’extrême. Or, non seulement l’aplat colle parfaitement aux contraintes de l’impression industrielle, mais à la recherche d’un mode d’expression incarnant visuellement les temps modernes, l’aplat revient au premier plan après la Première Guerre mondiale.

Plutôt négligée en Occident où plus d’importance est donnée à l’affiche et à la radio, les étiquettes des allumettes connaissent leur âge d’or dans l’archipel. Le coup de crayon japonais est reconnu internationalement, à telle enseigne que des firmes américaines commandent leurs allumettes publicitaires à Osaka et Kobe à partir de la fin des années 1920.

Après 1945, le bouillonnement publicitaire va se déplacer. Des innovations facilitent le recours aux photographies dans l’affichage public, ce qui réduit le dessin. Ensuite, vient la télévision. Puis le briquet jetable détrône l’allumette. Les campagnes anti-tabagisme tirent le coup de grâce : l’allumette connaît l’obsolescence.

Les graphistes qui ont porté cet art éphémère et mineur à son zénith restent anonymes. La majeure partie, et probablement l’essentiel, de leur travail a fini là où les supports étaient destinés : à la poubelle. Pourtant, on ne peut saisir l’originalité des arts visuels japonais sans revenir aux années 1920 et à ses boîtes d’allumettes. Malheureusement, un seul musée consacré à cet objet existe au Japon, à Kobe.

Les Japonais sont peu enclins à la philuménie – collection de boîtes d’allumettes. Ils montrent peu d’intérêt pour tout ce qui concerne Taishô, à l’exception de sa littérature. Pourtant, la révolution de ces années, créatrices au plus haut degré, marque l’inconscient collectif. Ne serait-ce qu’à travers l’engouement que le public conserve pour le graphisme. Il suffit d’entrer dans une librairie et on mesure la vivacité de cet intérêt au nombre incroyablement élevé de magazines de qualité consacrés à cette discipline pour s’en convaincre.

Par Bruno Birolli

Note : pour voir plus d’exemplaires de boîtes d’allumettes des années 1920, s’inscrire sur la page Facebook de Bruno Birolli, où il remet régulièrement à jour un petit musée virtuel.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don