Tribune

Cinéma : entre "Silence" et "Le Vénérable W.", les paradoxes de l'occidentalocentrisme

Deux films récents, sans aucun rapport direct l’un avec l’autre, ont souligné de manière frappante les difficultés d’échapper à un regard occidentalocentré sur l’Asie. Les réflexions qui suivent portent tant sur les œuvres elles-mêmes que sur la réception qu’elles ont reçue, en France en tout cas. Elles sont celles d’un historien, non d’un analyste du cinéma.

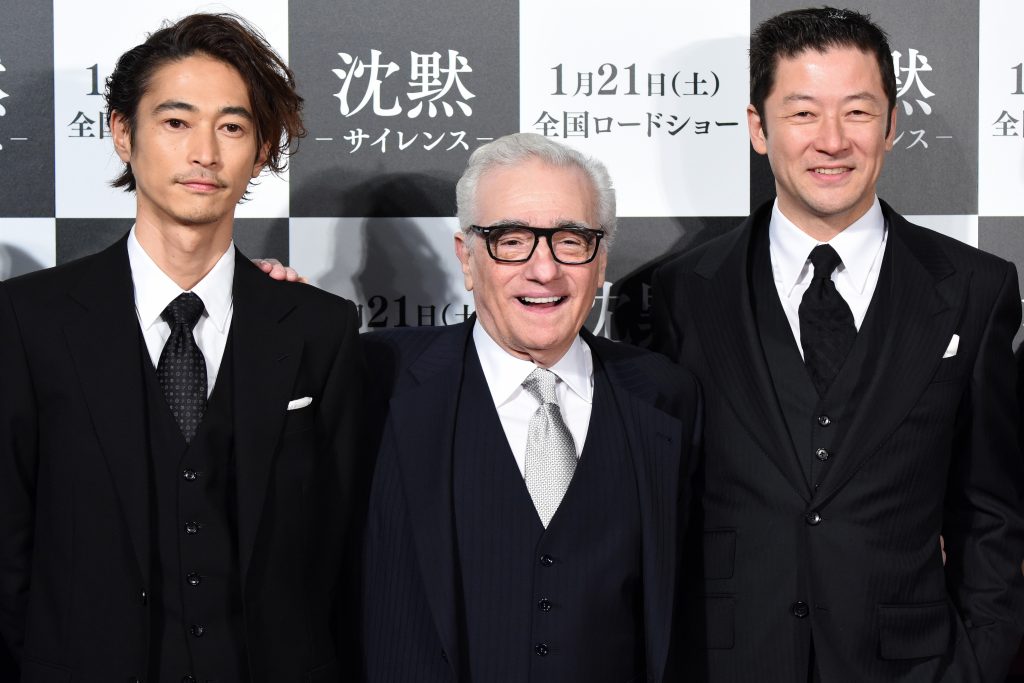

« Silence » de Martin Scorsese, ou le contre-sens de l’altérité absolue

Silence, du grand réalisateur américain Martin Scorsese, est l’adaptation d’un roman historique japonais d’Endo Shusaku, ce qui a son importance pour ce qui suit. Le film évoque l’épisode attesté des tentatives infructueuses des Jésuites portugais pour maintenir le contact avec leurs fidèles nippons, face à la proscription du christianisme dans l’archipel en 1614. Je ne suis pas grand connaisseur du Japon du XVIIe siècle, mais le film m’a paru sonner très juste – quoique tourné pour l’essentiel dans des paysages taïwanais aisément reconnaissables. La violence des contrastes sociaux et culturels d’alors, l’extrême misère d’une large partie des paysans, le caractère policier et répressif du régime shogunal des Tokugawa sont dépeints avec force, mais sans aucun didactisme. Surtout – et c’est le cœur du film -, la centralité des questions religieuses, de la théologie la plus abstraite aux rites quotidiens, plonge le spectateur dans un monde autre.

Encore faut-il accepter cette altérité, quoi qu’on puisse en penser. Or une part importante des critiques français, généralement marqués à gauche (Libération, L’Humanité, France Culture), s’en est montrée incapable, et cette incapacité s’est largement retrouvée dans les interventions des spectateurs sur les réseaux sociaux. Les dilemmes mortels des prêtres emprisonnés – abjurer ou s’exposer, et, pire, exposer leurs fidèles à la torture et à l’exécution – ont suscité chez ces critiques ennui et sarcasme. Les débats de fond (présence réelle de Dieu dans l’histoire, sens du sacrifice, controverse entre bouddhisme et christianisme) leur ont échappé. Ils ne peuvent concevoir (ou refusent de le faire) des sociétés où la foi est au cœur des pensées et des existences, ce que Silence montre si brillamment. C’est se fermer à la quasi-totalité du passé de nos propres sociétés, et à la plus grande part du monde d’aujourd’hui, ce qui est intellectuellement et politiquement ennuyeux.

Au moins aussi ennuyeuse, et plus surprenante, a été la partialité antichrétienne assumée des mêmes critiques. Scorsese leur montre des persécutions plus atroces les unes que les autres ; ils n’en nient pas la réalité (ce qui serait de toute façon difficile), mais ils n’hésitent pas à prendre plutôt parti pour les bourreaux. L’argumentaire est simple. D’une part, les missionnaires jouent sur la crédulité de leurs ouailles, pauvres hères sans éducation. Du paradis qu’ils leur font miroiter et que les paysans croient pouvoir atteindre par-delà le martyre, à leur foi de charbonnier, voilà autant d’éléments qui par leur absolutisme prouvent qu’il n’y a là qu’idolâtrie. D’ailleurs, comment des Japonais issus d’une culture totalement opposée à celle de l’Europe pourraient-ils constituer de vrais chrétiens ? Cela conduit au second argument. Le christianisme et ses promoteurs venus d’au-delà des mers seraient profondément étrangers au substratum nippon, et vouloir les y introduire serait en soi une agression, non dénuée d’ailleurs de visées impérialistes ou colonialistes. L’Inquisition japonaise constituerait au fond une simple réaction de défense, parfaitement fondée.

Pareille approche n’est en vérité fondée ni philosophiquement, ni historiquement. Si l’on croit en l’unité du genre humain, et à un minimum de principes universels, on doit admettre que les grandes religions universalistes (tout comme les grandes pensées, telles que l’humanisme ou les droits de l’homme) ne sont d’aucun temps et d’aucun pays en particulier. N’est-ce pas – paradoxalement pour des gens de gauche – sombrer dans le différentialisme radical (lui-même soubassement du racisme), et se retrouver en phase avec la droite nationaliste nippone, que mettre à ce point en exergue l’altérité du Japon, et son impénétrabilité par quiconque n’est pas issu de l’archipel ? Nos critiques auraient au moins dû s’interroger sur le fait que le roman Silence, grand succès de librairie en 1966, couronné par le prix Tanizaki (l’un des plus prestigieux), avait déjà fait en 1971 l’objet d’une adaptation cinématographique par Shinoda Masahiro, et d’un opéra en 1993, par Matsumura Teizo. Comment prétendre alors qu’on n’aurait là qu’une histoire d’Occidentaux, tournée pour d’autres Occidentaux ? Quant au binôme autochtone/étranger en matière religieuse, il est des plus caricatural.

Le bouddhisme auquel les prêtres apostats se trouvent convertis est lui-même pour le Japon une religion « étrangère », simplement plus précoce d’un millénaire que le christianisme. Il fut à plusieurs reprises réprimé en tant que tel, le régime de Meiji débutant tentant même une décennie durant de le déraciner, dans les années 1870. Le shinto (dont on détacha alors un « shinto d’État », kokka shinto) fut alors considéré comme la « vraie » religion des Japonais, et se trouva érigé en principal soutien idéologique de l’expansion impérialiste du XXe siècle. Enfin, c’est une lourde erreur de plaquer sur le XVIIe siècle des projets de domination coloniale qui furent effectifs au XIXe (mais guère aux dépens du Japon). Le rapport de force n’était à l’époque de Silence pas du tout en faveur des Européens, et ils en étaient parfaitement conscients. Le Japon put réglementer à sa guise, et de manière extraordinairement stricte, ses relations avec l’Occident. Un différend d’ordre fiscal amena l’enlèvement par des samouraïs nippons du gouverneur hollandais de Taïwan, ramené prisonnier au Japon. Or, alors que les Provinces-Unies étaient la première puissance maritime du globe, elles durent s’incliner. Les missionnaires jésuites, et avec eux les représentants de la lointaine Europe, étaient face au Japon, à sa redoutable police et à ses excellents bretteurs (des samouraïs mercenaires, parfois chrétiens, se retrouvèrent dans toutes les armées d’Asie orientale), en position d’extrême faiblesse. Le film le montre amplement, mais les lunettes idéologiques empêchent de voir.

« Le Vénérable W. » de Barbet Schroeder : quand le débat français est plaqué sur une réalité asiatique

Le vénérable W., de Barbet Schroeder, est d’une toute autre facture. Il s’agit là d’un documentaire sur le moine bouddhiste birman Wirathu, chef de file des campagnes anti-musulmanes de ces dernières années. Le cinéaste, dont on avait en particulier admiré L’avocat de la terreur (sur l’avocat Jacques Vergès), signe ici une œuvre fort intéressante et, comme toujours chez lui, soucieuse de véracité plus que de sensationnalisme. Qu’il montre, décrypte et dénonce les récentes exactions, verbales et concrètes, du mouvement Ma Ba Tha fondé par Wirathu, est parfaitement justifié. Son portrait du sulfureux prêcheur, longuement interviewé, est remarquable. Schroeder pêche cependant, gravement, par omission. Tout en fournissant quelques indications sur la relative ancienneté du conflit entre bouddhistes et musulmans dans l’Arakan, il attribue un rôle quasi démiurgique à Wirathu, alors que celui-ci a surtout pris en marche le train d’affrontements civils répétés, et a étendu à l’ensemble du pays une conflictualité ethno-religieuse initialement régionale.

Si Schroeder avait davantage enquêté en Arakan, il aurait saisi qu’il n’y avait pas là une cassure entre majorité dominante et minorité opprimée, mais entre deux minorités (Rakhines et Rohingyas), la première se trouvant elle-même paupérisée et marginalisée, et souvent contrainte à l’exil, dans des conditions pas si différentes des seconds. Il aurait aussi compris que, dans un contexte de raréfaction dramatique des ressources (par la croissance démographique, par les accaparements de l’armée ou des groupes privilégiés qui lui sont liés), l’immigration bengalie (qui se trouve être en grande majorité musulmane), composée d’agriculteurs souvent mieux formés et plus entreprenants que les Rakhines, pouvait être ressentie par eux comme un élément de déstabilisation supplémentaire. Et que la prétention de ces immigrants, souvent d’assez fraîche date, à faire partie d’un groupe ethnique autochtone, sous l’appellation toute récente (milieu du XXe siècle) de Rohingyas, ne pouvait que susciter de violentes réactions.

Si Schroeder avait élargi son enquête à des territoires voisins, spatialement et ethniquement comparables à l’Arakan (les sept États du nord-est de l’Inde, autour de l’Assam, ou les Chittagong Hill Tracts du Bangladesh), il se serait rendu compte de configurations politiques très similaires : immigration bengalie plus ou moins massive, réactions de rejet radicales des minorités ethniques autochtones, demandes instantes auprès du gouvernement de New Delhi d’une fermeture complète de la frontière avec le Bangladesh (marquée désormais par une sorte de mur), vagues récurrentes de violences anti-bouddhistes dans les zones minoritaires du Bangladesh – où l’islam est très dominant -, juste à côté de l’Arakan…

Si le cinéaste avait tenté d’approfondir le contexte historico-politique, il aurait perçu d’une part que la colonisation britannique, en Birmanie comme en Inde, contribua à exacerber les identités ethniques (souvent avec l’excellente intention de protéger les minorités des empiètements majoritaires, ou européens), créant une tendance à une fragmentation sans fin, qui ne fit que croître et embellir après les indépendances. L’ethnie d’une certaine importance se voyant reconnaître un territoire administré de manière autonome, avec privilèges et revenus afférents pour ses élites. Des groupes de plus en plus menus utilisent leur pouvoir de nuisance (manifestations, grèves, boycotts, mouvements de guérilla) pour obtenir eux aussi leur petit fief. Schroeder aurait d’autre part constaté que l’ensemble des États périphériques de l’Union birmane avait été plus ou moins gravement ravagé par les insurrections ethniques et la répression féroce de l’armée birmane, et ce souvent depuis 1949. Aujourd’hui même, malgré la signature d’une pléiade de cessez-le-feu entre mouvements de guérilla et gouvernement central, des armées Kachin, Karen, Palaung ou Wa continuent une lutte également devenue art de vivre et moyen de contrôler les ressources… tout en tenant en respect d’autres ethnies minoritaires.

Tout cela n’est pas destiné à noyer le poisson, en banalisant exagérément le cas des musulmans de Birmanie, effectivement marqué par des violences accrues ces dernières années, par des boycotts prolongés, et par la rupture partielle (à Meiktila, mais beaucoup moins à Mandalay) des relations paisibles traditionnelles entre bouddhistes et musulmans dans la plaine centrale birmane. Mais on ne peut malheureusement prétendre que les exactions commises par l’armée en Arakan soient d’une ampleur exceptionnelle. Il est encore plus hasardeux de parler de « génocide » à l’encontre des Rohingyas (avec lesquels il ne faudrait pas confondre les musulmans non arakanais), contrairement à ce qu’affirme Schroeder, conforme en cela à la position de la plupart des ONG et des journaux anglo-saxons, qui vont jusqu’à confondre Wirathu et Hitler.

Or la critique française, très favorable au film, a dans l’ensemble renchéri sur ces points, négligeant toute une série d’éléments de complexité offerts par l’œuvre (Wirathu le xénophobe, le raciste, fut également un opposant courageux à la junte birmane, et prôna la purification d’un bouddhisme débarrassé des superstitions et de l’attrait pour l’argent). De manière peu logique (ou trop logique ?), autant le christianisme était rejeté comme intrinsèquement étranger et inassimilable dans le cas du Japon de Silence, autant tout rejet de l’islam est considéré comme raciste et intolérable dans le cas de la Birmanie contemporaine. Pourtant, dans les deux cas, il s’agit de cultes minoritaires, issus d’un lointain Occident ! On pourrait même dire que le christianisme, s’implantant au Japon par conversions et non par immigration, s’y est plus clairement et rapidement « autochtonisé » que l’islam en Birmanie. S’agissant des réactions de violence des bouddhistes, la radicalité des méthodes employées au Japon fut sans commune mesure avec la répression et les pogroms au Myanmar.

Mais il est clair que c’est la réalité française d’une extrême-droite xénophobe et haineuse à l’égard de l’islam qui est plaquée sur la figure de Wirathu et consorts. Et que, face à l’insidieuse accusation d’islamophobie portée contre la société française, beaucoup ne sont que trop heureux de montrer leur solidarité avec une communauté musulmane opprimée (la même explication vaut aussi pour les pays anglo-saxons). Dans les deux cas, n’a-t-on pas affaire à un occidentalocentrisme paradoxal, ou inversé, dans la mesure où la position adoptée est celle qui souligne notre capacité à dénoncer nos turpitudes passées ou présentes – et donc, in fine, nous décerne la supériorité morale de cette aptitude à l’autocritique ?

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don