Cinéma indien

Cinéma : "Hotel Salvation" ou de l’art de mourir dans l’Inde du XXIème siècle

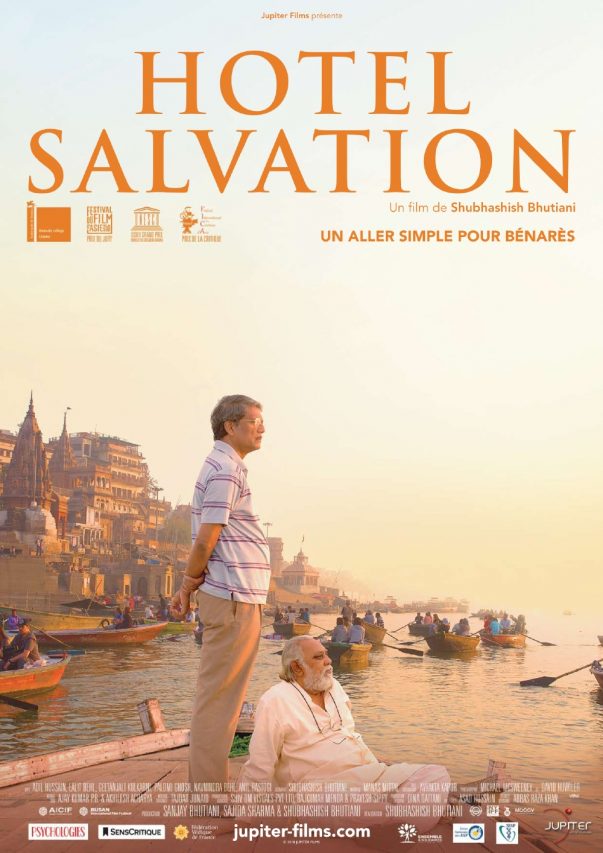

Réalisé par Shubhashish Bhutiani, Hotel Salvation montre un vieil homme se préparant à la mort en compagnie de son fils sur les bords du Gange à Bénarès. Un remarquable exemple du nouveau cinéma indépendant qui se développe en Inde.

Toujours aussi méconnu en France, le cinéma indien est pourtant d’une exceptionnelle richesse. Et l’on ne parle pas là seulement des grandes machines de Bollywood, mais aussi du cinéma d’auteur qui explore les problématiques inépuisables de la société indienne contemporaine (lire notre article). Quand l’un de ces films se trouve à être distribué en France, il faut donc en profiter. Et cela encore plus quand il s’agit d’un petit bijou de cinéma comme Hotel Salvation.

Ni chansons en playback, ni séquences de danses colorées, Hotel Salvation relève d’une approche du cinéma beaucoup plus occidentale que bollywoodienne. Le jeune (26 ans) mais déjà virtuose réalisateur Shubhashish Bhutiani affirme d’ailleurs que le film Les quatre cents coups de Truffaut a « changé [sa] vie » et que la Nouvelle Vague française l’a « beaucoup influencé ». S’il n’y a donc rien de déroutant pour le spectateur occidental dans la conception cinématographique d’Hotel Salvation, le film n’en est pas moins 100% indien dans son contenu.

L’histoire suit une famille ordinaire de l’Inde d’aujourd’hui dont le grand-père, Daya, sent sa fin approcher. Comme tout bon hindou, il souhaite finir ses jours sur les bords du Gange à Varanasi (nouveau nom de Bénarès), ce qui est censé assurer le salut de son âme. Son fils Rajiv, décontenancé et plutôt sceptique, décide de l’accompagner, ne voulant pas abandonner son père dans ces circonstances.

Les deux hommes s’installent dans l’Hotel Salvation (Hôtel du Salut), petit établissement miteux destiné, comme bien d’autres dans la ville sainte, aux gens comme Daya qui viennent pour y mourir. Le règlement est strict : on ne peut y séjourner que quinze jours. Au-delà, il faut soit être mort, soit s’en aller… Entre rituels, discussions avec les autres pensionnaires et bains dans le Gange, Daya et Rajiv attendent le décès du premier, décès qui tarde à arriver. Le mourant se sent la plupart du temps en pleine forme, Lata, épouse de Rajiv, et Sunita, leur fille, viennent assister à ses derniers moments et repartent sans qu’il se soit rien passé.

Pendant ces étranges journées, le père et le fils parlent beaucoup. Le plus angoissé des deux n’est pas celui qui va mourir : Daya a bien vécu sa vie et attend la fin avec sérénité. Rajiv, en revanche, est fort perturbé. Il doute de la réalité de la mort prochaine de son père et plus encore du bien-fondé des rituels qui occupent leurs journées. Simultanément, il se préoccupe beaucoup de son travail, qu’il a dû abandonner provisoirement pour se rendre à Varanasi, et de l’avenir de sa fille Sunita, sur le point de faire un mariage arrangé.

Au-delà des thèmes prédominants de l’approche de la mort et des relations père-fils, il y a en effet en toile de fond dans Hotel Salvation toute une évocation des interrogations de la société indienne contemporaine. Rajiv et sa famille appartiennent à cette classe moyenne émergente qui joue un rôle central dans le développement du pays. Ni riche (la famille n’a pas de voiture) ni vraiment pauvre, elle se débat dans toutes les contradictions d’une société en mutation. Rajiv est bureaucrate dans une entreprise qu’on imagine volontiers être une compagnie d’assurance. Son absence du bureau risque de lui faire perdre des clients, comme le lui rappelle fréquemment son patron. Alors qu’il effectue avec son père des rites immémoriaux dans des décors qui n’ont pas changé depuis des siècles, son téléphone portable sonne sans arrêt, le ramenant aux réalités de la vie matérielle.

Pire encore, Rajiv doit affronter une crise familiale encore plus grave que la disparition annoncée de son père : la rébellion de sa fille. Alors que le mariage de Sunita est tout proche, celle-ci annonce brutalement qu’elle ne veut plus se marier et qu’elle a trouvé un travail. Une vraie catastrophe pour Rajiv qui lui hurle, lors d’une liaison Skype totalement défaillante, que ce mariage arrangé « pour toi c’est rien, mais c’est important pour nous ! » Quant à Lata, elle renchérit sur le thème : « elle fait la honte de la famille. » Curieusement, Daya se montre beaucoup plus compréhensif : « Sa fille va vivre comme elle le veut ou comme il [son père] le veut ? », lance-t-il, prenant clairement le parti de sa petite-fille. Rajiv découvre à sa plus grande stupéfaction que le grand-père a appris en cachette à Sunita à se servir de son scooter, redoutable instrument d’émancipation qui a permis à celle-ci, on le suppose, de trouver son travail.

Toute une complicité entre le vieil homme et la jeune fille se révèle ainsi petit à petit, comme quand il l’emmène boire un verre de lassi (boisson à base de lait) à la marijuana ! Sunita, rayonnante et pleine de vie, qui enregistre tout avec sa caméra numérique, incarne une modernité assumée. Et son grand-père a beau être totalement ancré dans la tradition religieuse hindoue, il se révèle plus « moderne » et plus ouvert sur les questions sociales que son fils. C’est finalement ce dernier, pas attaché aux traditions religieuses mais qui ne peut se défaire des conventions en matière de famille et de place de la femme dans la société, qui porte tout le poids des contradictions de l’Inde moderne. Alors que son père semble prêt à atteindre la « libération » de son âme dans sa mort prochaine, Rajiv, coincé entre ses problèmes de travail et la rébellion de sa fille, n’est pas près d’être « libéré »…

Cette histoire toute simple grouille de multiples notes très justes sur la société indienne. Le respect des règles et procédures, par exemple. Rajiv et son père découvrent très vite que l’interdiction de rester plus de quinze jours n’empêche pas certains pensionnaires d’être là depuis des années : ils sont réenregistrés toutes les deux semaines sous un nouveau nom… Ou encore la scène où le prêtre, sans interrompre ses incantations, ne quitte pas des yeux Rajiv en train de sortir des billets de son portefeuille, pour s’assurer que l’offrande sera convenable.

Sujet grave, traitement léger plein d’humour et de finesse, le film bénéficie d’acteurs remarquables dans les trois rôles principaux, le grand-père, le père et la petite-fille. Et il est d’autant plus prenant qu’il est servi par des images de toute beauté : les ghâts (quais en gradins) de Varanasi, les ruelles de la vieille cité, les barques sur le Gange, les bâtiments décrépits sont magnifiquement mis en valeur par une utilisation virtuose de la lumière et des couleurs. A tel point que c’est sans doute dans cette esthétique raffinée que l’on peut trouver un véritable reproche à formuler au film : celui de gommer bien des réalités de la ville sacrée. Dans Hotel Salvation, on ne voit quasiment pas de foule, les rues sont paisibles, aucune ordure n’est en vue et l’eau du fleuve, luisante au soleil, semble propre. Tout le contraire de la Bénarès d’aujourd’hui : une ville chaotique, des ghâts souvent noirs de monde, des détritus omniprésents et surtout une « eau sacrée » tellement polluée qu’elle met en péril la santé des pèlerins…

Par Patrick de Jacquelot

Où voir le film ?

Hotel Salvation (scénario et réalisation de Shubhashish Bhutiani, Distribution Jupiter Films) est actuellement diffusé dans les réseaux de cinémas d’art et d’essai. Il sera projeté dans le cadre du Salon l’Inde des Livres le 15 novembre à 19h à la médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris. Voir ici les renseignements sur les projections.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don