Malaisie : la société civile au chevet des réfugiés rohingyas

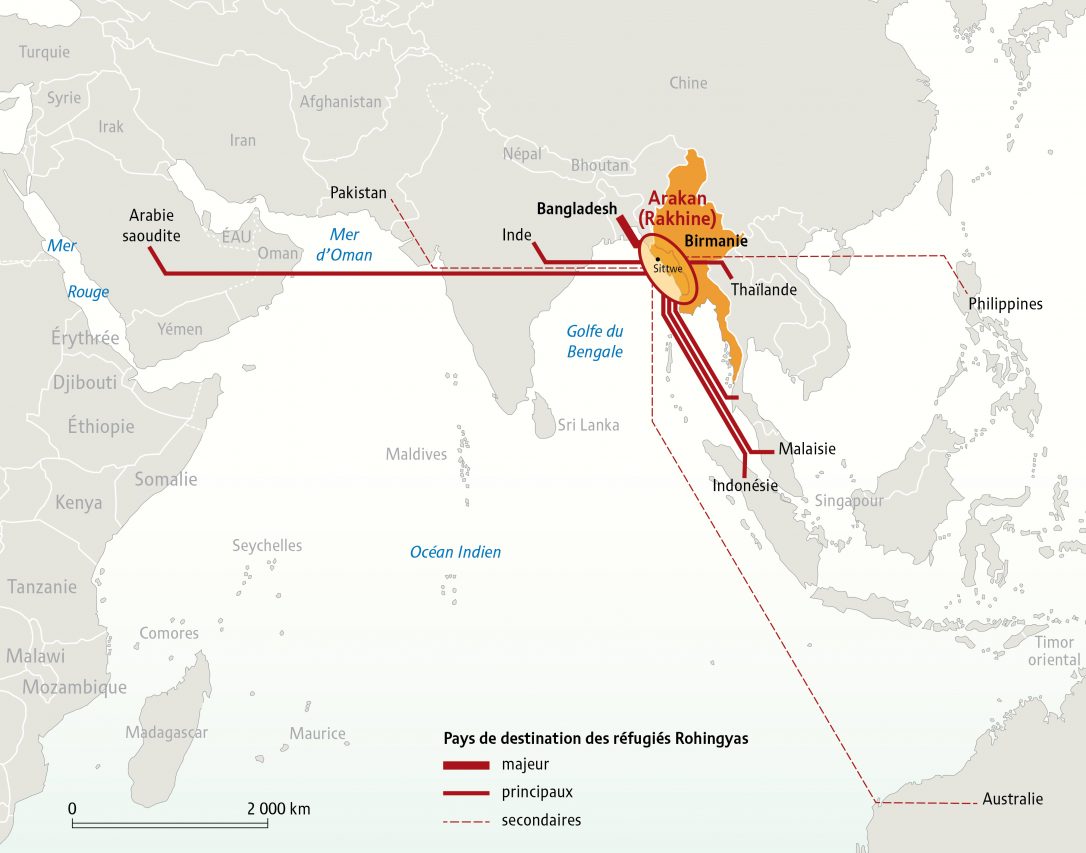

En Malaisie, les Birmans représentent 90 % des 150 000 personnes réfugiées prises en charge officiellement par le le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ; les Rohingyas sont aujourd’hui le peuple le plus important avec 55 000 personnes (au moins le double, estiment les ONG, en tenant compte de celles et ceux qui peinent à se faire enregistrer). De nombreux réfugiés urbains vivent dans ce pays prospère où cohabitent Malais musulmans, Chinois et Tamouls.

« Alors que les images habituelles montrent les réfugiés dans des camps, c’est en ville que vit une majorité d’entre eux », explique Sonia Ben Ali, directrice de l’ONG française Urban Refugees, en mission à Kuala Lumpur. La Malaisie n’est signataire ni de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés, ni de son protocole additionnel de 1967. Qu’il s’agisse d’éducation ou d’inclusion économique, les Rohingyas en sont exclus par les autorités, comme en Birmanie où ils sont officiellement apatrides.

La Malaisie refuse de signer la convention sur les réfugiés

« Peace Learning Center »

« Human Aid »

« Berani Project »

Solidarité 2.0

« Let’s tutor a refugee kid »

Obstacles

Histoire des Rohingyas

Une communauté internationale impuissante

Grandir en Malaisie

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don