Corée du Sud : la jeunesse veut destituer le confucianisme

Corée : le tigre et la pie

Suite de notre nouvelle chronique sur Asialyst, signée Juliette Morillot et intitulée « Corée : Le tigre et la pie ». Coréanologue et rédactrice en chef adjointe de notre site, elle y décrypte les soubresauts de la politique et de la société en Corée du Sud comme en Corée du Nord. Elle y partage ses analyses avec un seul objectif : donner des clés pour comprendre. Qu’il s’agisse de la Corée du Sud qui affronte aujourd’hui une crise majeure ou de la Corée du Nord, trop souvent réduite à de simples caricatures.

Juliette Morillot vient de publier La Corée du Nord en cent questions (éditions Tallandier) co-écrit avec Dorian Malovic, chef du service Asie au quotidien La Croix.

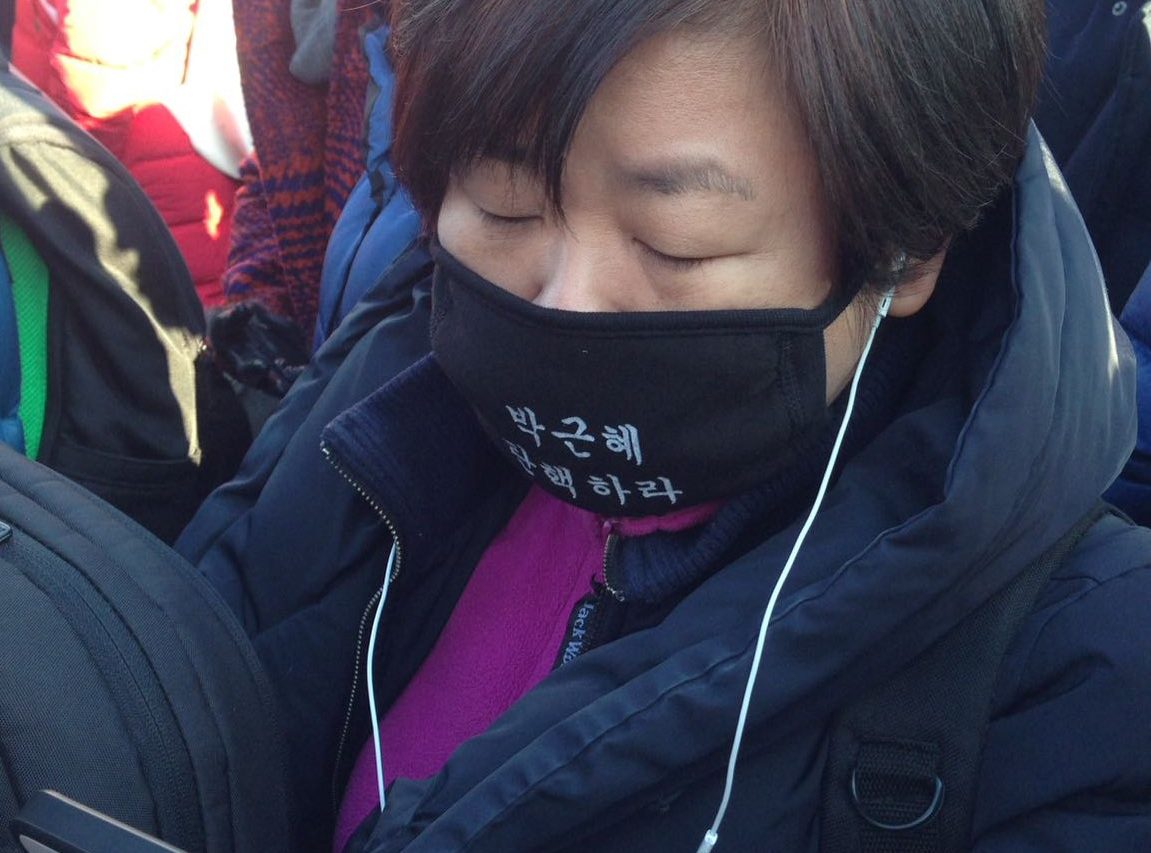

Le verdict était historique et sans appel : 234 députés ont en effet voté en faveur de la motion de destitution de Park Geun-hye, engluée depuis le mois d’octobre dans un tentaculaire scandale aux allures de mauvais feuilleton, alors que 56 députés seulement s’y sont opposés. Mieux encore, dans un camouflet décomplexé, 60 députés du Saenuri, le parti de la présidente, ont eux aussi soutenu la motion pour l’écarter du pouvoir – afin que la motion passe, il fallait, rappelons-le, le vote d’au moins 200 députés sur un total de 300.

En mars 2004, le président Roh Moo-hyun avait lui aussi été destitué par le Parlement, pour violation des lois électorales. Mais soixante-trois jours plus tard, le 30 mai, les neuf juges de la Cour constitutionnelle l’avaient blanchi. Une situation aux antipodes de ce qui se passe aujourd’hui puisqu’à l’époque Roh Moo-hyun était soutenu par 60% de la population.

« La Cour constitutionnelle est très conservatrice mais, estime le jeune doctorant, je ne pense pas qu’elle osera aller à l’encontre de la vox populi. Cela risquerait de créer une révolution et si les manifestants sont jusqu’ici restés très calmes, la situation pourrait dégénérer. Ensuite il faudra rester vigilant, car il n’est pas question que Park s’en tire comme cela. Elle a trahi la Corée, elle doit être jugée et condamnée. »

Jeunesses révolutionnaires

De tout temps dans l’histoire de la Corée, c’est la jeunesse, les étudiants qui ont fait les révolutions. Dans les années 1980, ce furent eux qui, les premiers, se dressèrent contre la dictature militaire, appelant à la démocratie. Chaque année, à l’anniversaire du soulèvement de Gwangju (광주 민주화 운동 ou 오일팔) le 18 mai 1980, étudiants et forces de l’ordre s’affrontaient sur les campus universitaires. Les ouvrages du poète rebelle Kim Ji-ha, interdit par la dictature, circulaient sous le manteau, véhiculant espoir et fureur. « En secret, j’écris ton nom, avec une soif ardente, j’écris ton nom ‘démocratie’. »

A cette époque, il s’agissait de protester contre l’instauration de la loi martiale et la répression politique des opposants. Une lutte politisée, extrêmement violente, émaillée d’immolations par le feu. Dans la capitale, le spectacle des camions grillagés des forces anti-émeutes, les relents piquants des gaz lacrymogènes faisaient partie du quotidien. « On se battait pour un idéal politique, pour la démocratie, explique Park alors étudiant à l’université Nationale de Séoul. C’était dangereux car d’emblée, nous étions soupçonnés d’être communistes, pro-Corée du Nord ! Le climat des manifestations n’avait rien à voir avec le calme et la dignité de celles qui ont mené à la destitution de Park Geun-hye. »

Quelques années plus tard, les manifestations ont repris : d’abord en 2004, en soutien du président Roh Moo-hyun qui venait d’être destitué, puis en 2007 après la décision de son successeur, Lee Myung-bak, de reprendre les importations de bœuf américain, suspendues depuis 2003, condition préalable à la ratification de l’accord de libre-échange. « Nous, les vieux qui avions manifesté pour la démocratie, combattu pour notre pays, nous avons bien senti à l’époque que la jeunesse ne se sentait pas concernée… Les jeunes ne se sont pas mobilisés du tout, c’est pourquoi aujourd’hui, ce qui se passe est exceptionnel. » Et nouveau.

Corruption dès le jardin d’enfants

Au-delà de la liste interminable des griefs contre la présidente (corruption, collusion entre les politiques et les grands conglomérats, trahison des secrets de l’État, omnipotence des grandes familles gouvernantes, dérive autoritaire, régression de la liberté d’expression et de la presse, emprisonnement de syndicalistes, publication de manuels d’histoire « officielle », absence inexpliquée de la présidente lors du naufrage du Sewol, etc…), c’est tout le fonctionnement de la société qui est remis en cause.

« La corruption, s’insurge Tae-il, commence dès le jardin d’enfants et l’école primaire. Vous trouvez normal, vous, que l’on doive donner une enveloppe à l’institutrice pour que sa fille ou son fils soit au premier rang pendant la classe ? Nous avons appris depuis notre plus jeune âge à obéir, à courber la tête. C’est dans notre éducation : nous respectons ce qui vient de nos aînés, de nos parents ; mais maintenant c’est fini, nous pouvons penser par nous-mêmes. »

Le bateau coréen coule

Le confucianisme, introduit au XIVème siècle en réaction à la corruption et au désordre qui minaient le royaume de Goryeo, impose une structure sociale stricte, le respect des aînés à tous les niveaux (enfants envers les parents, parents envers les ancêtres, employé envers son patron, élève envers son professeur, peuple envers le gouvernement). Il est aujourd’hui devenu le pire ennemi de la jeunesse coréenne. Comment oublier que lors du naufrage du Sewol en 2014, seuls furent sauvés les élèves qui osèrent désobéir à leur professeur leur recommandant de rester dans leur cabine tandis que le bateau coulait ?

« Je suis partie vivre au Danemark, se confie Okja, titulaire d’un double doctorat d’histoire et d’économie. Je suis restée sans emploi pendant deux ans en Corée après l’obtention de mes diplômes et j’ai fini par trouver un poste de secrétaire ! Le regard des autres est tellement fort que j’étais malade rien qu’à l’idée de sortir dans la rue. Au Danemark, je peux sortir en jeans, pas maquillée… J’ai refusé la chirurgie esthétique, même si mes parents m’ont dit que c’était mieux pour trouver un mari et du boulot. Ici, à Copenhague, je travaille dans une pâtisserie. Je gagne peu. Mais je vis enfin. Je respire. En Corée, j’étouffais à petit feu. »

Mai 68 séoulite

Désormais, le plus difficile est à venir et tout reste à faire. Car le formidable phénomène auquel nous assistons n’est en réalité que le début d’une transformation profonde et radicale de la société coréenne. Un tremblement de terre aux allures de Mai 68, comme l’écrit Dorian Malovic dans le quotidien La Croix.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don