Japon : le monde du film X sur la sellette

Contexte

Dans les années 1970, le studio Nikkatsu s’est rendu célèbre pour ses films de Roman Porno, ce « cinéma rose » où les acteurs évoquaient les actes sexuels. Mais à partir du milieu des années 1980, Tôru Muranishi et le studio Crystal ont brisé les critères jusqu’alors respectés en filmant de réelles relations sexuelles. Les autorités ont dès lors adopté une position ambiguë, laissant se développer l’industrie des vidéos pornographiques.

Dans les années 1990, plusieurs productions sont allées jusqu’à passer de la « zone grise » à la « zone noire ». Selon le témoignage d’un spécialiste des mœurs paru dans la revue Kaminobakudan en août 2016, certains réalisateurs travaillant pour le studio V&R Planning auraient ainsi filmé de vrais actes criminels (viols et autres sévices).

Le monde des vidéos pour adulte a toutefois abandonné ces pratiques pour redevenir plus « sain » dans les années 2000. Dès lors, un changement est également apparu dans le profil des actrices, les « filles à problèmes » étant peu à peu remplacées par des « filles normales », qui cherchaient souvent un moyen pour financer leurs études.

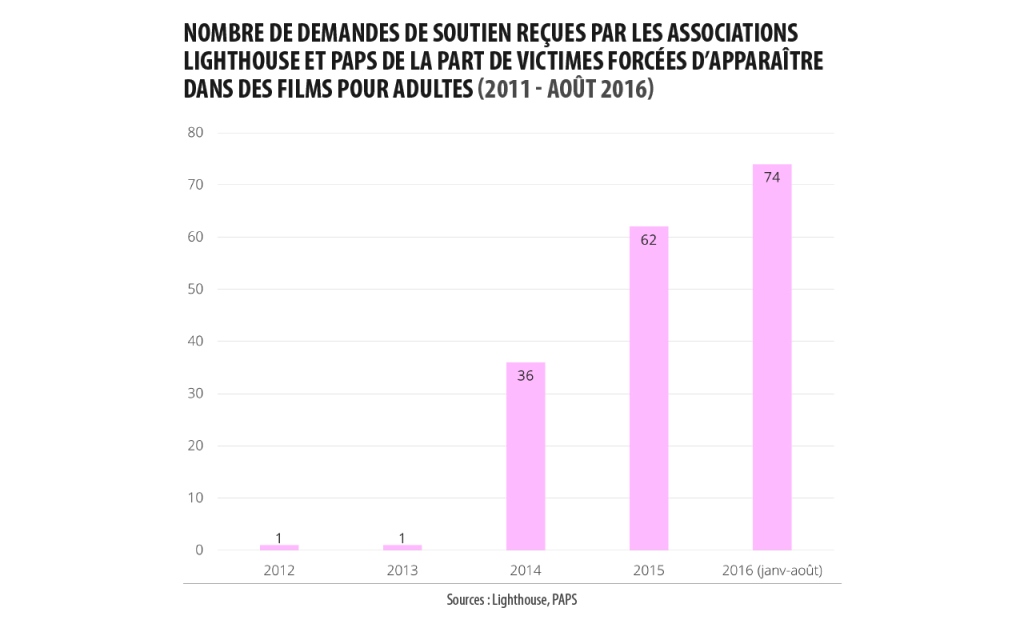

Or ces dernières années, face à la concurrence des vidéos en accès libre sur internet, le chiffre d’affaires des producteurs est en baisse. Par conséquent, pour réduire les coûts, les moins scrupuleux recrutent de plus en plus de nouvelles jeunes femmes, qu’ils dupent habilement pour les forcer à participer aux tournages. Chaque année, de 4 à 6 000 nouvelles recrues feraient leur apparition dans le monde du X, et autant le quitteraient.

Forcées de jouer dans des films pornographiques

Ce témoignage, fruit d’une enquête réalisée par la journaliste Maki Fukuhara et publiée dans l’hebdomadaire Shûkan Asahi le 19 janvier dernier, n’est pas isolé. Approchées par des hommes et des femmes, très propres en apparence, des jeunes filles, même mineures, signent des contrats de modèles ou d’actrices. Dans certains cas, sans savoir à quoi cela les engage réellement. « Les victimes manquent de connaissances juridiques, explique à Asialyst l’avocate Kazuko Itô, par ailleurs secrétaire générale de HRN. Elles signent un contrat avec un bureau dans lequel est mentionné un travail non désiré d’actrices de films pour adulte ; mais comme il leur est impossible de payer le dédit très important réclamé en cas de refus, elles ne peuvent pas s’empêcher de passer dans des films X et de telles victimes se succèdent. »

Pour Mlle A, c’est le début du cauchemar. On l’a d’abord contrainte de jouer dans des vidéos érotiques : habillée, elle devait prendre des poses suggestives devant les objectifs. À chacun de ses refus, un nouveau chantage. Que faire face à la menace de mettre au courant sa famille, ses amis et son école ? Puis c’est l’enfer. Cette fois obligée d’avoir des relations sexuelles filmées avec des inconnus, elle souffre terriblement. En plus de la douleur physique, la peur en imaginant les milliers de personnes qui regarderont ces scènes sur Internet. Mlle A entre finalement en contact avec l’association PAPS (People Against Pornography and Sexual Violence), qui la tirera de ce calvaire. Mais comme elle, combien de filles ne se sont pas répété « shinitai » (« je veux mourir »), certaines à bout de souffle mettant fin à leurs jours ?

Lighthouse au secours des victimes

La majorité des victimes du monde du X aidées par ces deux structures est âgée de 18 à 25 ans. « Actuellement, les agresseurs visent la jeune génération, qui a peu d’expérience sociale, profitent de leur faiblesse, et d’une façon habile les forcent à passer dans des films pour adulte », indique Aiki Segawa, chargée des relations publiques à Lighthouse. Mais il ne s’agit pas toujours de femmes. « Environ 10 % des victimes des producteurs de films X qui nous contactent sont des hommes », confie-t-elle.

« L’objectif de l’association Lighthouse est d’apporter un soutien aux victimes de trafics d’êtres humains destinés à l’exploitation sexuelle, principalement au Japon, explique Aiki Segawa. Nos activités piliers sont d’abord l’aide directe aux victimes, puis la prévention et l’instruction par des stages et des conférences, ainsi que des propositions politiques pour créer une société sans trafic d’êtres humains. »

Fin août, Lighthouse a mis en ligne une vidéo sur son compte Youtube, y compris une version japonaise sous-titrée en anglais. À la fin du clip, des coordonnées permettent aux victimes de contacter les membres de l’association. « Nous demandons d’abord ce que la victime a besoin comme aide, puis nous lui présentons un avocat de confiance et, suivant les cas, nous la mettons en relation avec une structure sociale, comme un établissement hospitalier ou un refuge », précise Aiki Segawa.

Le monde du X est-il gangrené ?

Saki Kôzai, actrice de films pornographiques depuis cinq ans, devenue très tôt populaire, a suivi ces récentes affaires et a saisi l’occasion pour s’exprimer, à visage découvert. Depuis ses premiers témoignages parus dans deux numéros de l’hebdomadaire Shûkan bunshun en juillet de cette année, la jeune femme de 30 ans enchaîne les interviews dans les médias japonais. Saki Kôzai dénonce courageusement les méthodes de recrutement de son premier employeur, dont elle n’a pas hésité à révéler l’identité. En 2010, l’ex-grid girl devenue free-lance a été approchée par un recruteur, avant de subir un « lavage de cerveau » pendant huit mois. Après de longues discussions, où on lui a fait croire en des rêves fous, le patron d’une agence a fini par la persuader d’utiliser « la plus forte arme d’une femme » et de « se déshabiller quand c’est nécessaire ». Les doutes de Saki Kôzai se sont progressivement évaporés, et elle a fini par signer un contrat en juin 2011. S’en sont suivies trois années d’expériences destructrices. Aujourd’hui indépendante, elle va toutefois poursuivre son métier, par peur de la solitude et par désir de décider de son avenir par elle-même, a-t-elle confiée au site japonais With News en septembre dernier. Mais elle doit désormais faire face à des pressions venues du milieu, qui vont jusqu’à la menace de mort, comme l’a révélé ce même site d’information.

L’avenir de la pornographie en question

Début juillet, la NHK a évoqué, dans une brève passée inaperçue, une autre affaire : l’envoi au parquet du dossier concernant une cinquantaine de personnes, actrices, réalisateurs et producteurs, pour exhibitionnisme lors du tournage d’un film pornographique. Là encore, une production de renom, Moodyz, a été mise en cause. Après cette vague de plus dans le monde du X, certains évoquent le risque de disparition prochaine des films pornographiques au Japon. Les autorités vont-elles décider d’établir des règles plus strictes ? Vont-elles aller jusqu’à proposer d’interdire la vente et l’achat d’images de rapports sexuels, comme en Corée du Sud par exemple ? Tout est possible, mais des doutes sont permis au vu d’autres pratiques « grises » tolérées dans l’Archipel, telles que les deriheru, ces établissements de « délivrance de santé » qui envoient des prostituées chez leurs clients. Sans compter les récents scandales touchant le corps enseignant : comme l’a rapporté le quotidien Asahi Shimbun, fin août, un professeur de lycée a été condamné à deux mois de réduction de salaire pour avoir regardé une vidéo pornographique sur son smartphone en pleine surveillance d’examen ; début octobre, un chef d’établissement, par ailleurs acteur dans la lutte contre l’exploitation des enfants dans la pornographie, a été arrêté pour « attitude impudique » envers une élève de 15 ans dans un hôtel.

Quoi qu’il en soit, les associations entendent bien poursuivre leur combat contre les abus et le trafic d’êtres humains qui brisent des centaines de vies, pour l’instant dans le silence. « J’espère exterminer les affaires dans lesquelles des filles ne désirant pas spontanément jouer dans un film pour adulte y sont contraintes, confirme Kazuko Itô. Les plaintes des victimes auprès de la police sont aujourd’hui une haie difficile à passer ; c’est pourquoi on réfléchit à la protection des victimes grâce au système législatif. »

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don