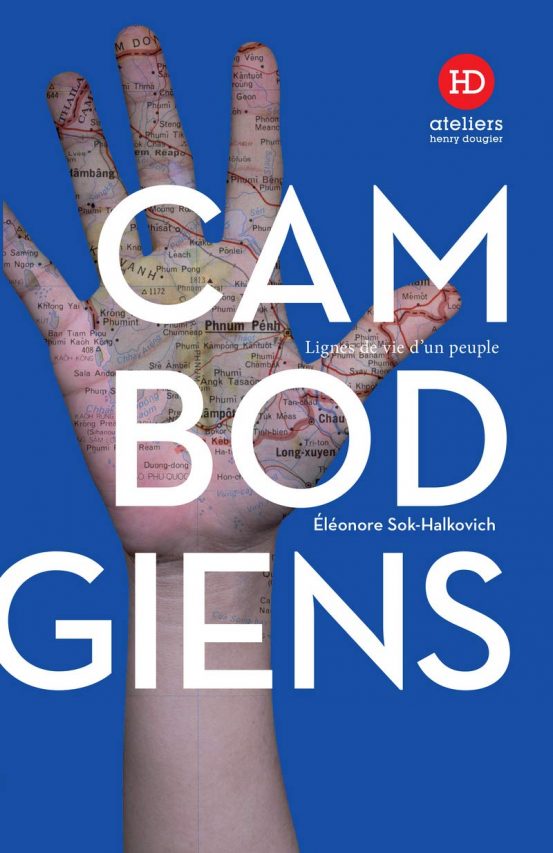

Mémoire, résilience et rêves de liberté : "Cambodgiens" d'Éléonore Sok-Halkovich

Entretien

Diplômée de l’École Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille en 2012, Éléonore Sok-Halkovich travaille au Parisien avant de tenter l’aventure de la correspondance au Cambodge. Elle s’installe dans le pays d’origine de son père en 2015, collabore avec une dizaine de médias tels que La Croix, Le Monde Magazine, ou Radio France. Cambodgiens, Lignes de vie d’un peuple, livre une rare mosaïque de portraits, qui réussit à la fois à témoigner de ce qu’il y a de singulier et d’universel au Cambodge. Ce voyage quasi initiatique au plus près des Cambodgiens, dans la complexité de ce pays, nous conduit au-delà des frontières connues de la société khmère.

À lire, à voir sur le Cambodge : les conseils d'Éléonore Sok-Halkovich

– Roman : Jaraï de Loup Durand (Livre de Poche, 1998). « L’intrigue a pour décor la période précédant l’arrivée des Khmers Rouges, et met en lumière la question du métissage. Le personnage principal, Lara, est issu d’une lignée de colons planteurs. À l’intérieur, il est khmer, mais à l’extérieur, c’est un « barang », un blanc, et ce décalage constitue le nœud du récit. Cela entre en écho particulier avec ma propre histoire et la place aujourd’hui des enfants de la seconde génération d’immigrés cambodgiens. C’est un roman d’aventure avec une galerie de personnages superbement campés, il y a une densité, et une finesse d’observation rarement égalée. »

– Essais historiques : Le génocide cambodgien de Ben Kiernan et Pol Pot de Philip Short. « Essai au style assez romanesque, Pol Pot de Philip Short dresse le portrait glacial d’un anti-héros : comment Saloth Sâr est-il devenu Frère numéro 1 de l’Angkar ? »

– Essai sur le Cambodge contemporain : Hun Sen’s Cambodia de Sébastien Strangio (Yale University Press, 2014 ; non traduit). « L’ouvrage de référence. »

– Roman graphique : Concombres Amers de Séra (Marabout, 2018, préface par Tardi). « L’auteur a consacré six ans de travail. À lire pour sa valeur historique et son esthétique magnifique. Il documente les années ayant conduit au génocide – des décennies passées en arrière-plan -, balayées par l’énormité des « trois ans, huit mois et vingt jours », ayant forgé notre vision de la « catastrophe » comme une parenthèse folle. La BD développe le rôle des grandes puissances dans le contexte de la Guerre Froide – les Etats-Unis de Nixon, la Chine de Mao, la France de De Gaulle -, la figure du roi Sihanouk, et des personnalités moins connues tel que le général Sosthène Fernandez, ainsi que le point de vue des anonymes. »

– DVD : L’histoire terrible et inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, pièce de théâtre de Hélène Cixous, mise en scène par Ariane Mnouchkine au théâtre de la Cartoucherie en 1985. « Cette pièce de huit heures a ensuite été remise en scène par Delphine Cottu et Georges Bigot avec des jeunes comédiens cambodgiens de Phare Ponleu Selpak. Ils sont sensationnels, notamment la jeune femme qui interprète le rôle principal de Sihanouk ! »

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don