Laos : pour un moratoire sur les barrages hydroélectriques

Contexte

Enclavé au cœur de l’Asie du Sud-Est continentale, le Laos est un petit pays de 6,8 millions d’habitants. Il compte parmi les plus pauvres de la planète : en 2016, son PIB s’élèvait à 2 408 dollars par habitant. À l’instar des États voisins comme la Chine (1978) et le Vietnam (1986), le Laos s’engage en 1986 sur la voie de « l’économie socialiste de marché ». Les réformes, impliquant une orientation de la politique économique vers les marchés extérieurs, visent à attirer l’investissement étranger. L’un des objectifs en est de mettre en valeur les ressources naturelles du pays à des fins d’exportation et de lutte contre la pauvreté. C’est dans le cadre de cette politique que l’hydroélectricité reçoit une attention particulière.

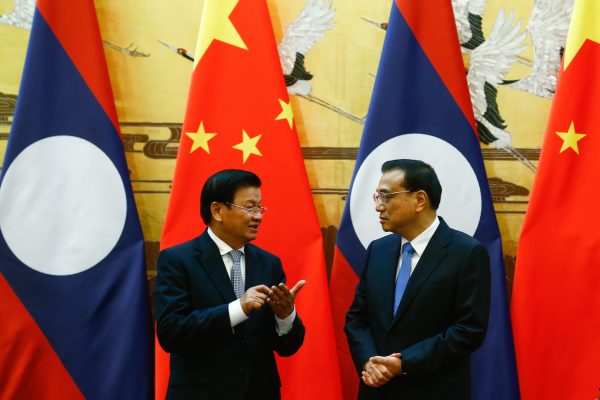

Avec 92 % des foyers connectés au réseau électrique en 2016 et une population à 60 % rurale, les projets hydroélectriques sont cruciaux pour la production nationale d’électricité et le développement économique du pays. Face à l’ampleur des travaux que suppose la mobilisation du potentiel de production, le Laos éprouve certaines difficultés attribuables au manque de capacités techniques et financières, l’bligeant à appuyer sa politique hydroélectrique sur le soutien étranger (Chine, Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud, France, Malaisie, Japon, Norvège ou États-Unis). En effet, l’accroissement du potentiel hydraulique du pays nécessite des sommes très importantes et Vientiane doit par conséquent recourir à différentes sources de financement extérieur. L’ensemble des projets retenus, s’il doit permettre l’électrification du territoire et favoriser le développement économique local, suppose cependant une production bien supérieure aux besoins nationaux : il s’agit de valoriser le potentiel énergétique auprès des pays de la région, dans un but commercial, mais aussi pour orienter les relations régionales.

Dans une optique de développement et d’intégration régionale, le Mékong et ses affluents apparaissent aux yeux des décideurs laotiens et étrangers comme un potentiel sous-exploité. En conséquence, la politique d’édification des barrages hydroélectriques s’accélère à partir des années 1990. Rien n’empêche cette politique, ni le gel temporaire des nouveaux projets de centrales hydroélectriques au moment de la crise financière asiatique de 1997, ni les nouvelles exigences de protection de l’environnement imposées par les ONG internationales et les Institutions financières internationales. Principaux moteurs de la construction des barrages hydroélectriques, Les investisseeurs privés voient dans l’exploitation des ressources hydriques la meilleure stratégie de développement du Laos. En 2015, Le pays exporte ainsi 70 % de sa production électrique en direction des marchés en expansion de la Thaïlande, du Vietnam, et dans une moindre mesure du Cambodge. Vientiane a su profiter de sa position stratégique au cœur de la péninsule indochinoise et de l’expansion de son réseau de lignes électriques pour répondre aux besoins énergétiques sans cesse croissants de l’Asie du Sud-Est.

Une contestation socio-environnementale méthodiquement verrouillée

Corruption et Clientélisme derrière des projets d’infrastructures défaillants

Pour un moratoire sur les nouveaux projets de barrages

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don