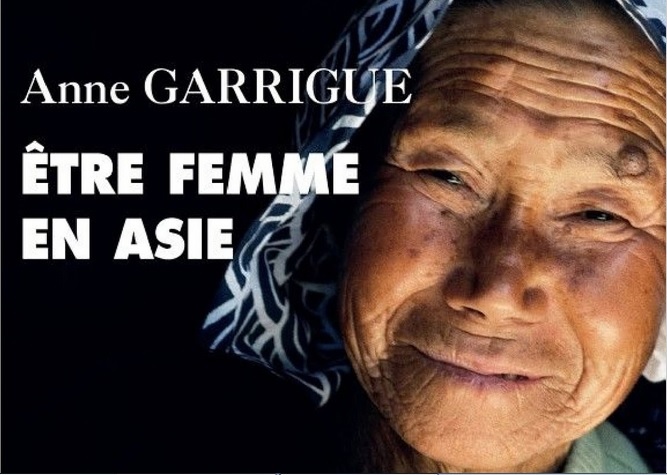

#MeToo : être une femme en Asie

Contexte

Les femmes sont la moitié du ciel, disait le président Mao. Et pour cette raison, au moins la moitié du quart de l’humanité a dû se tordre de rire en lisant la presse officielle chinoise au lendemain de l’affaire Weinstein. La page du China Daily du 16 octobre dernier a aujourd’hui disparu. Elle vaut pourtant son pesant d’haricots velus. Avec une assurance propre aux médias du Parti, le quotidien anglophone estimait que les saloperies d’Hollywood étaient inimaginables en Chine, les traditions ancestrales préservant les Chinois des dangers situés en-dessous de la ceinture.

De la même manière, jurait le journal communiste, le harcèlement ne peut exister en Chine ! Les deuxièmes épouses et autres concubines des gouverneurs de province en rigolent encore. « En Chine, confie Xiong Jing, directrice de l’ONG féministe Voice, à nos confrères du Guardian, il est en effet très commun d’utiliser son pouvoir hiérarchique sur un ou une subordonnée dans le cadre du travail. Et cela d’une manière coercitive qui conduit au harcèlement sexuel. »

Malgré la censure ou le déni, les porcs se sont reconnus jusqu’en Asie. #MoiAussi scandent les Asiatiques en colère sur les réseaux sociaux. Allez les filles ! Selon une étude 2014 citée par le Japan Times, seules 4,3% des Japonaises qui disent avoir été victimes de violences sexuelles ont osé porter plainte. D’où le geste remarqué de Shirori Ito. En mai dernier, la journaliste dénonce publiquement son ancien chef au sein de la chaîne de télévision Tokyo Broadcasting Service, qui l’a violé deux ans plus tôt. Sa plainte devant la police était restée en revanche lettre morte, son agresseur n’avait pas été inquiété.

Le silence reste pesant autour des victimes, mais chez ces dernières la parole se libère. Même chose en Corée du Sud où la tradition confucianiste interdisait encore aux étudiantes de fumer dans la rue il y a vingt ans. Des plaintes pour harcèlement au sein des grands groupes ont récemment défrayé la chronique. Celle notamment d’une jeune employée de la firme Hanssem mettant en cause trois de ses supérieurs : l’un d’entre eux l’aurait filmé alors qu’elle était aux toilettes, un autre l’a harcelé et le dernier l’a violé dans un Love Hotel. La chose ne surprend qu’à moitié dans un pays classé à la 116e place sur 144 en matière d’égalité des sexes.

La Corée du Sud a elle aussi du chemin à parcourir, note l’organisation Human Right Watch dans un rapport publié ce mois-ci. Le harcèlement, souligne l’étude, restant malheureusement considéré comme « normal » chez de nombreux mâles, comme en témoignent ces images, plus que dérangeantes, d’infirmières devant se produire en petite tenue devant la hiérarchie d’un hôpital. Heureusement, tout cela est en train de changer. La déflagration des #balancetonporc et autre #MeToo a gagné l’Asie où les femmes entendent ne plus se laisser faire. Nombre d’entre elles étant bien décidées à reprendre les rênes d’un continent en pleine ébullition.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don