Asie : la guerre de l'eau aura-t-elle lieu sur les fleuves transfrontaliers ?

Contexte

Dans le cas d’un fleuve « partagé » entre plusieurs Etats, toute la question est de savoir à qui appartient l’eau. Plusieurs doctrines s’affrontent. Certains défendent l’idée d’une « souveraineté territoriale absolue » qui permet à un Etat d’utiliser comme bon lui semble l’eau sur son territoire. D’autres, à l’inverse, défendent l’idée selon laquelle un pays n’a pas le droit d’agir sur un fleuve transfrontalier car cela affecte directement les pays situés en aval. Alors, c’est une sorte de compromis qui prévaut : les pays peuvent utiliser « raisonnablement » le fleuve de façon à ne pas porter préjudice aux pays en aval. Or la définition d’un usage « raisonnable », dans le sens de l’équité, ne fait pas consensus.

C’est pourtant sur cette doctrine que se fonde l’ensemble des Conventions internationales. En 1997 est adoptée la « Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation ». Elle prône une utilisation « équitable et raisonnable » des eaux par les Etats riverains qui ne doit causer « aucun préjudice significatif » aux autres pays. Aujourd’hui encore, cette convention est considérée comme le document légal le plus important en matière de gestion transfrontalière. Mais le langage est vague : comment déterminer si un préjudice est significatif ? De nombreuses voix s’élèvent donc pour appeler à une véritable coopération inter-étatique dans la gestion globale du fleuve. Un désir qui obligerait les Etats à abandonner totalement leur souveraineté nationale en la matière…

Quels fleuves transfrontaliers sont sources de conflits ?

Le Mékong, lui aussi, prend sa source sur les hauteurs de l’Himalaya. Il traverse alors six pays : il irrigue la Chine, puis longe les frontières de la Birmanie et du Laos avant de rejoindre le Cambodge où se forme son delta. Il finit son chemin au Vietnam pour se jeter en mer de Chine du Sud. Au total, près de la moitié de sa longueur coule en Chine, qui domine ainsi pas moins de cinq pays. Enfin, à l’ouest de la chaîne de l’Himalaya, l’Inde et le Pakistan se partagent l’Indus. Depuis le Tibet, le fleuve traverse la région du Cachemire, revendiquée par New Delhi et Islamabad, avant de s’écouler au Pakistan. Sans nul doute, la Chine est le grand vainqueur de ce jeu de puissance grâce à sa souveraineté sur le Tibet. Pas étonnant, dans ce contexte, que Pékin tienne tant à sa présence sur le toit du monde.

Les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria répondent à ce même jeu de domination. Le second prend sa source à deux endroits : au niveau de la montagne Tian Shan au Kirghizistan et dans l’est du Tadjikistan. Il s’écoule ensuite dans le sud du Kazakhstan jusqu’à la mer d’Aral. Il y rejoint l’Amou-Daria qui sert de frontière naturelle entre l’Afghanistan et le Tadjikistan et entre l’Ouzbékistan et le Turkménistan. De prime abord, le Kirghizistan et le Tadjikistan devraient gagner la course à l’eau. Mais si les deux pays ont cette balle dans leur camp, l’Ouzbékistan et le Turkménistan, eux, peuvent se vanter d’être de grands producteurs de pétrole et de gaz. Tous auraient pu s’entendre, troquant or bleu contre or noir. Mais c’était sans compter les tensions politiques remontant à la dissolution du bloc soviétique.

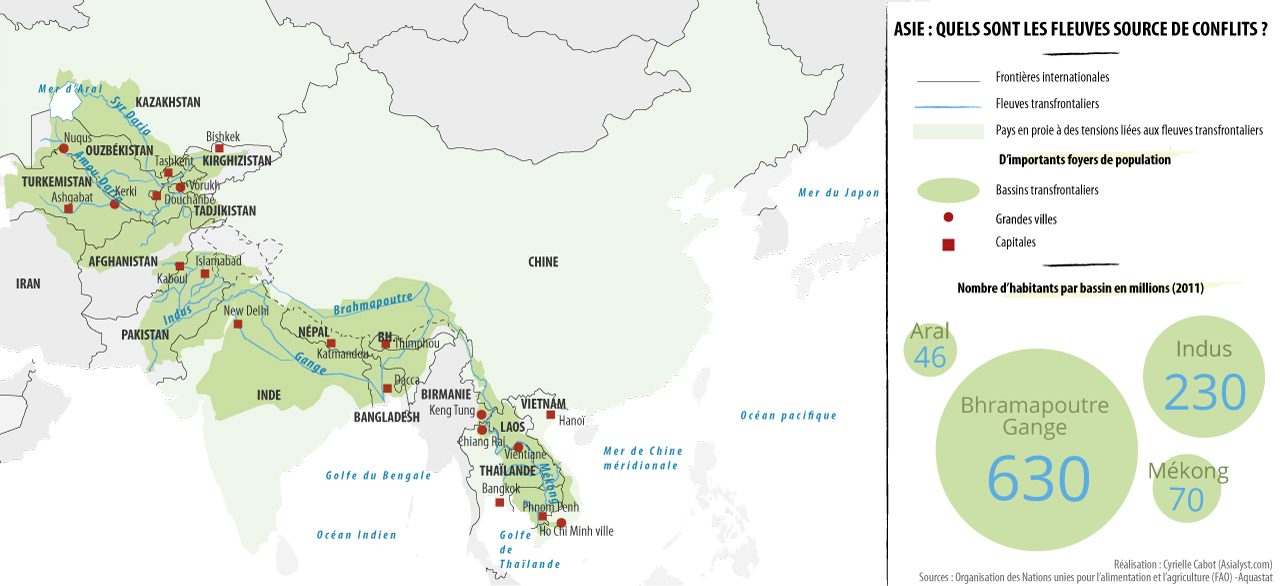

Car qui dit fleuve, dit présence humaine. Les fleuves transfrontaliers asiatiques ne font pas exception, au contraire. Les bassins transfrontaliers marquent la limite de zones très densément peuplées, parmi les plus importantes du continent. Plus de 70 millions de personnes vivent aux abords du Mékong et ce n’est rien face aux 630 millions habitant le bassin du Gange et du Brahmapoutre.

La raison est simple. L’eau représente un outil indispensable au développement : irrigation des cultures, ressources halieutiques, production d’électricité… Autant de facteurs participant à l’essor économique d’une région. Ainsi, 90 % de l’agriculture pakistanaise se concentre dans le bassin de l’Indus (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Le Syr-Daria et l’Amou-Daria traversent les zones les plus fertiles d’Asie centrale et permettent ainsi la culture de coton très gourmande en eau. C’est donc logiquement que grandes villes et capitales s’installent à proximité. New Delhi se situe à la croisée des bassins du Gange et de l’Indus. Vientiane, au Laos, et Phnom Penh, au Cambodge offrent un accès direct sur le Mékong.

Pourquoi ces fleuves posent-ils problème ?

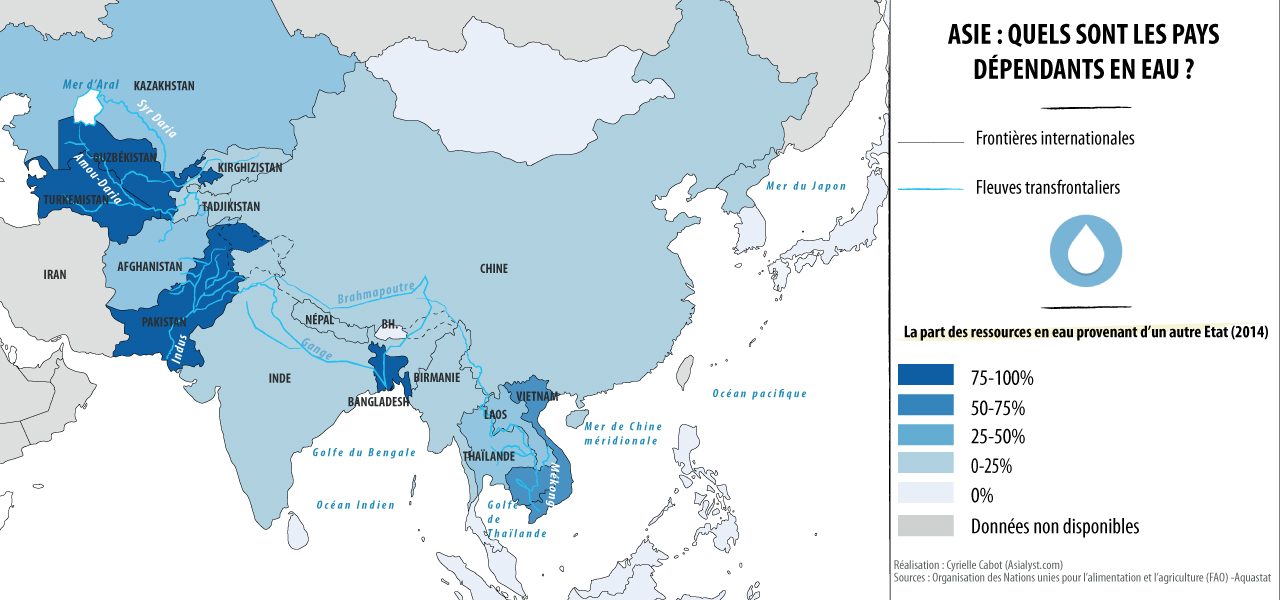

Il faut dire que le Bangladesh a de quoi se faire du souci. Ce petit pays, où coulent le Gange et le Brahmapoutre, est obligé d’importer 91 % de son eau consommable depuis un autre Etat. Une crainte que connaissent bien le Pakistan et le Turkménistan, eux aussi pays en aval. Ce dernier est obligé d’importer plus de 97 % de son eau consommable.

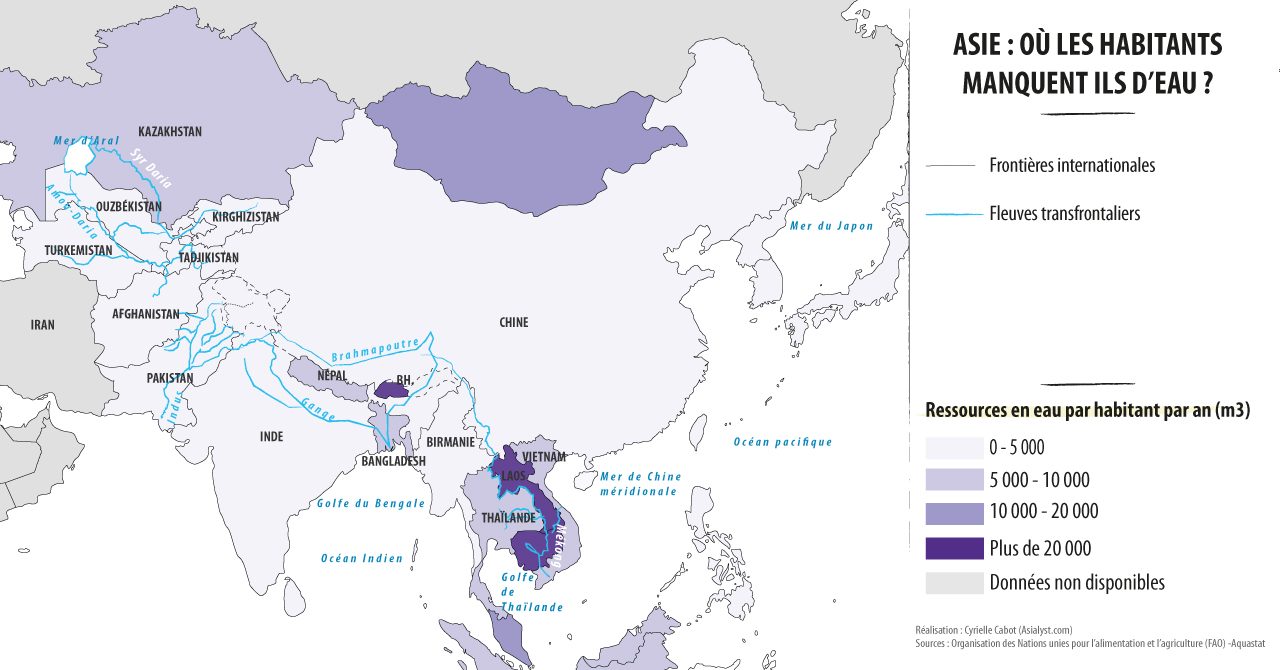

En Chine, la qualité de l’eau se dégrade à vitesse éclair. Dès mai 2009, lors d’une rencontre intitulée « Water security : China and the world », organisée par le China International Institute for Strategic Studies, le think tank de l’Armée Populaire de Libération, des scientifiques chinois avaient annoncé que Pékin se situait en deçà de la « water barrier « , seuil de sécurité hydrique placé à 5 000 m3 d’eau disponibles par an et par habitant. Et la situation est d’autant plus inquiétante dans le nord de la Chine, qui concentre 45 % des habitants du pays mais seulement 15 % de ses ressources en eau. Face à ces constats, Pékin s’est lancé dans d’immenses projets de dérivation d’eau et de barrages sur le Mékong et le Brahmapoutre.

Depuis plus de cinq ans, l’Asie centrale s’illustre comme l’un des conflits majeurs liés à l’utilisation des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria qui alimentent la célèbre mer d’Aral. Une fois encore, toute la crainte des Etats est d’être à court d’or bleu. Une tension attisée par cette inégale répartition de l’eau et des ressources en gaz et en pétrole. Ainsi, quand Bichkek a annoncé la construction de deux gigantesques centrales hydroélectriques, Kambarata 1 et 2, puis que Douchanbé a suivi avec le barrage de Rogun, la nouvelle a provoqué un véritable conflit diplomatique avec l’Ouzbékistan. Afin de s’assurer que le pays aurait toujours de l’eau au robinet, le gouvernement ouzbek a, à plusieurs reprises, refuser de fournir son voisin en gaz.

Sur le Mékong, ce n’est pas plus l’installation de barrages qui provoque le conflit que leur multiplication. En 2014, l’ONG International Rivers dénombrait pas moins de 82 barrages et 153 toujours en construction à l’initiative de la Chine mais aussi du Laos qui souhaite devenir la « pile » de la région. Lancé en 2011, le projet du barrage de Xayaburi a ainsi été suspendu pendant 18 mois. Le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam ne parvenant pas à trouver un accord.

Réduction du débit d’eau dans les pays en aval, salinité accrue des sols, diminution des ressources halieutiques : la liste des conséquences à la multiplication des barrages paraît sans fin. Au Bangladesh, des millions de citoyens ont dû déménager, les sols n’étant plus cultivables. Sur le bas-Mékong, les barrages ont eu un effet désastreux sur l’économie. Jusqu’alors, environ 2,5 millions de tonnes de poissons y étaient pêchés chaque année. Mais à présent, les gros poissons sont piégés par les barrages et seuls les plus petits peuvent atteindre le Cambodge ou le Vietnam. La production pourrait baisser de 600 000 tonnes si tous les projets de barrages étaient menés à bien d’après l’ONG International Rivers. Cela a non seulement un impact sur l’emploi de la majorité des habitants de la région, mais aussi sur leur alimentation. Sans compter que la salinité accrue des zones concernées rendent les terres agricoles non utilisables.

De la même façon, les grands projets du Tadjikistan et du Kirghizistan entraîneraient la fin de la culture du coton, très gourmande en eau, en Ouzbékistan. En 1960, la mer d’Aral était encore le quatrième plus grand lac de la planète. De nombreux pêcheurs vivaient à l’abord du fleuve. Mais avec la diminution de sa surface, la quantité de poissons a énormément diminué entraînant le déplacement de la population qui voyait sa source de revenus disparaître. La cause de la disparition de la mer d’Aral : les cultures de coton et de blé dans les vastes steppes d’Ouzbékistan et du Kazakhstan mises en place à l’époque soviétique, en 1960. L’eau du fleuve a en effet été détournée pour irriguer la mer d’Aral provoquant l’assèchement progressif de la zone.

Un désastre écologique. Les habitants ne sont pas les seules victimes des barrages : « Les cétacés d’eau douce qui vivent dans les principaux fleuves himalayens, Indus, Gange, Brahmapoutre, Yangzi, Mékong et Irrawaddy, forment collectivement l’un des groupes de mammifères les plus menacés au monde », rapporte l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Parmi eux, le dauphin de l’Indus (Platanista gangetica minor). Seuls quelques milliers d’individus vivraient encore dans le bassin, les autres ont été disséminés à cause des barrages qui ont morcelé leur espace de vie. Alors qu’auparavant, on pouvait les observer dans l’ensemble du bassin, aussi bien sur l’Indus que ses affluents, il faut aujourd’hui s’armer de chance et de patience pour pouvoir les apercevoir à des endroits bien spécifiques.

Comment résoudre les conflits liés à l’eau ? L’exemple de l’Indus

Seul le bassin de l’Indus semble faire exception. Alors que l’Inde et le Pakistan sont deux rivaux historiques depuis la partition sanglante des Indes en 1947 et que l’enjeu du Cachemire continue à attiser les tensions, la question de l’eau a, pour l’instant, été toujours gérée de manière pacifique. En 1960, les frères ennemis ont accepté de signer le traité de l’Indus, rédigé grâce à une initiative de la Banque mondiale. Le texte alloue les trois fleuves dits « occidentaux » (l’Indus et ses deux affluents, le Jhelum et le Chenab) au Pakistan, et les trois fleuves « orientaux » (Ravi, Beas et Sutlej) à l’Inde. Le Pakistan possède ainsi 75% du débit mais l’Inde se voit reconnaître le droit à un usage limité (irrigation et hydroélectricité) de l’eau en amont sur les trois fleuves occidentaux. Paralèllement au traité, une Commission bilatérale pour les eaux de l’Indus est créée. Son objectif : veiller à l’application des termes du traité et régler les litiges mineurs entre les deux Etats.

Depuis cette date et pendant des dizaines d’années, ce traité a assuré un statu quo entre les deux pays sur la gestion de l’Indus. Ce qui lui vaut souvent d’être perçu comme un exemple de coopération transfrontalière réussie, fréquemment donné pour modèle dans la résolution de litiges liés aux fleuves transfrontaliers. Mais depuis les années 1990, le besoin en eau se fait de plus en plus sentir des deux côtés du fleuve, faisant de nouveau planer la peur de manquer d’or bleu, notamment du côté pakistanais. L’Indus est l’une des zones les plus densément peuplées du monde avec 230 millions d’habitants en 2011. L’eau du fleuve est primordiale dans ce pays où un tiers des habitants vit en situation d’extrême pauvreté et où l’agriculture constitue la principale source d’emplois. Mais à chaque nouveau conflit, l’Inde rappelle au Pakistan sa position dominante et fait planer la menace de couper l’eau.

Cette peur remet progressivement en cause le traité. De 1999 à 2008, cela s’est cristallisé dans le projet indien du barrage de Baglihar dans la région du Cachemire indien. Pour la première fois depuis 1960, les deux Etats ne parviennent pas à trouver un accord bilatéral et doivent faire appel à la Cour permanente d’arbitrage de la Haye. Le Pakistan craint que cet immense barrage n’ait un impact négatif sur le débit d’eau s’écoulant dans le pays. Mais un compromis sera finalement trouvé : l’Inde a réduit l’ampleur du projet et le barrage a vu le jour en 2008.

Le traité atteint-il ses limites ? Mais les relations entre l’Inde et le Pakistan continuent de se dégrader. En mai 2012, lors d’une réunion du comité spécial du Parlement pakistanais sur la question du Cachemire, le président, Maulana Fahzur Rahman, leader du parti islamiste Ulema-i-Islam, accuse ainsi l’Inde de « terrorisme de l’eau ». Des propos repris par Hafiz Saeed, cerveau présumé de l’attentat de 2008 à Bombay, qui n’hésite pas à menacer directement l’Inde d’attaques sur ces installations hydroélectriques.

Pour autant les scientifiques persistent : le traité de l’Indus n’est pas réellement en danger. Pour cause, briser le traité aurait des conséquences désastreuses sur l’Inde autant que sur le Pakistan. Des villes entières pourraient effectivement être inondées. Si l’Inde venait à briser l’accord, elle pourrait s’attendre à des répercussions dans sa gestion du Brahmapoutre avec la Chine… Le traité semble donc être avant tout devenu un outil de dissuasion entre Etats. Certes un générateur de conflits mais pas d’une véritable lutte armée. Jusqu’à présent.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don