L'amour en Chine (3/3) : courtisanes et concubines, le chaos sentimental

Contexte

Pendant des siècles en Chine, si les garçons avaient une chance d’échapper à leur condition de paysan en s’engageant dans l’armée ou en passant les examens impériaux, les jeunes paysannes n’avaient qu’une option : être vendues par leurs parents à un homme riche pour devenir son épouse ou sa concubine. Ces pratiques étaient considérées comme un aspect normal de la vie sociale par les deux parties impliquées. Toutefois, de tout temps, la perspective d’être vendue à un bordel pour devenir une prostituée a été considérée comme une perte d’honneur. C’est pourquoi un père pouvait noyer sa fille comme un chaton sous prétexte de piété filiale : par ce crime, il voulait en fait la préserver de la vie tragique des prostituées.

Les filles qui échappaient à cette fin tragique, étaient vendues dès l’âge de six ou sept ans, par l’intermédiaire d’une « yapo « , ou « femme dent » qui négociait les transactions. A ce stade, le destin de ces très jeunes filles pouvait basculer vers le meilleur ou vers le pire : l’adoption dans une nouvelle famille pour devenir future belle-fille, garder son nom et le contact avec sa propre famille mais aussi devenir une concubine. Mais rares furent celles qui atteignirent la gloire, comme Wu Zetian (625-705), la concubine favorite de l’empereur Taizong (626-649) ou la belle et intrigante Yang Guifei (679-756) qui, après avoir trahi son impérial amant, se pendit à la branche d’un arbre.

Cette réalité des concubines fut éradiquée par Mao. Mais, avec le récent enrichissement de la Chine, le phénomène a aujourd’hui pris des proportions insoupçonnées, et les habits de la modernité.

Concubines par hasard ou par choix

« Moi je veux profiter de ma jeunesse avant de vieillir et de me retrouver seule. Je gagne de l’argent sans rien faire en ce moment, c’est facile, je suis simplement au service d’un homme qui m’entretient mais je ne rêve pas de mariage avec lui. Je suis lucide et les pieds sur terre. Dans quelques années, il me jettera et en trouvera une autre. »

Des concubines, symboles de statut

« A Yongkang, précise-t-elle, il y a un quartier de ernai, à l’est de la ville. Elles tiennent des boutiques de vêtements, payées par leur amant, tout comme leur voiture ou leur appartement. Elles ont un statut bien précis et un rôle bien défini dans la société chinoise d’aujourd’hui. »

Ling Ling demeure lucide : « Je sais bien que me marier avec un homme que j’aime et qui m’aime, sera très compliqué ». Pas à un paradoxe près, tout en affirmant ne pas « vouloir l’argent », Ling Ling évoque l’homme idéal qui aurait tout de même « le pouvoir que procure l’argent », soit un homme de caractère avec une forte personnalité – « beau pas beau, riche pas riche, mais quand même beau et riche même si ça n’est pas le plus important », précise-t-elle. Et quand je lui demande si elle a déjà été tentée de devenir une ernai, Ling Ling réfléchit :

« Il me faudrait un homme avec plusieurs millions de yuans par an, un appartement, une voiture et une carte de crédit… S’il me respecte et ne me traite pas comme un jouet, s’il n’est pas un détraqué sexuel, je pourrais envisager un tel scénario… »

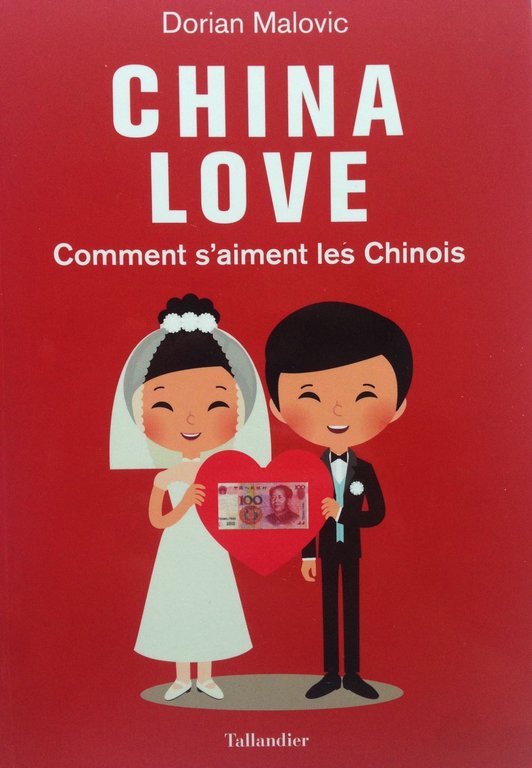

Au cœur des rapports hommes-femmes : sexe et argent

« L’argent est au cœur de la nouvelle dynamique chinoise dans laquelle le sexe et son commerce jouent un rôle primordial. Les hommes ont les billets rouges et les femmes veulent s’en remplir les poches. »

Patientes et résilientes

« Il semble que tout le monde accepte de signer un contrat tacite en fonction du besoin de chacun dont dépend le prix de la transaction. L’homme veut une jolie femme à disposition, la femme veut de l’argent pour mieux vivre, l’arrangement est clair et tout le monde est d’accord. »

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don