Japon : Les fous du Rakugo

Vingt ans, c’est peut-être le temps nécessaire à un occidental pour acquérir un peu de cette flexibilité ligamentaire nécessaire pour donner des représentations à genoux comme il est de rigueur dans cet art populaire…

Le Rakugo

« Bouddhisme + japonais + humour » : voilà une formule pour le moins étonnante quand on pense à la rigueur nippone et à l’ascèse bouddhique. Comment imaginer une once de comique dans la prédication de cette philosophie qui prône le détachement envers le monde phénoménal et sensuel au pays des samurais et du code de l’honneur ?

Eh bien c’est en quelque sorte la porosité entre les classes lettrées et les couches populaires qui ont créé l’espace pour le Rakugo, et des auteurs comme Futabatei Shimei qui ont permis à cet art oral d’intégrer le panthéon littéraire tout en demeurant au cœur des loisirs japonais.

Un peu d’histoire

Il en découle une sorte de pantomime enjouée et gouailleuse où les paraboles bouddhistes se transforment en véritables sketches humoristiques. Les histoires sont brèves et captivantes, on est loin des interminables sutras. Quant aux sermonneurs, ils développent un réel talent pour retenir l’attention du public.

Au XVIIème siècle, pendant la période Edo, le Rakugo sort en partie de la rue et fait son entrée dans les théâtres de vaudeville (Yose) où se produisent aussi magiciens et jongleurs pour le plaisir des classes aisées.

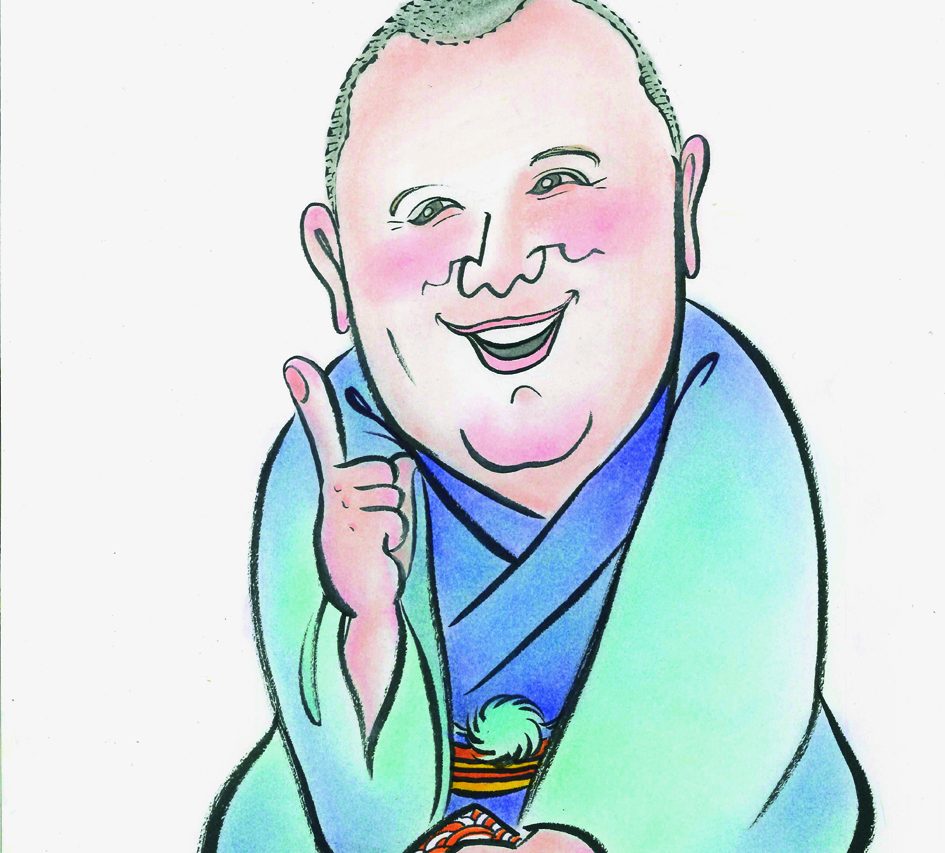

Le Rakugo est irrésistible en effet car, comme le décrit la professeur Watanabe spécialiste du genre, « il est comme un sitcom où tous les rôles sont joués par un seul acteur ». En effet, le rakugoka est seul sur scène et interprète une multitude de personnages – parfois même des animaux. Quand il change de personnage dans sa narration, il l’indique en regardant à droite ou à gauche.

C’est sous l’ère Meiji au début du XXème siècle, période d’ouverture aux idées et modes occidentales, que le Rakugo fait l’objet d’une véritable liesse nationale.

Moins cher que le théâtre Kabuki, le Rakugo séduit aussi bien le petit peuple que les intellectuels, et les Yose ne désemplissent pas. A cette époque apparaît un singulier personnage, Henry Black, un Australien arrivé enfant à Yokohama avec sa famille qui devient vite influente dans l’archipel.

Par une série de hasards opportuns, Black deviendra le premier conteur de Rakugo étranger. Sa maîtrise de la langue et des codes de cet art oral inspirent le respect des autochtones. De plus, Black fait passer des messages et des idées inédites dans le pays qui s’ouvre à peine au reste du monde. Quel meilleur rôle en effet pour montrer son propre reflet au spectateur et le confronter à l’expérience de l’altérité que celui d’un étranger rompu aux mœurs locales ?

De nos jours, les Yose sont sans doute moins pleins qu’au début du millénaire mais le Rakugo est loin d’être passé de mode. L’archipel compte environ 500 Rakugokas officiels (issus d’une association assermentée) et certains font même carrière comme présentateur à la télé.

Lors de mes recherches, j’ai découvert l’existence d’un Canadien anglophone qui répond au nom de Sunshine Katsura et qui arpente les scènes outre-mer enveloppé dans un kimono au motif de feuilles d’érable. Encore une preuve de l’attraction du Rakugo sur les étrangers de toutes époques.

Sur la scène

« Ce qui m’a frappé quand j’ai vu une représentation de Rakugo pour la première fois, se rappelle Cyril Coppini, c’est la manière dont l’acteur pouvait capter l’attention du public pendant des heures dans un espace si restreint, assis à genoux, sans décor et sans autre action que celle de la narration. »

Eh bien ils puisent dans les centaines d’histoires classiques du répertoire. Des histoires bouddhistes mais pas seulement – on trouve des choses plus « profanes » : des satyres, des jeux de mots. « Dans l’ensemble, toutes ces histoires sont une façon ludique et agréable de découvrir le Japon et ses mœurs, » commente Cyril.

Même si l’humour est central dans le Rakugo, on ne badine pas avec l’apprentissage de cet art, du moins pas à Tokyo. La tradition veut que le novice rentre au service d’un maître pendant trois ans (si celui-ci daigne l’accepter) durant lesquels il sera initié aux rouages de l’art tout en s’acquittant des travaux ménagers (lavage et repassage du kimono, service du thé..).

Ce système est trop rigide et contraignant pour Coppini qui trouve son bonheur à Osaka, dont les habitants, « les Marseillais » de l’archipel, sont plus complaisants. Il y fait la rencontre de maître Someta Hayashiya qui lui assure que « si l’on est rigolo, on peut monter sur scène », n’en déplaise aux Tokyoïtes. C’est ainsi que Cyril se lance et à la fréquence d’un voyage mensuel à Osaka pendant un an apprend auprès de lui sa première histoire : « le zoo ».

En 2011, il donne sa première représentation, et le courant passe avec le public, persuadé qu’il a suivi l’enseignement traditionnel auprès d’un grand professeur. Entre-temps, il rencontre un maître à Tokyo, et petit à petit commence un impressionnant travail de promotion du Rakugo hors de l’archipel.

« Au début, Someta Hayashiya devait sans doute me considérer comme un « Gaijin » (étranger) qui veut « jouer au japonais ». Lorsque j’ai organisé pour lui une tournée de sept représentations en dix jours en France et en Suisse, que j’ai traduit un manga sur le Rakugo, son ton a légèrement changé. Mais là où je pense qu’il a vraiment été bluffé, c’est quand j’ai joué au Toyokan de Asakusa à Tokyo. C’est là que Takeshi Kitano a fait ses débuts. »

LeRakugo à l’export

Non japonophone, l’apprentissage de Ferrandez à Osaka, a été pour le moins cocasse et ses spectacles sont émaillés d’anecdotes qui en disent long sur son immersion dans un Japon déroutant. Un Japon où le raffinement ultime et la pudeur cohabitent avec friponnerie et bruits de déglutition au-dessus d’un bol de nouilles.

Mus par un amour commun du Rakugo, Ferrandez et Coppini font équipe et amènent les contes nippons jusque sur les scènes du festival d’Avignon en 2014. Là encore le courant passe.

« Ce que je veux montrer c’est que le Rakugo est un art de la scène parmi les autres, un spectacle que l’on peut apprécier sans avoir de connaissances particulières sur le Japon. » Voilà pour l’objectif de Cyril.

Quant à Ferrandez, il veut faire découvrir l’humour japonais au travers de ses histoires. En effet, ce pan de la culture nippone est largement méconnu. On imagine l’homo japonicus compressé dans un wagon de métro blindé, aliéné par un travail chronophage alors qu’en fait, il grignote des algues devant une pièce de Rakugo !

Blague à part, on connaît l’humour japonais via des shows télévisés et des caméras cachés dont les participants font l’objet de gages carrément sadique. Le Rakugo nous dévoile une face cachée de l’humour nippon et cela vaut le coup de s’y pencher.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don