Le Triangle de Corail : trésor en péril

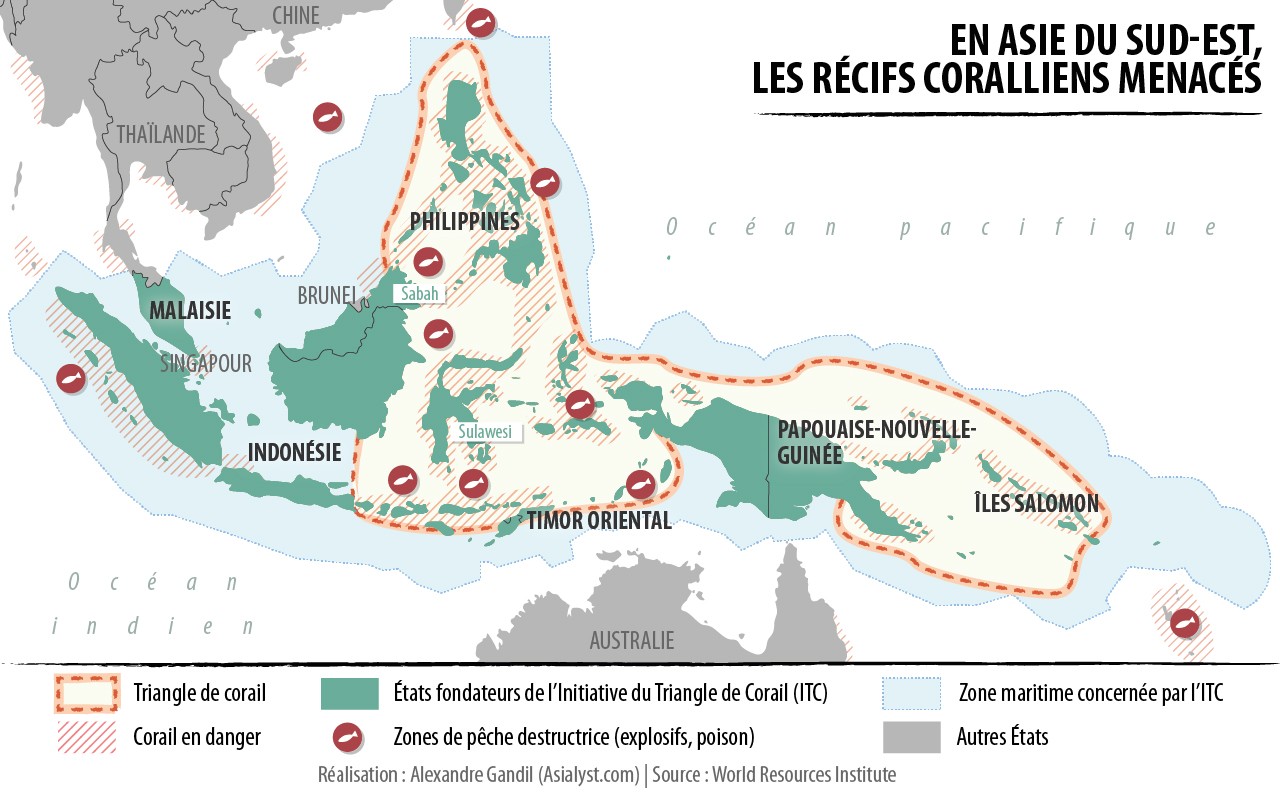

En 2006, l’ONU déclarait que des zones du Triangle de Corail et de l’océan Pacifique occidental formaient les mers les plus saines de la planète. Toutes les autres ayant fait l’objet d’une surexploitation massive. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Selon les projections du World Resources Institute (WRI), plus de 80% des récifs de la région vont souffrir d’un grave blanchiment des coraux suite à la hausse des températures de l’eau. Ce qui risque d’affaiblir ou de tuer le corail d’ici 2040.

Qu’est-il arrivé entre-temps?

Contexte

Le Triangle de corail concentre la plus forte biodiversité marine au monde. Il est possible d’y observer 6 des 7 espèces de tortues marines et au moins 2228 espèces de poissons de récif, ainsi que de nombreuses espèces en voie de disparition comme le thon et de rares cétacés tels que le rorqual bleu.

Formant un habitat pour d’innombrables organismes, les récifs coralliens sont à la base de cet écosystème foisonnant. Leurs structures physiques sont construites et composées de milliers d’animaux coralliens, appelés polypes coralliens. Ces minuscules organismes à corps mou possèdent une base dure de calcaire, formant ainsi la structure des récifs. Des algues microscopiques vivent dans les tissus des polypes coralliens, en leur fournissant une source de nourriture, et en leur donnant leur magnifique gamme de couleurs.

Hormis leur valeur biologique, les récifs coralliens protègent environ 45% du littoral de la région. Agissant comme une zone tampon entre les installations côtières et l’impact physique des vagues et des tempêtes, ils réduisent l’érosion et le risque d’inondation. Les avantages économiques nets annuels de la protection du littoral par les récifs ont été estimés à 387 millions de dollars pour l’Indonésie, et 400 millions de dollars pour les Philippines en 2000 (en dollars des valeurs de 2010).

Dépendant des ressources récifales

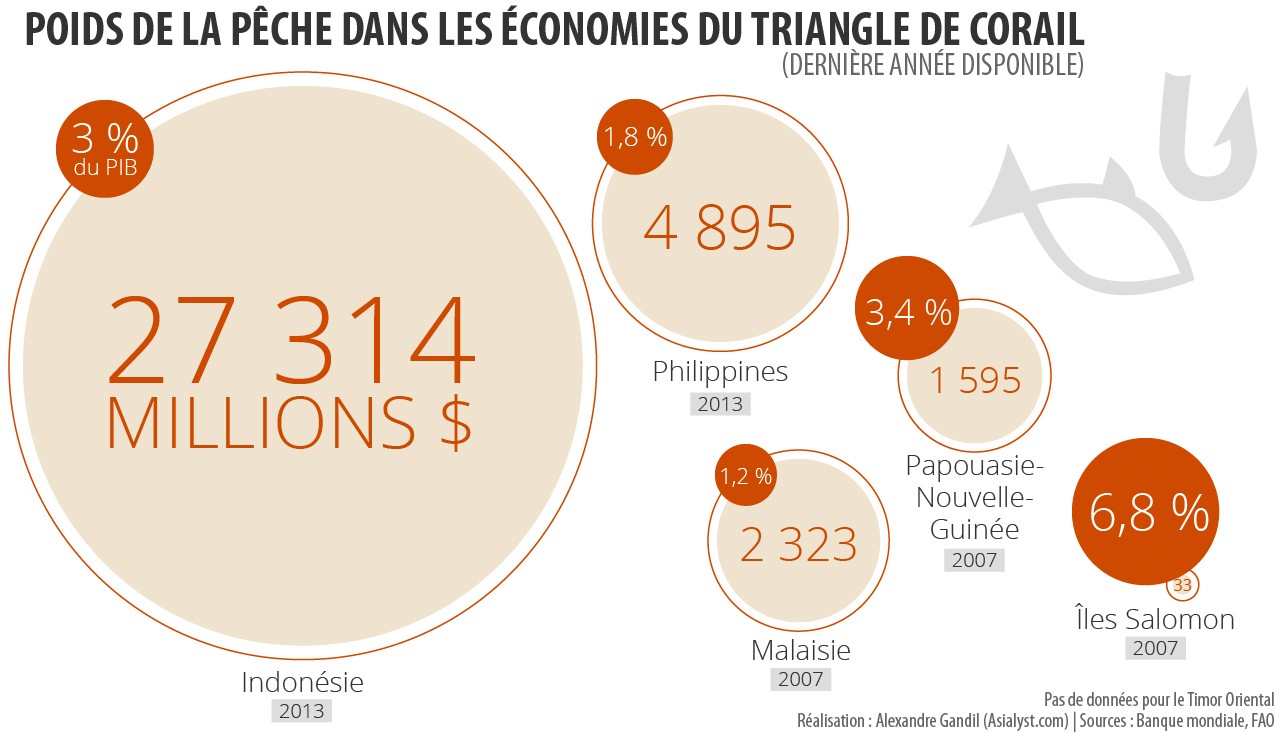

Le long des 125 000 km de littoral dans le Triangle de corail, plus de 120 millions de personnes dont 2,25 millions de pêcheurs, dépendent de cette zone comme source de nourriture et de revenus directs. La région produit des gains annuels de l’ordre de 3 milliards de dollars provenant des exportations de poissons et produits de la mer, ainsi que 3 milliards de dollars du tourisme côtier.

En matière d’apports nutritionnels, des récifs en bonne santé offrent une riche variété de nourriture ainsi qu’une source de protéines de bon marché et de qualité. Dans les Îles Salomon, le poisson représente plus de 90% des protéines animales consommées.

Enfin, de par sa diversité biologique unique, le Triangle de corail offre une industrie du tourisme florissante dans la région. La Malaisie et les Iles Salomon tirent profit de cet atout économique qui représente environ 9% de leur PIB.

Ces avantages ne peuvent être tenus pour acquis face à la dégradation progressive du Triangle de corail, augmentant le risque d’un effondrement de son écosystème si les menaces à sa survie ne sont pas traitées efficacement.

Les Bajau Laut, des « nomades de la mer » aux méthodes dommageables

Sur une seule respiration, certains Bajau Laut peuvent plonger jusqu’à 20 mètres de profondeur et rester sous l’eau jusqu’à 5 minutes. Défiant presque les règles de la nature, ils sont capables de parcourir le fond de la mer à grands pas, comme s’ils chassaient sur la terre ferme, sans aucun poids les retenant au sol.

A l’origine, tous les Bajau Laut étaient des nomades de la mer. Au cours du siècle dernier, un grand nombre d’entre eux se sont peu à peu sédentarisés, contraints pour la plupart à se conformer aux politiques étatiques de la région contre la piraterie. Refusant malgré tout la terre ferme comme nouvel habitat, ils ont établi des villages flottants sur pilotis à Sulawesi en Indonésie, au nord de Sabah, en Malaisie et aux Philippines du Sud.

Confrontés au déclin du nombre de poissons en raison du changement climatique et de la surpêche, les Bajau Laut considérés jusqu’alors comme les gardiens de la mer, participent désormais à sa dégradation.

Abandonnant leurs méthodes de pêche de subsistance traditionnelle comme le fusil à harpon, la pêche à la ligne ou au filet, ils ont commencé à utiliser des explosifs artisanaux ainsi que le cyanure de potassium. En adoptant ces méthodes dangereuses, les Bajau Laut contribuent à détruire le Triangle de Corail, mettant en péril leur propre survie.

Des fruits de mer à tout prix

« Lorsque les explosifs et le cyanure ont été introduits par les commerçants du secteur de la pêche dans les zones où vivent les Bajau Laut, le commerce de requins a augmenté, brisant ainsi l’équilibre écologique », affirme Erik Abrahamsson, anthropologue suédois ayant vécu avec les Bajau Laut.

A elle seule, la pêche destructrice menace 60% des récifs dans le Triangle de Corail, affectant l’équilibre fragile entre les algues et le corail, essentiel à la survie du récif. L’utilisation du cyanure dans la pêche destructive a pour conséquence le blanchiment du corail en provoquant la disparition des algues. A l’inverse, lorsque les récifs sont surexploités, seuls les petits poissons demeurent. Les coraux sont alors sujets à la prolifération excessive des algues suite à la disparition des grands herbivores dans la chaîne alimentaire. Les récifs sont alors plus vulnérables à la maladie et prennent plus de temps à se remettre de l’impact de l’activité humaine.

Ces méthodes destructives sont les conséquences directes du commerce prospère des poissons de récif vivants. A l’instar de Hong Kong et de la Chine continentale, l’Asie du Sud-Est est inondée de restaurants proposant ces poissons dont raffolent les populations aisées. Disposés dans de grands aquariums, ils attendent d’être choisis directement par le client. Leur prix peut atteindre 130 dollars la pièce.

« Le problème de ce commerce vivant est qu’il cible un poisson vulnérable, et cette demande est incontrôlée et risque de croître à l’avenir », explique le Dr Sadovy de l’Université de Hong Kong.

L’impact de ces pressions locales est amplifié par la menace environnementale globale affectant d’autant plus la viabilité du Triangle de Corail.

Sensible aux fortes températures

L’élévation du niveau d’acidité affecte l’ensemble du récif corallien, pouvant conduire à sa mort lente. Par aileurs, les océans n’ont jamais été aussi chauds au cours des cinquante dernières années. Le risque de l’élévation du niveau de la mer est considéré comme fort, menaçant les petites îles d’Indonésie, de Malaisie et des Philippines. Face à une telle urgence, les pays du Triangle de Corail ont dû réagir afin de développer un cadre régional pour répondre à ces menaces.

Un premier pas pour la conservation marine

Ces engagements officiels sont cependant confrontés à l’extrême hétérogénéité de la région. 90 % de la population des CT6 résident en Indonésie et aux Philippines, les deux pays détenant les plus grands récifs coralliens de la région. Les Îles Salomon ont une superficie totale de 28 369 km² et leur juridiction recouvre 1,34 millions de km² dans l’océan, en tenant compte de leur zone économique exclusive. Des proportions sans commune mesure avec l’Indonésie : 2 millions de km² de superficie totale et une zone maritime de 7,9 millions de km². Ces différences posent inévitablement la question des droits et des responsabilités proportionnelles parmi les membres de l’ITC.

En outre, les six pays affichent des disparités économiques considérables : la Malaisie a le PIB le plus élevé par habitant (PPP) dans la région (14 800 dollars) tandis que la PNG et le Timor Oriental souffrent du PIB le plus bas (2 400 dollars). Les économies de la PNG et des Îles Salomon reposent sur une industrie primaire, tandis que l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont des industries multisectorielles. Ce qui implique une marge de manœuvre différente pour la gestion des stocks de poissons.

Selon le rapport de l’ITC sur les progrès réalisés en 2014, ces disparités « combinés avec la diversité de culture, coutumes, traditions, de trajectoires de développement et de systèmes de gestion […] pourraient rendre difficile la formulation des politiques régionales ».

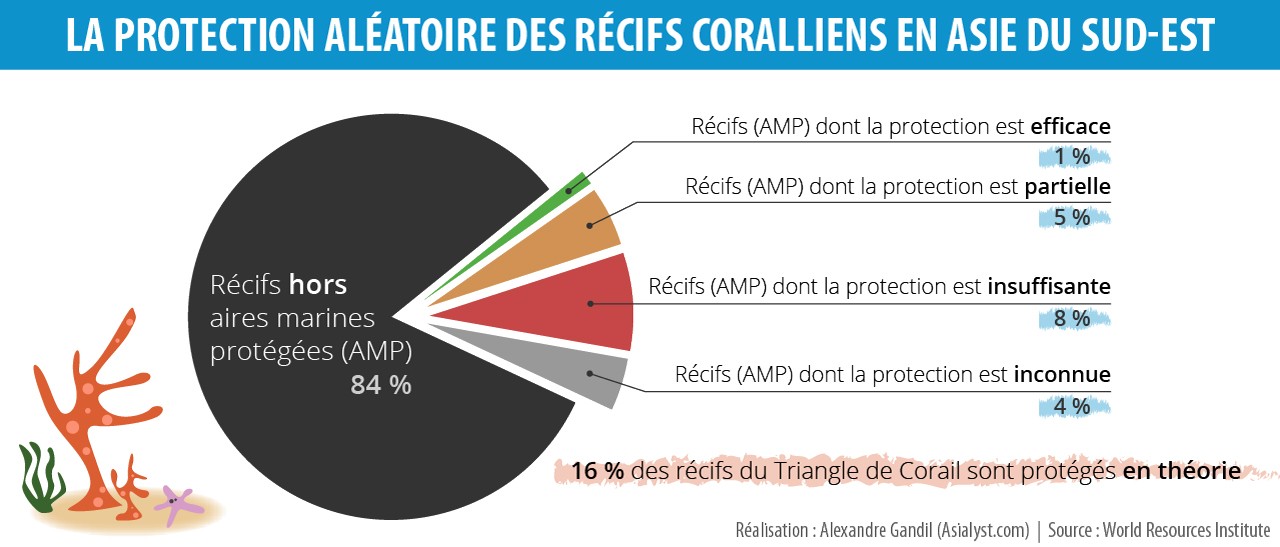

La difficile gestion des aires marines protégées

En Indonésie, 40% de la superficie des AMP sont actuellement gérés par le ministère des Forêts, tandis que 60% dépendent du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche. En Malaisie, la gestion des AMP dépend des institutions nationales et régionales. Le département du Parc marin gère 42 aires marines protégées dans la Malaisie péninsulaire, comprenant la zone marine environnante avec 38 îles. Quatre AMP sont établies à Sabah, dont trois sont gérés par le gouvernement local (Sabah Park) et la dernière contrôlée par le parc privé. En PNG, la gestion se déroule majoritairement au niveau local : plus de 90% des ressources côtières dépendent du régime foncier coutumier.

Ces différents niveaux de pouvoirs, qui se chevauchent trop souvent, diminuent l’efficacité des AMP et leur sécurité. L’Indonésie possède la plus grande proportion de récifs protégés de corail à l’intérieur des AMP dans le Triangle de Corail, mais seulement 3 des 175 AMP établies ont été classées comme étant pleinement efficaces dans la gestion des stocks de poisson. Aux Philippines, 7% des récifs sont au sein d’une AMP, dont moins d’1% serait géré efficacement. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, moins d’1 % de la superficie totale des récifs du pays se trouvent à l’intérieur des AMP, jugées partiellement efficaces.

Ces faibles performances sont liées au manque de moyens d’application et de surveillance (personnel, bateaux, carburant, surveillance aérienne) à l’échelle nécessaire pour être efficace. Autant de difficultés rencontrées à l’échelle des APM existantes, alors que 84 % des récifs du Triangle de Corail demeurent en dehors de tout cadre formel de gestion.

Plus c’est inclusif, mieux c’est !

Par conséquent, le succès de l’ITC dépend en grande partie de la prolifération d’initiatives telles qu’Adaptation Marketplace. Cette plate-forme créée par l’ITC et des organisations locales, vise à combler le fossé entre les bailleurs de fonds et les projets de conservation, et à éviter les lenteurs administratives.

La sensibilisation sur les pratiques de pêche destructrices et la nécessité de maintenir un équilibre écologique restent tout aussi cruciales. À Ang Pulo, une petite île dans la province de Batangas, aux Philippines, la communauté a fait pression avec succès sur le gouvernement local pour établir l’île comme zone protégée. Ce qui a permis la restauration d’une forêt de mangrove disparue sous la pression de la demande de carburants et de matériaux de construction.

Enfin, si la gestion des ressources communes se veut efficace et inclusive, les savoirs autochtones doivent y être intégrés. Face à de nouveaux défis écologiques et économiques, les Bajau Laut ont dû s’adapter ; ce qui n’implique pas nécessairement l’abandon total de leurs modes de vie. Le développement d’écoles spécialisées comme Rumah Pintar à Sulawesi offre la possibilité de préserver leur culture unique tout en les sensibilisant à la gestion halieutique, l’aquaculture, la culture d’algues et certaines compétences informatiques. L’objectif : mieux préserver la mer et l’utilisation de ses ressources.

L’un des défis dans la lutte contre le réchauffement climatique, est d’assurer la survie des peuples autochtones et leurs savoirs dont nous avons également besoin. La croyance ancestrale du peuple de Flores en Indonésie dans le prolongement de l’existence de leurs ancêtres dans divers milieux naturels a su, il y a longtemps, surmonter la dichotomie entre la nature et l’humanité. Un concept que nous découvrons seulement depuis peu.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don