Indonésie : sous les fumées, une croissance toxique

Il faut dire que l’Indonésie tient à maintenir un taux de croissance d’au moins 5% face au développement de sa classe moyenne, alors que 28 millions de ses habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour. En fin de compte, l’attitude qu’adoptera l’archipel pour éviter la disparition de ses forêts tropicales n’a jamais été moins claire qu’aujourd’hui…

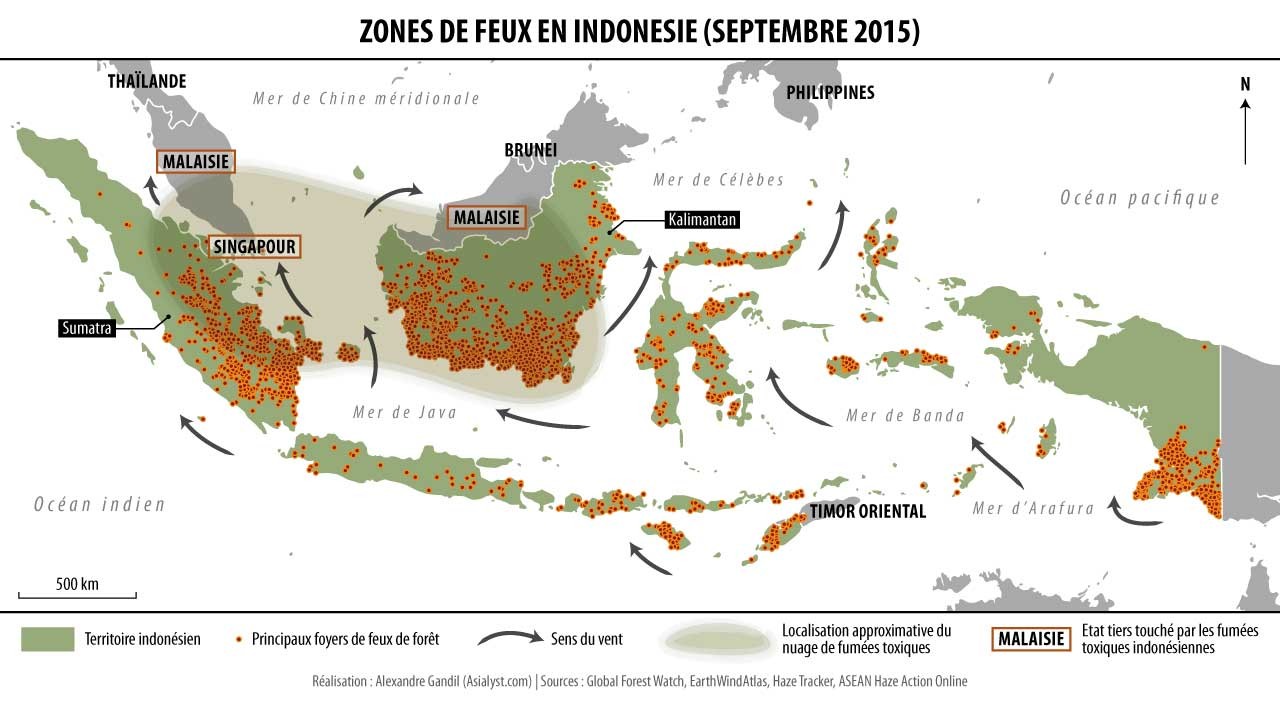

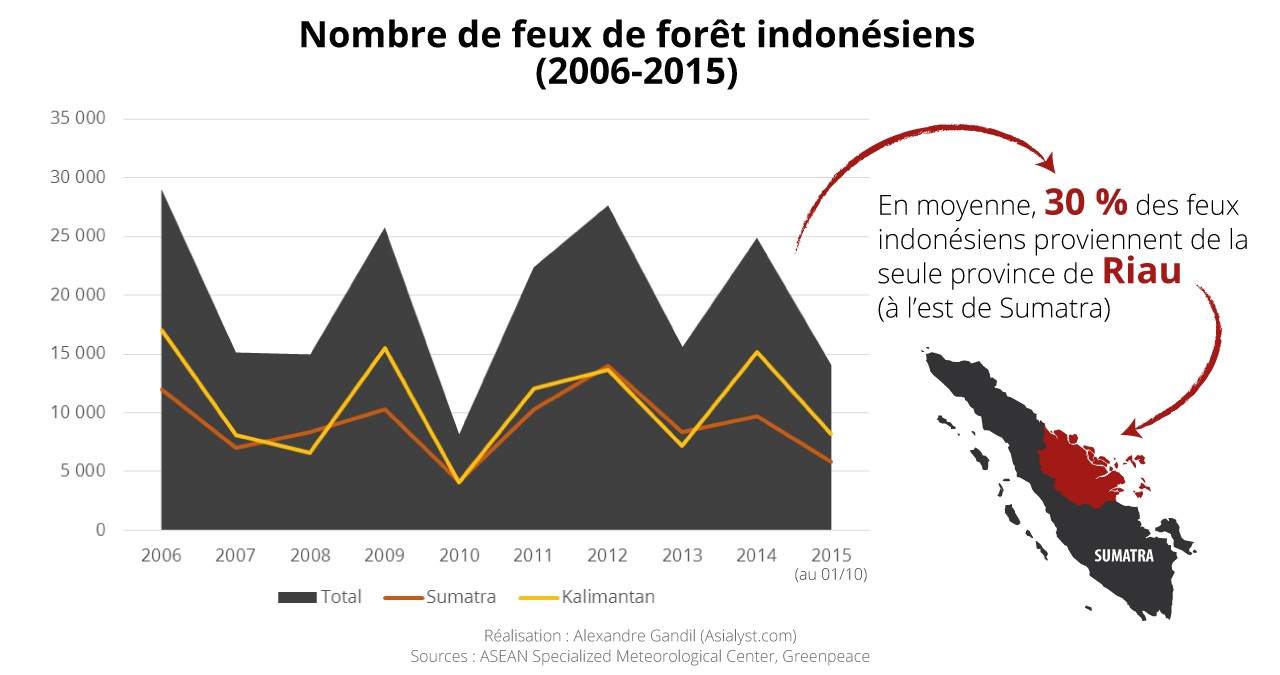

Un record a été atteint cette année avec 575 zones de feux à Sumatra et 1312 à Kalimantan, enregistrées par l’imagerie satellite le vendredi 11 septembre.

Contexte

L’agriculture sur brulis, prinicpale responsable de ces centaines d’incendies, est d’autant plus nocive lorsqu’elle est pratiquée sur des tourbières. Une tourbière, par définition, est une zone de végétation humide dont les conditions écologiques particulières ont permis la formation d’un sol constitué de débris végétaux dans un milieu saturé en eau. Cet écosystème est donc issu de l’accumulation de flore inerte, partiellement décomposée, baignant dans l’humidité pendant des milliers d’années.

Pratiquée sur une tourbière, la culture sur brûlis nécessite le drainage des sols humides à l’aide de canaux. Avec le climat chaud et sec de la région, cet écosystème devient alors particulièrement inflammable jusqu’à provoquer des incendies incontrôlables. Une grande quantité de carbone est alors libérée puisque les tourbières d’Indonésie détiennent près de six fois la quantité de carbone émise par les énergies fossiles chaque année.

Qui est responsable ?

Le troisième poumon du monde en danger

La disparition d’arbres originels conduit à la perte de fonctions cruciales des écosystèmes tels que la séquestration du carbone, la régulation du climat, la stabilité des sols ou la protection contre les inondations. Couplée à l’utilisation d’herbicides dans les plantations, la déforestation met en danger la biodiversité unique de l’Indonésie, qui abrite 17% des espèces de la Terre.

Une étude publiée dans la revue Nature Climate Change en 2014 par Margono et Hansen, évalue les pertes de forêts primaires à un total de 6,02 millions d’hectares (Mha) entre 2000 et 2012. Soit la superficie du Sri Lanka, ou de 6 millions de terrains de football.

Face à l’ampleur de cette crise et à l’approche de la COP21, l’Indonésie s’est fixé l’objectif de réduire de 29% ses émissions de CO2 d’ici 2030.

Industries forestières et croissance

Avec ses richesses naturelles, le pays est bien placé pour tirer profit de la demande mondiale pour les produits de base comme l’huile de palme, le bois, le sucre, le riz, les pâtes et papiers. L’industrie d’exploitation et de transformation du bois dans son ensemble représente 3,5% du PIB indonésien (21 milliards de dollars) et emploient 4% de la population active (4 millions de personnes).

En outre, le gouvernement souhaite doubler sa production d’huile de palme d’ici 2020 pour réduire sa dépendance énergétique. La production de biocarburants doit ainsi se substituer aux importations de pétrole coûteuses.

Une loi insuffisante et peu appliquée

Malgré une baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 1 à 2,5% ces quatre dernières années, les limites du moratoire ont été jugées inacceptables par les groupes environnementaux. Le responsable de la campagne Greenpeace pour les forêts, Teguh Surya, exprime sa déception face à « la simple prorogation du texte par le président, sans aucun changement significatif ». Il explique que le moratoire ne concerne que les forêts primaires et les tourbières ne faisant pas l’objet de permis déjà accordés à des firmes. « Ce qui signifie que 5,8 Mha de tourbières, soit 29% des tourbières totales du pays, ainsi que 45,2 Mha de forêts secondaires, constituant plus de la moitié des forêts indonésiennes, ne sont pas protégées par le moratoire ». Une superficie équivalente à l’Allemagne et la Grèce réunies.

Il y a pire encore. Des permis d’exploitation qui incluent des forêts primaires sont toujours accordés par principe, et ne sont pas remis en question avec la publication du moratoire ; or, les opérations n’ont pas encore commencé. Il en va de même pour toutes les zones forestières dont l’exploitation est jugée vitale pour l’économie dans le cadre de projets géothermiques, de pétrole et gaz naturel, d’électricité ou autres projets agricoles.

Un régime foncier chaotique

L’affaire commence en 1965 lorsque le général Suharto prend le pouvoir et étend le contrôle de l’Etat sur les terres, mettant ainsi un terme au programme de réforme foncière lancé au lendemain de l’indépendance.

En 1967, le régime du Nouvel Ordre classe 70% des terres du pays en « forêts d’Etat ». En vertu de ce statut, ces terres appartenant initialement à des groupes indigènes ont pu être loués à des firmes privées, lesquelles ont procédé à leur défrichement pour cultiver l’huile de palme.

A la chute du régime autoritaire en 1998, le programme de décentralisation – accompagnant la transition démocratique – crée « des centaines de fiefs » gouvernés par des élus locaux. Ces chefs financent leurs campagnes électorales à l’aide de pots de vin en échange de permis de concession octroyés. L’attribution excessive des permis conduit à des situations telles qu’en 2013, pas moins de 3 254 521 hectares de concessions dans le district de Ketapan à Kalimantan, ont été approuvés, soit 3% de plus que la superficie totale du district (3 158 800 hectares). Une situation ubuesque due à la prolifération de cartes contradictoires et à la complicité des chefs locaux, qui permettent aux firmes d’échapper à toute procédure juridique.

Pour vérifier la totalité des cartes existantes, le gouvernement a mis en place l’initiative « One Map », destinée à terme à créer une carte unique de référence.

Ex-déforesteurs, nouveaux défenseurs ?

Le gouvernement a toutefois rejeté l’initiative, étant préoccupé par son impact sur les petits exploitants agricoles. De leur côté, les militants environnementaux exhortent les autorités à renforcer l’IPOP dans la législation nationale et à aider les agriculteurs dans leur transition vers une production durable à l’aide des subventions existantes. Ils soulignent également le risque de laisser la lutte pour la protection environnementale aux mains du secteur privé. Sans réelles réformes, des firmes plus opaques, non soumises aux pressions internationales, pourront poursuivre leurs activités en toute impunité.

Vrai dilemme ou fausse question ?

Cette démarche pourrait alors profiter à tous. Pour l’Indonésie, il ne s’agit pas d’un dilemme cornélien, mais d’un choix clair pour son avenir : un modèle de croissance insoutenable au prix d’une forte dégradation environnementale, ou bien une gestion responsable de ses ressources naturelles, au bénéfice de tous.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don