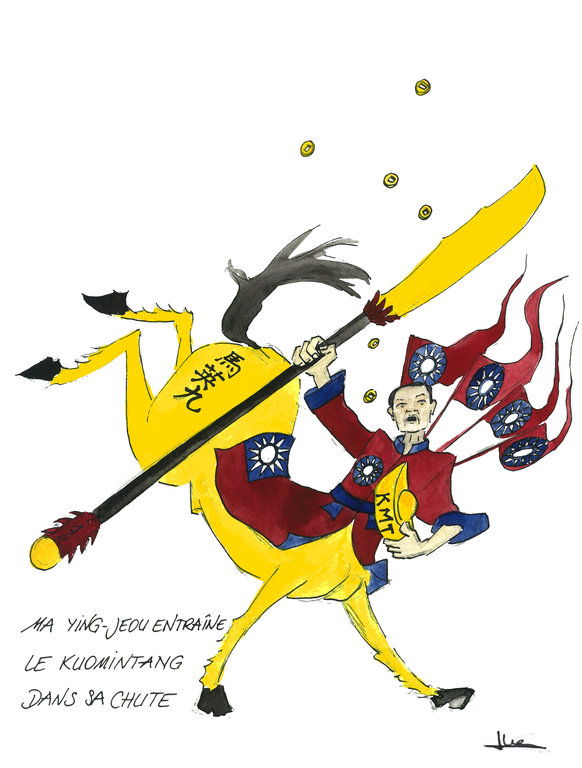

Taïwan : le Kuomintang respire-t-il encore ?

Contexte

Avant d’accepter la démocratisation de Taïwan, le parti nationaliste fut dirigé au moyen de la loi martiale de 1945 à 1987, par Chiang Kai-shek, le « Généralissime », puis par son fils Chiang Ching-kuo. Le Parti-État a profité des conditions de la rétrocession de Taïwan par le colonisateur japonais capitulant en 1945, pour s’approprier une partie des biens publics, notamment immobiliers et financiers. Parti unique, il a pu en outre accumuler des privilèges socio-économiques. C’est ainsi qu’il est devenu le parti le plus riche du monde. Ses ennemis dénoncent aujourd’hui un ensemble d’« avoirs mal acquis ». En 2014, selon les chiffres communiqués par le KMT, celui-ci enregistrait des avoirs financiers de 26,8 milliards de dollars taïwanais (780 millions d’euros). Soit autant que les fonds levés par le Parti Démocrate américain pour la seconde campagne présidentielle d’Obama en 2012.

Usure du pouvoir

Réforme impossible ?

Quelles leçons tirer de cette bérézina électorale ? Sa puissance financière est devenue un boulet de plus en plus lourd à porter pour le parti conservateur. La réouverture du dossier des « avoirs mal-acquis » est demandée depuis des décennies par les adversaires les plus virulents du KMT. Réouverture à laquelle s’oppose toujours la vieille garde du parti, par la voix de son chef de file Wu Den-yih, le vice-président de la République.

« Le Kuomintang n’est pas un parti politique classique, souligne Frank Muyard, chercheur associé au Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) à Taipei. C’est à la fois une puissance financière et un conglomérat d’intérêts, associés aux grandes entreprises et aux réseaux d’affaires au niveau du parti central comme au niveau local. Beaucoup de gens vivent du KMT, qui est composé de multiples factions, souvent adversaires. Leur seul dénominateur commun est d’assurer la permanence du pouvoir du parti nationaliste sur l’État et la société ».

Autre préoccupation majeure pour le Kuomintang : le décrochage dans l’opinion. Le parti a du mal à attirer deux électorats stratégiques dans un paysage politique en mutation : la nouvelle génération, dont l’activisme citoyen se développe de manière inédite, et l’électorat flottant du centre, à la fois urbain, éduqué et enclin à la suspicion vis-à-vis des politiciens.

Pour sortir du marasme, le KMT doit compter sur le successeur de Ma Ying-jeou à sa tête. En janvier, la présidence du parti a échoué entre les mains d’Eric Chu. Seul candidat à se présenter, il a recueilli 99,61 % des voix. Étoile montante du parti et espoir présidentiel, il a su échapper au cataclysme électoral en étant le seul à garder sa municipalité, New Taipei, la plus grosse agglomération de l’île.

Dès ses premières déclarations, le nouveau leader du KMT a pris de la distance avec l’héritage politique du chef de l’État, dont les promesses de réforme restent autant de vœux pieux. Offensif, Eric Chu propose l’ouverture immédiate de l’épineux dossier des « avoirs mal acquis » du parti. Il lance aussi la réflexion sur une réforme constitutionnelle osée : instaurer un régime parlementaire avec un scrutin à la proportionnelle pour renforcer la responsabilité du Président de la République devant le Parlement. Il tente surtout de mettre un terme aux conflits internes au parti.

« Guerre des Princes »

Déclenchée en 2007 puis suspendue, la « guerre des Princes » refait surface au KMT. Wang Jyn-ping, indéboulonnable président du Parlement depuis 1999 et à l’époque vice-président du Kuomintang, avait vu s’envoler l’investiture du parti pour la présidentielle de 2008, au profit de Ma Ying-jeou qui séduisait sans fin. Au prix d’une guerre de factions à couteaux tirés, Ma avait réussi à faire voter à la primaire des sympathisants sans carte du parti.

Les hostilités ont repris en août 2013. Wang est l’objet des attaques politiques et judiciaires les plus féroces de la part de Ma, qui a tout tenté – y compris de l’exclure du parti. Pour le disqualifier, Ma l’accuse d’avoir intercédé auprès de la Justice en faveur d’un député de l’opposition accusé d’abus de confiance. En vain. Pour maintenir une unité de façade, Eric Chu a récemment décidé la fin des poursuites judiciaires contre Wang. Ce faisant, il a placé Ma en position de faiblesse.

Dans les couloirs du parti, on murmure désormais le nom de Wang Jyn-ping pour l’investiture du KMT à la présidentielle de janvier 2016. Au grand dam des proches de Ma Ying-jeou : « Si Wang se retrouve sur le ticket présidentiel [un pour la présidence, l’autre pour la vice-présidence], je dirai adieu au parti », annonçait en mars dernier, Lo Chi-chiang, ancien secrétaire-général adjoint de la présidence de la République.

Préserver les relations avec Pékin

De l’avis de tous les experts, le KMT ne peut faire l’économie de profondes réformes. Structure trop centralisée, culture désuète de la discipline et de la loyauté absolues, processus de décision peu démocratique… autant de legs d’un passé auquel le parti doit tourner le dos. Mais le scepticisme demeure. « La réforme au KMT ? Nous y croirons quand nous la verrons ! », écrit, sarcastique, J. Michael Cole, chercheur associé au CEFC. « Il existe tellement de blocages au sein du parti, estime Franck Muyard, que seul son président pourrait disposer du pouvoir nécessaire pour faire aboutir les réformes. La question est de savoir si Eric Chu en a réellement l’ambition et les capacités. Je n’en suis pas convaincu ».

Alors que la présidentielle aura lieu en janvier 2016, le KMT reste en pleine confusion. Au contraire du DPP, où les cartes semblent déjà distribuées, l’investiture de sa présidente, Tsai Ying-wen, est quasi-acquise. La possibilité d’une victoire du parti pro-indépendance est donc plus que probable si rien ne change. Cette perspective, au-delà de la réforme interne, pose un autre défi au KMT : celui des relations avec Pékin. Une défaite trop cruelle et une coupure nette avec la société civile pourrait remettre en cause sa crédibilité politique auprès des Chinois.

D’autant plus que le président Xi Jinping a récemment décidé de faire monter la pression d’un cran. De façon assez explicite, le numéro un chinois a averti l’île des « conséquences à subir » si son président, ou sa présidente, en poste en 2016 s’éloignait de l’esprit du “consensus de 1992”. Cette année-là, Pékin et Taipei s’entendaient sur le “principe d’une seule Chine”. Chacun laissa l’autre libre d’interpréter qui représentait le pays, mais l’essentiel pour les Chinois était d’empêcher toute déclaration d’indépendance taïwanaise. D’emblée, ce principe fut inacceptable pour le DPP, et son actuelle dirigeante et candidate à la présidentielle refuse toujours de le reconnaître. Au contraire, Ma Ying-jeou a entamé un processus de normalisation avec Pékin depuis 2008. Il est maintenant accusé par une partie de l’opinion de “vendre” Taïwan à la Chine.

Le Kuomintang marche désormais sur des œufs. Parmi ses traditionnels alliés, le grand patronat a pour principale préoccupation la stabilité dans le détroit et les bonnes relations avec Pékin, gage de la croissance économique. Eric Chu y est favorable, lui qui est très bien introduit au Parti Communiste Chinois. Mais pour espérer gagner en 2016, le nouveau patron du KMT doit regagner la confiance des Taïwanais opposés à une réunification avec la Chine, et les convaincre que son parti peut les protéger.

Hubert Kilian à Taipei

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don