Route de la soie : chroniques d’une résurrection

Xi Jinping en a fait sa marque de fabrique. Il veut en faire son héritage. Le président chinois brandit sa « nouvelle route de la soie » comme l’étendard d’une Chine décomplexée : celui d’une grande puissance architecte de l’équilibre international. Mais comment cette initiative prend-elle corps ? Jusqu’à récemment, le concept du gouvernement chinois s’apparentait plutôt à un label, un outil garantissant la cohérence d’une multitude de projets d’infrastructures, tous lancés avant sa formulation. Ces derniers mois, plusieurs avancées de Pékin, en termes de financement et de travaux, sont néanmoins venues contredire cette vision. Retour en cartes sur la genèse et la progressive incarnation d’une des initiatives géopolitiques les plus ambitieuses du XXIe siècle : la résurrection de la route de la soie.

Le concept de « nouvelle route de la soie » n’a pas immédiatement épousé les contours que nous lui connaissons aujourd’hui. Il a d’abord été développé par des journalistes et des experts occidentaux, à la fin des années 2000, pour qualifier le rapprochement entre la Chine et le Moyen-Orient. Prise en main quelques temps plus tard par le gouvernement chinois, l’idée d’une nouvelle route de la soie a fait l’objet d’une réappropriation progressive.

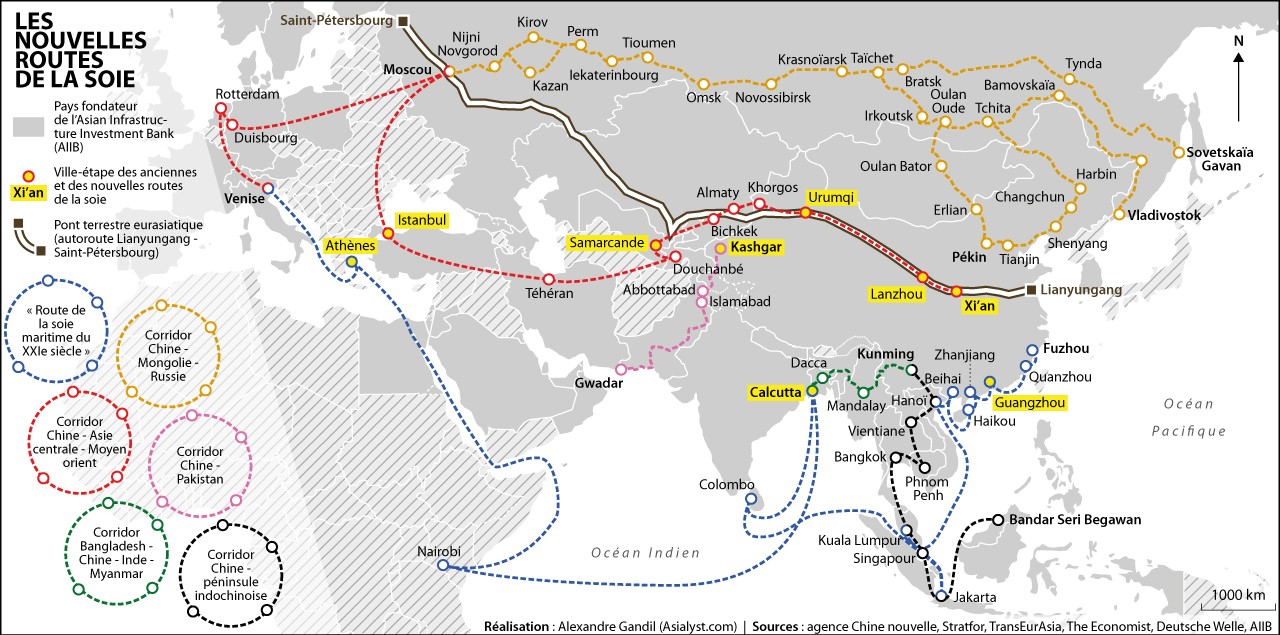

Le président Xi Jinping a d’abord présenté, en septembre 2013, son projet de « ceinture économique de la nouvelle route de la soie » ; soit l’itinéraire terrestre courant de Xi’an jusqu’à Venise. Puis, en octobre de la même année, ce fut au tour de la « route de la soie maritime du XXIe siècle » d’être officiellement annoncée ; la route terrestre se voit alors complétée par une voie maritime reliant Guangzhou à Venise. Renommée entre-temps « One Belt, One Road » (OBOR), la nouvelle route de la soie se divise à partir de mars 2015 en six corridors, quadrillant l’ensemble de l’Eurasie.

L’objectif affiché par le gouvernement chinois fait écho à l’héritage de la route de la soie historique (voir notre article sur le sujet). Il s’agit officiellement d’approfondir les relations diplomatiques, culturelles et économiques des pays traversés par la nouvelle route de la soie. Mais en réalité, l’accent est volontairement porté sur les échanges commerciaux.

Xi et seulement Xi

Il faut comprendre le projet de nouvelle route de la soie comme un instrument de la légitimité du Parti communiste chinois (PCC). En Chine, le contexte de crise économique et de tensions sociales fragilisent le pouvoir central. Or le parti sait qu’il est jugé par la population sur ses performances économiques. De ce fait, il se doit de garantir des taux de croissance élevés afin de s’assurer au mieux la bienveillance, au pire l’indifférence de l’opinion publique. Voilà pourquoi le gouvernement chinois souhaite sécuriser ses flux énergétiques entrants et ses flux de marchandises sortants. Cela passe par la mise sur pied d’un vaste réseau d’infrastructures de transport terrestre, les voies du commerce maritime étant soumises à la piraterie et au potentiel contrôle de la marine américaine.

Ainsi, il ne suffit pas de rendre public le concept et de le faire accepter. Le projet chinois doit devenir une réalité, voilà l’enjeu principal. Et pour ce faire, Xi Jinping table sur diverses approches plus ou moins directives, mais résolument volontaristes.

Avec le lancement cette année de la Banque asiatique d’Investissement pour les Infrastructures (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), Pékin joue la carte du multilatéralisme. Dotée d’un capital de 100 milliards USD (75 % asiatique et 30 % chinois), l’AIIB regroupe 57 pays fondateurs (dont la France) tout en tenant à l’écart les deux principaux concurrents de la Chine : le Japon et les États-Unis. Mais en dehors de cette plateforme multilatérale, les principaux outils de financement de la nouvelle route de la soie sont aux mains du gouvernement chinois. Ainsi les annonces d’investissements indifférenciés tombent-elles comme une pluie de promesses : mise en place du « Silk Road Fund », un fonds de 40 milliards de dollars (décembre 2014) ; injection de 62 milliards de dollars dans trois banques chinoises de soutien aux politiques d’Etat (avril 2015) ; futur investissement de 892 milliards de dollars par la China Development Bank (mai 2015)… Sans compter le financement de projets clairement identifiés, tels que la construction d’infrastructures portuaires au Sri Lanka (1,4 milliards USD) ou l’amélioration du réseau électrique pakistanais (37 milliards USD).

Néanmoins, pour que chacun des six corridors devienne réalité, il leur faut un projet particulier – un port, une ligne de chemin de fer ou autres. À travers à notre carte interactive, nous vous proposons donc de découvrir l’identité de ces projets phares, ainsi qu’une analyse régionale des intérêts chinois.

A regarder l’ancrage de ses projets phares, le cœur de la nouvelle route de la soie semble battre en Asie-Pacifique. Mais pour des questions de sécurité énergétique, c’est en fait sur l’accès chinois au Moyen-Orient que repose fondamentalement la viabilité du projet de Xi Jinping. Il n’y aurait d’ailleurs pas de légitimité à ressusciter le concept de route de la soie si la seule Asie-Pacifique était concernée…

Depuis la Chine, l’accès terrestre au Moyen-Orient est conditionné par le développement d’un important réseau d’infrastructures en Asie centrale. Cette région revêt dès lors un intérêt particulier pour Pékin, d’autant plus qu’elle regorge de ressources naturelles et énergétiques.

Asie centrale, Asie bancale

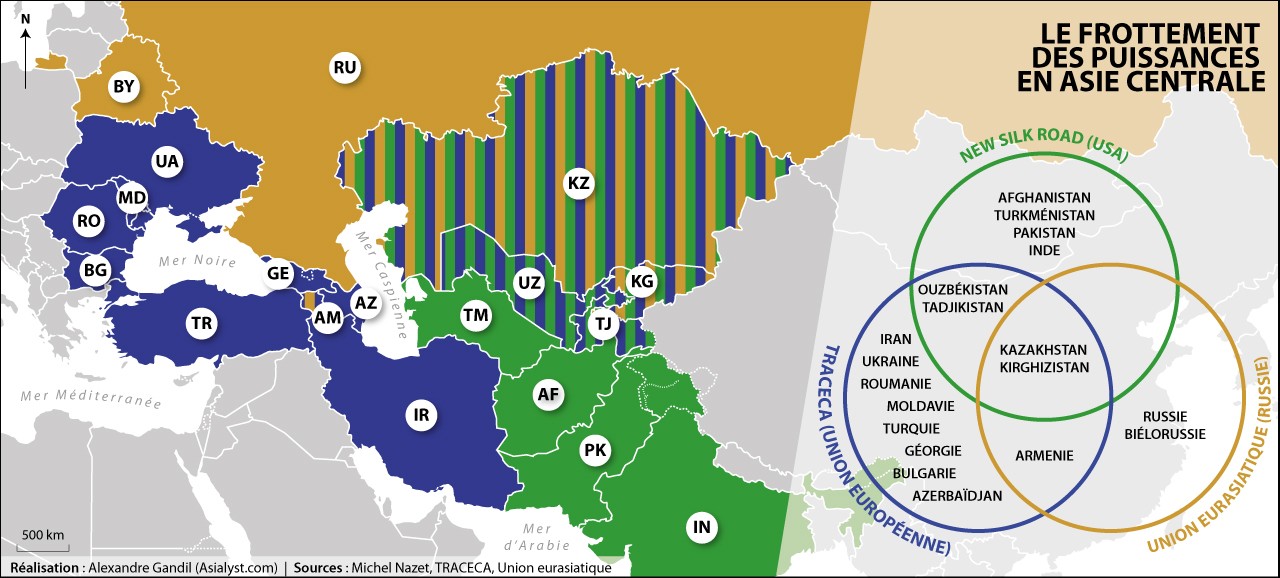

Bien entendu, la Chine n’est pas la seule à convoiter la région. Nombreuses sont les puissances qui ont voulu et veulent encore poser le pied en Asie centrale. Le père de la géopolitique, John Mackinder, appelait cette zone le Heartland (1919), le « cœur du monde » (en fait, ce que Mackinder appelle « l’île mondiale » : c’est-à-dire l’Eurasie). Une appellation due au caractère stratégique de la région qui a vu s’affronter, au XIXe siècle, les empires russe et britannique pour son contrôle. Le fameux « Grand Jeu ». Un jeu dont le vent semble, aujourd’hui encore, souffler sur la région.

Plusieurs puissances régionales (Russie, Union européenne) ou non (États-Unis) nourrissent en effet chacune un projet concurrent de coopération transcontinentale, incluant l’Asie centrale. Mais parmi les trois initiatives, l’une est à l’abandon (le TRACECA ou Transport Corridor Europe-Caucase-Asie), une autre a été rapidement éclipsée (la New Silk Road Initiative des Américains), et la dernière doit encore convaincre (l’Union eurasiatique portée par Poutine). Cette série d’échecs, potentiels ou confirmés, s’explique en grande partie par l’instabilité de cette région très convoitée.

Avec les cinq pays composant l’Asie centrale entendue au sens traditionnel (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan), on se trouve en présence d’États jeunes, multiethniques, dont les frontières sont arbitraires et le régime autoritaire. La corruption y est endémique et la stabilité politique plus ou moins précaire. Leur région constitue donc, a priori, un terreau défavorable au bon développement d’un vaste réseau d’infrastructures de transport. En outre, la Chine peut difficilement assurer sa sécurité énergétique en s’appuyant sur des États dont l’environnement est si fragile qu’il peut s’avérer dangereux. D’autant que le risque terroriste y est croissant.

Le site russe Meduza a récemment enquêté et démontré que Daech comptait parmi ses membres des individus originaires du Tadjikistan. Pékin s’inquiète ainsi de la sécurité de ses infrastructures (actuelles et futures), ainsi que de ses ressortissants dans la région (voir notre article sur le sujet). Le PCC craint en effet que ses intérêts ne soient menacés par une attaque terroriste, en raison du traitement qu’il réserve aux musulmans ouïghours de la province du Xinjiang.

C’est bien là l’une des dernières grandes pierres d’achoppement du projet chinois dans la région. L’ouverture de la frontière entre la Chine et l’Asie centrale, au lendemain de la chute de l’URSS, a réactivé les contacts entre les populations ouïghoures du Xinjiang et celles du Kazakhstan et du Kirghizistan. Dans ce contexte, le projet de nouvelle route de la soie est à double tranchant pour Pékin. D’un côté, il doit permettre de construire un environnement stable et prospère dans la région. D’après le pouvoir central, les velléités indépendantistes au Xinjiang devraient s’apaiser en conséquence. Mais d’un autre côté, la meilleure connexion de la province chinoise avec le reste de la région pourrait contribuer à la création d’un réseau ouïghour transnational. Dans ce cas, c’est plutôt un renforcement des velléités indépendantistes qui est à prévoir. Sur la question ouïghoure, la stratégie de Pékin reste donc à déterminer en cas d’interconnexion régionale croissante.

Rendez-vous en 2049

Ainsi, l’Asie centrale est à la fois le fil d’Ariane et le talon d’Achille de la nouvelle route de la soie. La fragilité de ses États pourrait porter un coup d’arrêt au volontarisme voire au dirigisme de la Chine, qui ne peut intervenir directement sous peine d’être accusée d’ingérence. Car Pékin milite sur la scène diplomatique mondiale pour le respect de l’intégrité territoriale des Etats, l’équilibre multipolaire et, donc, la non-ingérence. Ce qui ne l’empêche pas, on le sait, de s’accomoder avec ces principes en fonction de ses intérêts vitaux, comme dans la péninsule indochinoise par le passé ou en Mer de Chine du Sud aujourd’hui.

Et si, finalement, le projet de nouvelle route de la soie était révélateur d’une Chine à la croisée des chemins ? Xi Jinping lui-même a décrit son initiative comme « un nouveau modèle d’échanges internationaux » ; des échanges non seulement commerciaux, mais aussi diplomatiques et humains (voir l’article de l’Agence Chine nouvelle, en chinois). Ainsi le Président chinois présente-t-il son pays comme une grande puissance dont les responsabilités sont à l’échelle du monde. Un tel discours se détourne donc de celui d’une puissance régionale, auparavant privilégié par Pékin.

Cependant, la prudence reste de mise. Aucun calendrier n’a été publié et, malgré les avancées effectuées, les modalités de mise en place du projet restent encore floues. Seule la date butoir de 2049 a été arrêtée, la résurrection de la route de la soie devant coïncider avec le centenaire de la République populaire de Chine. Le gouvernement chinois s’aménage donc une confortable marge de manœuvre, afin de mener à bien une entreprise pharaonique dont l’avenir reste, malgré tout, incertain.

Par Alexandre Gandil

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.

Faire un don